陈静等:欧元区:经济运行的“软肋”、货币政策退出困境与金融市场走势

“一、当前欧元区经济运行状况与特点”

(一)欧元区经济超预期复苏,但通胀回升乏力

2017年,欧元区经济超预期增长,GDP同比增长2.5%,超过美国、日本和英国同期经济增速。消费对经济增长的贡献相对稳定,净出口对经济增长的贡献逐步上升。数据显示,最终消费支出同比拉动率由2017年第一季度的1.10%升至2017年第四季度的1.12%,净出口对经济同比拉动率由0.21%大幅回升至1.26%(见图1)。

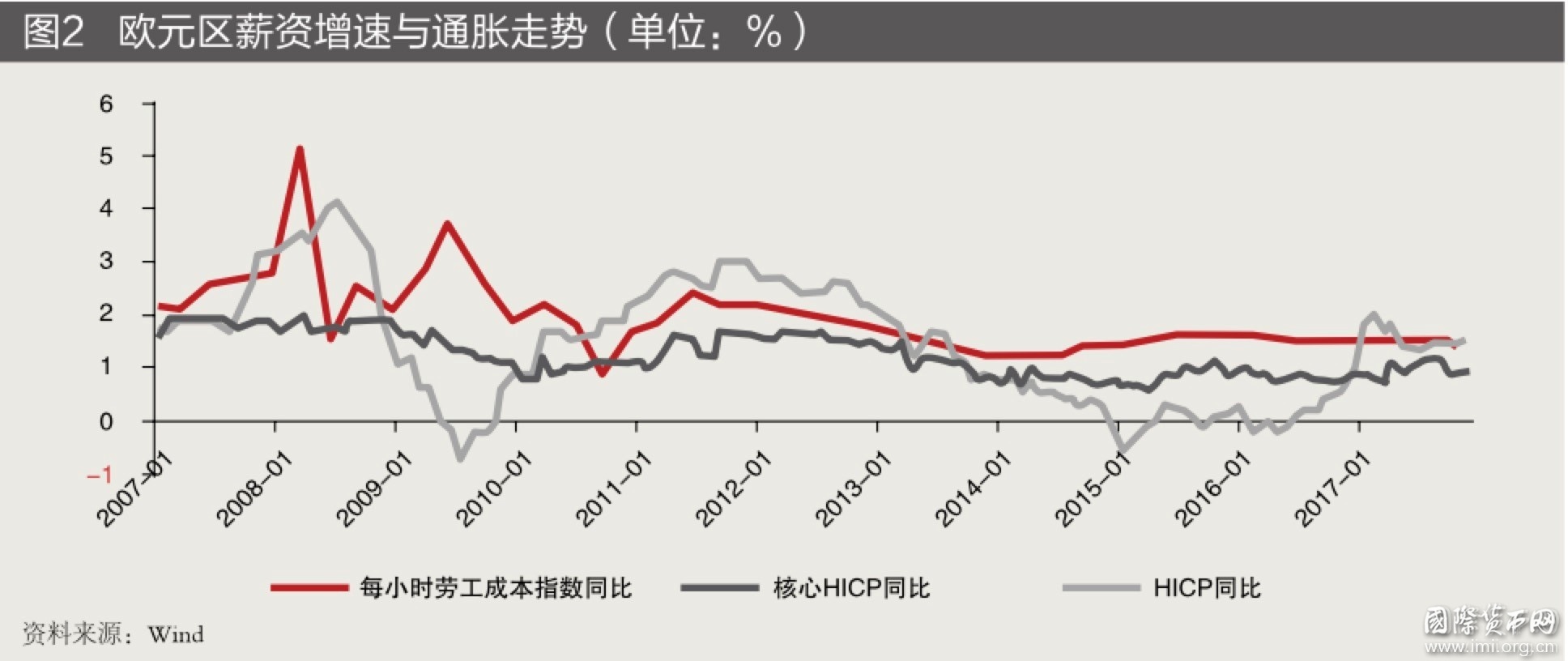

经济复苏强劲带动欧元区失业率稳步下行,推动消费者信心指数上行,但通胀回升乏力。导致通胀低迷的原因主要有三:一是能源价格低位震荡,压制了整体通胀走势;二是2017年欧元大幅升值,打压了进口商品价格;三是欧元区劳动生产率增长缓慢、闲置劳动力较多,制约了薪资增长(见图2)。此外,西班牙、葡萄牙、希腊等国家对劳动力市场进行改革,下调解雇赔偿金,推行灵活的用工合同和向年轻人、中小企业倾斜的用工政策,降低了企业的雇佣成本,导致这些国家名义工资增速下降,加剧了欧元区工资增速低迷的态势。

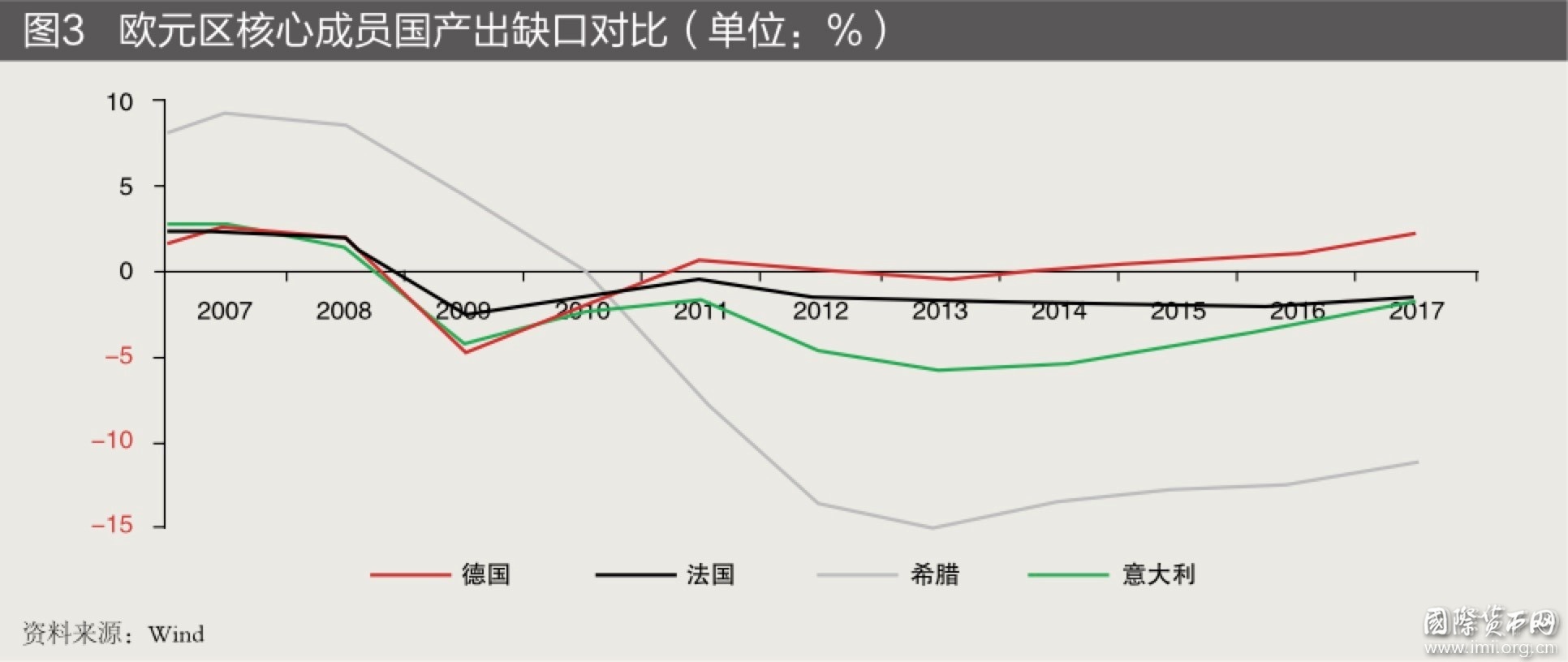

此轮经济复苏中,欧元区各成员国同步性有所提高,除德国、荷兰等核心国经济增长强劲外,边缘国经济复苏态势也逐步好转。但成员国之间的经济增长差距开始拉大。例如,在德国经济出现过热迹象的同时,希腊、意大利等国经济仍存在较大的产出负缺口(见图3)。

(二)宽松的货币政策推动经济周期性复苏,但结构性改革缓慢

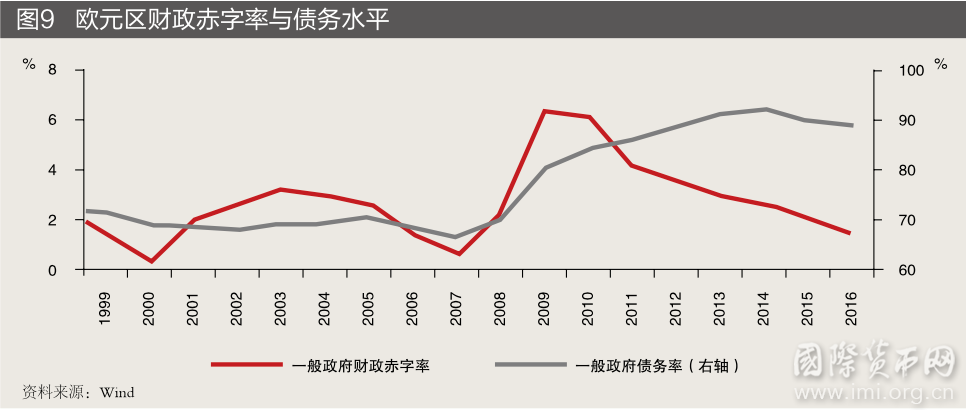

推动欧元区复苏的政策中,货币政策是最主要的驱动力,财政政策和结构性改革的支撑力度则相对不足。财政政策方面,金融危机之后,欧元区开始进行改善财政状况,财政赤字率从2009年的6.2%下降到2016年的1.5%,政府债务杠杆率从2014年的106%下降至2016年的102%,表明财政政策刺激力度减弱。结构性改革方面,仅葡萄牙、西班牙、爱尔兰等少数国家采取了结构性改革,而法国等核心国家结构性改革则十分缓慢。总体看,金融危机以来,欧元区商品市场和服务市场一体化进程陷入停滞,劳动力流动门槛依然居高不下,各成员国的限制性规定和监管差异,仍阻碍区内市场的发展。

货币政策方面,欧央行实施了长达九年的刺激性政策,推升了欧元区的股票、房地产和债券等资产的价格,也推高了家庭部门净资产总值(见图4)。数据显示,2013年第一季度,欧元区居民和非盈利机构部门净资产已超过2007年的最高值,此后净资产总值持续创新高。受财富效应、超低利率以及居民去杠杆进程基本结束等因素的提振,欧元区居民消费支出增加,居民贷款提速。在消费和出口带动下,企业投资增加,欧元区经济进入周期性的良性循环。

(三)资产负债表修复基本完成,但对未来经济增长的支撑有限

金融危机之后,欧元区去杠杆经历了一个复杂的过程。债务危机爆发后,欧央行并没有迅速将基准利率下调至零附近。同时,为防范道德风险,欧央行实施证券市场计划和直接货币交易时,要求被救助国必须实施财政紧缩政策。这导致被救助国经济出现衰退风险,部分国家没有按要求实施紧缩性财政政策,政府杠杆率一度上升。2014年,欧央行开启量化宽松政策,大幅降低了成员国债务成本,推动了经济复苏,欧元区开始进入去杠杆进程,并取得一定成效。目前,欧元区资产负债表修复已基本完成,居民和企业部门正在开启新一轮加杠杆行为,为欧元区经济持续复苏提供了支撑。值得关注的是,与美国通过违约、破产重组等方式大量减记债务相比,欧元区去杠杆不彻底且进展迟缓,制约了未来经济复苏的力度,也扩大了时间跨度。数据显示,欧元区居民部门杠杆率从2009年的高点仅下降6个百分点,远低于美国的20个百分点;欧元区非金融企业杠杆率从2010年的高点也只下降2.5个百分点,低于美国的6.5个百分点;欧元区政府部门在2015年开始去杠杆,去杠杆进程滞后美国两年(见表1)。

综上,尽管欧元区经济超预期复苏,但存在通胀回升乏力、各成员国增速分化、结构性改革进展缓慢、去杠杆不彻底等问题。这些问题不仅制约了政策调控空间,也给欧元区经济前景蒙上了“阴影”。

“二、欧元区经济运行中的“软肋””

作为货币联盟,欧元区的诞生对推动区内贸易、投资、就业和经济增长等做出了较大贡献,但未解决欧洲一体化过程中的基础性矛盾,反而进一步激化了矛盾,并引爆了风险。这些基础性的矛盾已成为欧元区经济运行的“软肋”。

(一)统一货币政策与差异化财政政策的二元矛盾

1.统一货币政策加剧了欧元区部分成员国的经济波动

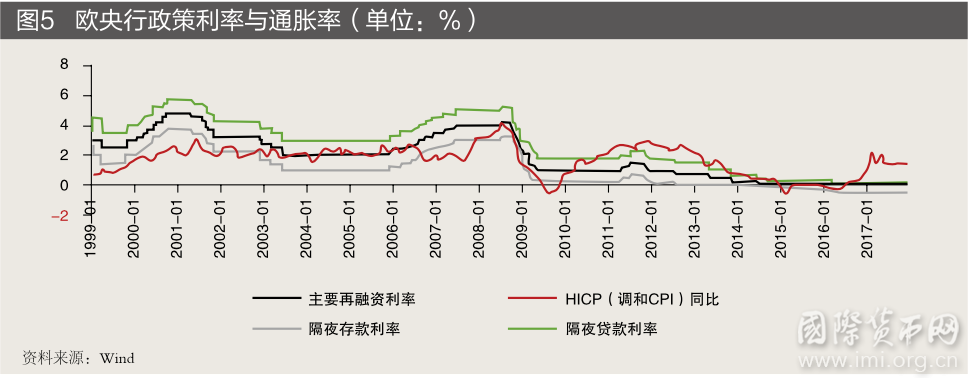

作为全球独立性最高的央行,欧央行将维护物价稳定作为唯一的政策目标,即保持欧元区调和消费物价指数(Harmonised Index of Consumer Prices,HICP)年增长率低于但接近2%。从历年通胀来看,欧央行严格坚持了稳定物价的政策目标,即便在经济复苏乏力的欧债危机期间,为抑制通货膨胀,在2011年4月和6月仍两次提升了三大政策利率(见图5)。

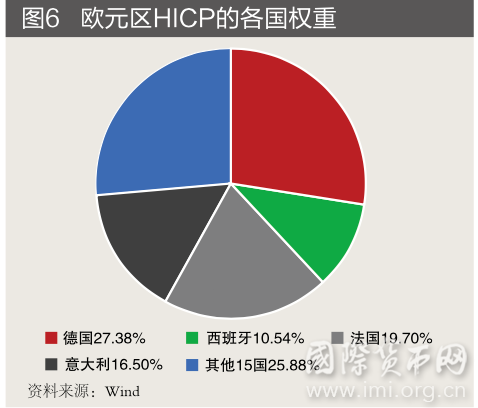

欧元区HICP由各成员国HICP的加权平均值构成,权重系数为该国家庭消费支出占欧元区之比。根据最新数据测算,德国权重为27.38%,法国为19.70%,意大利为16.50%,西班牙为10.54%,其他15国合计为25.88%(见图6)。这意味着这四个国家物价走势基本决定了欧央行的货币政策操作。如果欧元区各国物价走势趋同,货币政策效应对各成员国的差异较小;反之,将产生较大的非对称效应,加剧部分成员国的经济波动。

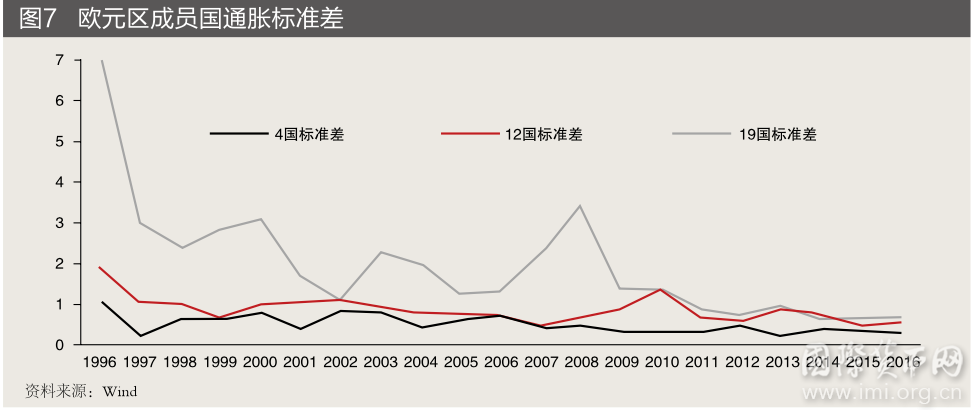

实际上,欧元区成员国物价走势一直都存在较大差异。欧元区成立之前,各成员国通胀差异比较明显,物价走势离散程度较高;筹备阶段(1997—1999年),各成员国采用政策手段将通胀差异缩小,以满足《马斯特里赫特条约》的趋同标准,物价走势离散程度下降;成立以后,物价走势离散程度并没有按预期大幅收敛,而是保持在较高的水平。如果按照当前19国的通胀水平测算,通胀差异更加显著(见图7)。金融危机之后,欧元区陷入通缩,各国物价走势趋同,离散程度出现一定程度的收敛;但随着经济复苏,离散程度再度上升。

不仅如此,欧元区HICP权重最大的四国通胀也存在差异。其中,德国和法国通胀水平及走势更为相近,与意大利、西班牙的走势存在较大偏离。在这四国通胀走势存在偏离的背景下,由于德、法两国权重占46%,因此欧央行的货币政策实际上与德、法两国通胀走势相关度最高,尤其是德国的物价数据(见图8)。哈佛大学教授莱茵哈特将泰勒规则用于德国和欧洲央行的研究后发现,1999—2015年,德国央行实际利率与欧元区实际利率的运动趋势非常一致,表明欧央行货币政策的制定实际上盯住的是德国经济物价数据。

导致欧元区成员国通胀差异的因素有巴拉萨-萨缪尔森效应、价格收敛效应、输入性通胀、财政政策和经济周期等。其中,经济周期是最主要的基础性因素,很难通过短期调整或政策协调抵消。根据欧央行对各成员国1999—2009年经济周期的研究,尽管各国经济周期同步性有所增强,但经济周期分化仍然存在,并出现分层现象:第一层为德国、法国、荷兰、比利时等经济周期同步性较强的国家,其形成欧元区经济周期的核心层;第二层为西班牙、爱尔兰等国家,其经济周期与欧元区核心经济周期保持相对同步性;第三层为意大利、希腊、葡萄牙、芬兰、卢森堡等国家,其经济周期则偏离欧元区核心层。金融危机以来,德国和法国经济周期保持了较强的同步性,而西班牙与德、法的经济周期呈弱相关,意大利与德、法的经济周期则存在偏离。

综上,欧央行主要根据德国通胀数据进行货币政策操作,与德国经济周期相关性最大,加剧了与德国经济周期偏离较大国家的经济波动。例如,2010—2011年,德国经济出现过热迹象,通胀率上行,而同期的爱尔兰却正处于通缩状态;因此,欧央行2011年两次提升利率的反通胀政策操作,加剧了爱尔兰的通缩态势。

2.差异化财政政策积聚债务风险

财政政策方面,《马斯特里赫特条约》规定,成员国财政赤字和公共债务不得超过其GDP的3%和60%,否则将面临处罚。这就意味着,只有在满足约束条件下,成员国才可以独立执行财政政策。但从实际运行看,各成员国违反条约规定成为常态,导致公共开支膨胀。其主要原因如下:

一是统一的货币政策导致成员国经济遭遇冲击时,无法通过利率或汇率政策措施来调整,财政政策遂成为调控经济运行和应对外部冲击的最主要手段。2001年,与欧元区核心经济周期偏离的意大利等国开始跨越财政红线,以应对经济冲击。2005年,为促进就业和经济增长,欧盟同意成员国财政赤字可“暂时”超过3%,随后成员国的财政纪律进一步放松(见图9)。

二是欧元区成立后,投资者将各成员国视为统一的信用主体,各成员国也开始享受与德国相近的廉价融资成本。为获得选民支持,各成员国执政党都争相扩大财政支出,提升福利水平。例如,希腊不同政党为了赢得选举,开出各种福利来争取选民,造成了高福利的恶性循环;意大利用于医院和学校等方面的开支大幅增长,社会福利水平长期高于欧洲平均水平。

成员国公共开支膨胀给欧元区带来了显著的负效应:一是将一国发债成本传导至其他成员国,推升了整个欧元区利率水平。二是如果一国出现偿付危机,将导致国债价格暴跌,影响银行业稳定,威胁欧元地位。负的外溢效应迫使欧央行采取了宽松的货币政策,购买边缘国家债券。该救助行为不仅违反法律、经济和政治约束,而且将风险转移并积累到欧央行。此外,欧央行的救助还可能产生道德风险。基于该二元矛盾的不可调和性,在欧元区成立之初,以哈佛大学教授马丁·费尔德教授为代表的学者就对欧元区前景表示担忧,认为如果不能统一财政,欧元区最终将会解散。

(二)货币联盟与政治一体化不同步的矛盾

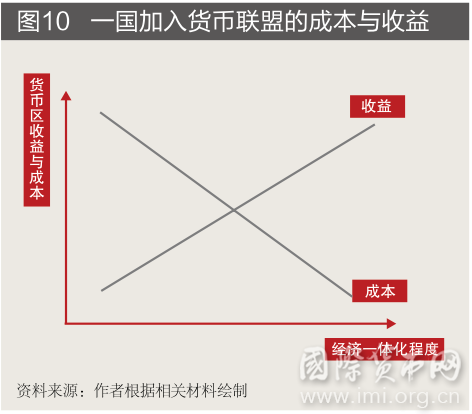

统一货币政策和差异化财政政策背后更深层次的问题,是欧元区货币联盟与政治一体化不同步的矛盾。欧元区是按照最优货币区理论创立的最高形态的货币联盟,但最优货币区需要满足生产要素自由流动、经济开放度高、产品多样性、金融市场一体化和通货膨胀相似等条件。成员国加入货币联盟的收益主要来自消除外汇风险、减少投机资本、提高资源配置效率、提升商品流动性等;其成本则主要是可能加剧的贫富差距、放弃货币政策和汇率政策、遭遇非对称的外部冲击。成员国与货币区一体化程度越高,货币区带来的收益越高,成本越小;反之则收益低、成本高(见图10)。

从欧元区的实践看,欧元区成立之初并不能满足最优货币区的条件,导致区内成员国无法实现资源的最优配置。同时,也导致欧元区在遭受外部冲击时,不能均匀地将其分散到每个成员国。德、法、比、荷等成员国一体化水平较高,并形成了欧元区的核心经济周期,外部冲击分散到这几国的比例较少,是欧元区实际受益者;而意大利、西班牙、希腊、葡萄牙等国与区内经济的一体化程度低,分散到这些国家的冲击比例较大,承受的成本较高。

要使各成员国满足最优货币区的标准,需要欧盟委员会敦促成员国采取强有力的结构性改革。放松裁员限制和其他劳动力市场规则、取消商品和服务市场管制、改革社会福利制度和形成统一的财税政策等。尤其是财政统一后,可通过转移支付、重新配置资源,来帮助成员国吸收不对称冲击的影响,缩小成员国间经济发展的不平衡。但这些都要求欧元区首先是一个政治联盟。从这一点上看,在未形成政治联盟的背景下创立货币联盟,是一种本末倒置的行为。政治联盟的缺失使区内大部分居民对于本国的归属感远胜过欧元区和欧盟,因此当本国受到的经济冲击大于区内其他成员国时,民粹主义就会急剧上升。金融危机之后,由于经济低迷和分化就导致了民粹主义的上升,使得欧元区的政治生态进一步呈现出多元化、碎片化的趋势,给政治一体化带来了极大的不确定性。目前,欧元区政治一体化陷入恶性循环。要解决经济增长分化问题,推动结构性改革,需要政治一体化;但政治一体化又需要先解决经济方面问题。欧元区面临的利益冲突和博弈正在加剧。

“三、欧央行货币政策退出面临的挑战”

当前,欧元区经济增长达到十年来的最高水平,通胀也有较大改善,未来或将继续抬升。鉴于此,欧央行推动经济和通胀复苏的使命可以说基本完成。但欧元区成员国经济增长的不均衡,以及结构性、体制性矛盾突出,则给欧央行货币政策的退出带来了巨大挑战,如果欧央行不能把握好退出步伐和节奏,将导致一系列风险。

(一)核心国通胀高企与边缘国经济疲弱

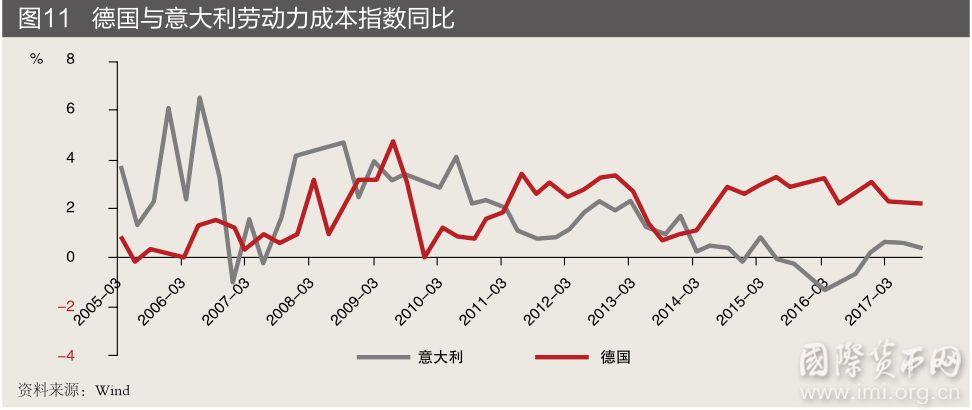

由于货币政策时滞较长,央行通常倾向于提前加息,不会等到经济逼近通胀临界点才采取行动。近年,德国工资增速已超过危机之前的水平,带动核心通胀持续复苏,如果欧央行退出宽松政策迟缓,德国等核心国可能从经济繁荣转入通胀周期,带动欧元区通胀快速上行,迫使欧央行加快紧缩步伐,从而威胁区内经济稳定(见图11)。此外,欧央行政策退出迟缓,还会推升金融资产价格泡沫,威胁金融稳定。

但值得关注的是,欧央行的购债计划等宽松措施不仅是为了刺激欧元区经济复苏,更是为了刺激边缘国家经济。在边缘国家经济复苏不稳固、工资增速乏力、通胀疲软的背景下,欧央行退出宽松政策的步伐过快或导致经济疲弱,拖累欧元区的经济复苏。此外,在经济复苏不稳固的背景下,推行结构性改革的成本和风险较大,欧央行退出宽松政策过快,还会减弱成员国的结构改革动力,不利于边缘国进行财政整固,阻碍边缘国从周期性复苏进入结构性复苏。

(二)欧央行资产负债表衰退风险与边缘国主权债务风险

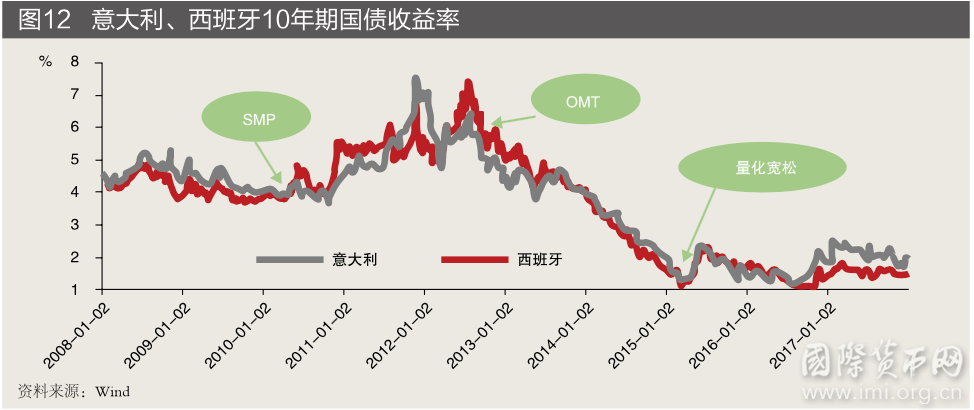

欧央行购债计划大幅拉低了欧元区国债收益率,意大利、西班牙10年期国债收益率由7%的水平下行至2%以内,德国国债收益率跌至负值,有效地降低了融资成本,减轻了边缘国主权债务的压力,也纾缓了欧洲银行业的风险。欧央行的购债计划包括2010年5月实施的证券市场计划(SMP)、2012年9月实施的直接货币交易(OMT)和2015年3月实施的量化宽松。购债计划使欧央行资产负债表急剧扩大,由金融危机前不到1.5万亿欧元扩张至当前的约4.5万亿欧元,资产负债表的风险开始显现。如果欧央行退出迟缓,将导致其资产负债表继续扩张,金融风险会完全转移到资产负债表上,一旦遭遇冲击,将导致资产负债表快速衰退,威胁欧元区的稳定。

但如果欧央行退出步伐过快,一方面央行减少债券购买将快速改变债券市场供求,降低了对边缘国的债券需求,进而推高其收益率;另一方面,在金融危机期间,欧央行通过“前瞻性”指引明确了宽松政策的执行期限和购债规模等,市场投资者已先于欧央行买入国债,以获得投资收益(见图12)。在边缘国经济和财政不稳固的背景下,欧央行退出节奏过快,将导致投资者的反向操作,边缘国债券市场会出现“踩踏行为”,再度引发主权债务风险。

(三)引发贸易战风险与欧元大幅走高风险

特朗普上台之后,指责德国通过“严重低估”的欧元来“剥削”美国,美德贸易战风险上升。根据经济合作与发展组织(OCED)的购买力平价模型,在当前经济基本面下,欧元兑美元公允价值在1.3附近。欧央行实施购债计划后,欧元贬值拉动了出口快速增长。数据显示,欧元由2014年4月的1.3993的高点跌至2017年1月的1.0340的低点,净出口对经济同比拉动率由2016年下半的负值转为正值,为欧元区经济强劲复苏提供了动能。尽管2017年欧元全年升值超过12%,但仍被低估。因此,如果欧央行退出太过缓慢,欧元将难以走强,引发美德贸易战的可能性会提高。

如果欧央行退出步伐较快,或将导致欧元大幅走高,从而会打压欧元区出口和通胀,并拖累边缘国的经济复苏。据摩根士丹利的测算,在当前水平上,如果欧元再升值10%,欧元区企业盈利将减少5%~9%。此外,欧元升值还会推高进口价格,不利于通胀回升。根据法国巴黎银行的测算,欧元每升值10%,12个月后欧元区通胀率将下降0.45个百分点。从目前欧元点位来看,对经济形势较好的德国和法国而言严重低估,但对西班牙、葡萄牙等国而言又高估。如果欧元持续走强,对南欧等国冲击会远大于对德国等核心国家的冲击。

“四、欧央行政策退出与金融市场”

“两害相权取其轻”。就欧央行政策退出而言,过快退出的危害要大于缓慢退出。这也是此前欧央行延长资产购买计划的重要原因。预计欧央行货币政策退出将是谨慎、渐进的过程。当前,欧央行将资产购买从每月600亿欧元缩减至300亿欧元,并延长至2018年9月份。但如果边缘国家经济衰退或债务问题重新显现,欧央行或将延长资产购买。欧央行货币政策退出对金融市场主要有以下几方面的影响。

(一)欧洲债市或面临调整、分化

在过去几年中,欧央行通过购买约2.55万亿欧元政府和企业债券向市场注入流动性,造成欧元区债券市场供需失衡,债券成为稀缺资产。2017年,欧央行债券购买额远超过净发行额。欧元区债券市场供需失衡扭曲了国债收益率,边缘国家债券收益率大幅下行,德国等国家债券收益率跌至负值。随着欧央行购债规模的缩减,该现象将逐渐逆转。预计2018年欧央行债券购买额大致与净发行额相当,这将在一定程度上修复欧元区国债收益率。

同时,由于购买成员国国债规模主要根据各国在欧央行的出资比例,因此,2018年欧央行与各成员国的国债供需将出现较大分化。德国、荷兰等国经济增长强劲,公共财政状况更佳,欧央行对该国债券的购买规模会大于净发行额,这在一定程度上可维持其收益率在较低水平;而意大利、法国等预算赤字和债券赎回压力较大的国家,债券净发行额则会超过欧央行的购买规模,这些国家的债券收益率将上行。

(二)欧元兑美元汇率短期内或上行,但中期面临下行风险

短期内,欧元上行的原因有二:一是经济基本面向好。2017年年底,欧元区经济增长动能进一步提升,制造业PMI、消费者信心、商业信心等指数均处于十年以来高位。未来一段时间,新一轮加杠杆将推动经济惯性上行,欧元将向基于经济基本面测算的公允价值靠近。二是资本流入欧元区。数据显示,自2014年年中始,由于欧央行宣布实施信贷宽松政策,加之市场逐步形成欧央行购买政府债券的预期,基于对欧元区和非欧元区债券利差的考虑,投资者开始购买国外债券,导致欧元区由资本净流入转为净流出。而未来一段时间,欧元区债券收益率的修复将使欧元区由资本流出转为流入,推升欧元升值。

尽管2018年欧元可能上涨,但是涨幅将受到限制,在中期内还将面临下行风险。主要原因有三个:一是受新一轮加杠杆的空间有限、经济难以从周期性复苏转向结构性复苏等因素的制约,货币政策正常化将较为缓慢,利率水平将保持低位。二是意大利大选、德国组建联合政府等政治风险,还将持续施压欧元区经济和欧元走势,欧盟政治一体化举步维艰。三是市场低估了美联储加息、缩表和税改对经济和美元的影响。2017年12月的货币政策会议纪要显示,多名委员支持渐进加息,但如果通胀因减税而加速回升,2018年加息次数或多于预期;同时,美联储缩表规模将逐季扩大,对美债长端收益率影响较大,或拉大与欧债的利差。

(三)欧洲股市短期内将得到一定支撑

2017年,美国股市不断创出新高,标普500累计上涨20%;新兴市场反弹走高近30%;欧洲股市表现略显逊色,欧洲斯托克600指数上涨8%。预计,2018年欧洲股市还将持续得到支撑。一是欧元区经济复苏强劲,带动企业盈利上升。市场预计欧洲企业盈利至少可实现10%的增长。二是欧央行货币政策还将保持宽松,在2019年前或难以进入加息周期。三是欧元涨幅有限,对股市影响会逐渐缓和。2017年因欧元兑美元上涨12%,对欧洲股市造成了较大拖累。

(作者 :陈静 刘雨瑄 蒙山)