郭庆旺:论适当增加公共消费

导读:

习近平总书记指出:“我们必须采取正确的消费政策,释放消费潜力,使消费继续在推动经济发展中发挥基础作用。”党的十九届五中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》(以下简称《建议》)提出:“增强消费对经济发展的基础性作用,顺应消费升级趋势,提升传统消费,培育新型消费,适当增加公共消费。”这是在我国发展环境面临极大不确定性的新形势下,在进入新发展阶段之际,从贯彻新发展理念,构建新发展格局的高度,对消费作用的重新定位以及全面促进消费的战略抉择。尤其值得关注的是,《建议》首次提出“全面促进消费”,并将“适当增加公共消费”作为其中的一个重要组成部分。的确,公共消费与私人消费一同构成了最终消费。增加公共消费,不仅增加最终消费,而且对于激发私人消费潜力、增强居民消费能力、推动居民消费结构升级至关重要,也是增进民生福祉、满足人民日益增长的美好生活需要的重要举措。同时,我们注意到,《建议》在提出增加公共消费时,附加了限定词——“适当”。这就需要我们准确理解增加公共消费的要义,特别是要精准把握“适当增加”的内涵。对此,我们可从“总量适度性”、“结构适应性”和“资源适配性”三个方面来理解“适当”增加公共消费。

1

公共消费增加的总量适度性

“适当增加公共消费”首先在增加公共消费的总量上要适度。要确定公共消费的“量”,其前提需要厘清公共消费的外延。目前,经济学界针对公共消费的内涵尚无共识,其外延有宽窄之分。我们采用最常见的两种公共消费度量方法:一种是“宏观法”,另一种是“微观法”。“宏观法”从国民经济核算角度,将政府最终消费(简称政府消费)界定为公共消费;在宏观经济学和财政学中,公共消费相当于政府购买性支出中的消费支出或者不包含转移性支出(社会保护支出)的政府经常性支出。“微观法”从家庭消费(或家庭福利)函数角度,将财政支出中的经常性支出作为公共消费,即政府支出总额中扣除公共投资后的支出。显然,“微观法”度量的公共消费属于大口径。为了避免争议,我们采用这两种口径来讨论增加公共消费的总量适度性。

2

公共消费增加的结构适应性

从百余年的世界发展史来看,随着现代工业社会的发展,人均收入水平的提高,政府活动范围的扩大,政府支出占GDP比率不断提高;与此同时,随着经济发展从初级阶段进入中级阶段和成熟阶段,社会成员对公共消费需求的收入弹性通常会大于1。因此,在我国进入新发展阶段,特别是人均GDP已经超过1万美元、迈向高收入国家的进程中,公共消费比率必然会上升。同时,我们也要认识到,《建议》中提出的公共消费的“适当增加”,还应有公共消费增加过程中的结构优化之意,或者说应更加注重哪些类别的公共消费增加。因此,公共消费增加的结构适应性就是要从适应新时代的新任务、新要求、新目标来理解“适当增加公共消费”。

习近平总书记在党的第十九次全国代表大会上的报告就曾明确指出:“发展是解决我国一切问题的基础和关键,发展必须是科学发展,必须坚定不移贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念。”因此,“适当增加公共消费”,需要增加那些更加有利于贯彻新发展理念、更加有助于促进经济社会高质量发展、更加有益于改善人民生活品质的公共消费。

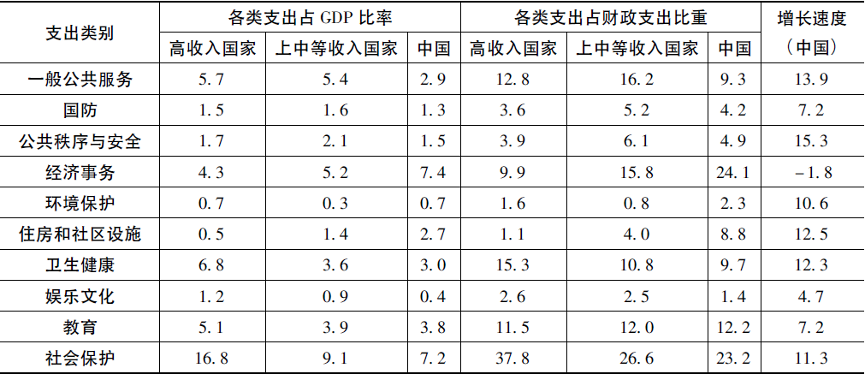

根据国际货币基金组织《政府财政统计》的职能分类,政府支出分为10大类,即一般公共服务、国防、公共秩序与安全、经济事务、环境保护、住房和社区设施、卫生健康、娱乐文化、教育、社会保护。表1列示了我国和部分高收入国家、上中等收入国家各类支出2016—2017年两年的平均情况。

资料来源:根据国际货币基金组织《政府财政统计》的相关数据整理。The International Monetary Fund(IMF),Government Finance Statistics(2019).

从表1可以看出,与其他两类国家的平均水平相比,我国一般公共服务、卫生健康、娱乐文化、社会保护等支出无论是占GDP比率还是占财政支出比重,都明显低于两类国家的平均水平;相反,经济事务、住房和社区设施支出则大大高于两类国家的平均水平。教育支出虽然从其占GDP比率来看较低,但占财政支出比重并不低。尽管因不同国家以及一国的不同时期亟待解决的主要经济社会问题不同,所采取的财政政策措施迥异,但这种国际比较还是具有一定程度的参考价值。实际上,近年来,我国高度重视关系民生福祉的财政支出增加:从表1中2016—2017年各类支出的平均增长速度来看,经济事务的支出出现了负增长,住房和社区设施、卫生健康、社会保护、环境保护等与人民生活品质改善息息相关的支出增长相当明显。

进一步而言,在住房和社区设施、社会保护方面的支出增速已经较高的情况下,为了既要让人民群众在当前有更多“获得感”,又要推动经济社会长远持续发展,“适当增加公共消费”的重点应放在卫生健康、教育以及娱乐文化等方面。之所以将这三个方面作为近期增加公共消费的重中之重,除了娱乐文化支出较低之外,特别强调卫生健康和教育支出,主要原因还在于:第一,创新发展理念和内生增长理论,都要求有更多的高质量人力资本,而人力资本的形成和积累需要尽可能地增加卫生健康和教育支出。第二,与集体公共消费(如一般公共服务、国防、公共秩序与安全等)相比,卫生健康、教育、娱乐文化等个人公共消费,与私人消费具有互补性,或者说具有拉动私人消费的作用。

3

公共消费增加的资源适配性

增加公共消费势必涉及资金来源问题。显然,不可能通过增加新的税费来筹措资金,因为新增税费会减少居民可支配收入,抑制居民的私人消费需求。况且近年来,我国一直以大力度减税降费政策作为积极财政政策的一个重要组成部分来推动供给侧结构性改革。因此,公共消费增加的资源适配性,就是要合理配置可供增加公共消费的可行的、匹配的资金来源。

政府的资金来源大致有四大类,即凭借政治权力课征的税收、凭借财产所有权取得的收益、根据受益原则收取的费用以及凭借国家信用取得的债务收入。一般而言,前三类资金来源用于公共消费(政府经常性支出),债务净收入用于公共投资(政府资本性支出)。那么,增加公共消费的增量资金来自何方?除了提高公共支出效率外,近年来,各级财政部门采取了一项重要举措,即盘活存量(沉淀)财政资金。但问题是,随着时间的推移,可供盘活的资金有限,而且这并非是真正意义上的新增资金来源。另外一种流行的观点主张,削减公共投资,以腾挪出资金来增加公共消费。但问题是,从我国解决发展问题的需要来看,公共投资是否过多本身就存在争议,况且《建议》在“拓展投资空间”时指出:“加快补齐基础设施、市政工程、农业农村、公共安全、生态环保、公共卫生、物资储备、防灾减灾、民生保障等领域短板……推进新型基础设施、新型城镇化、交通水利等重大工程建设,支持有利于城乡区域协调发展的重大项目建设。”公共投资在这些领域必将发挥不可或缺的作用。

因此,在不一定减少公共投资的情况下,可改变以前的做法,将用于公共投资的预算资金腾挪出来,用于增加公共消费;公共投资的资金则完全通过增发政府债来解决。以2011—2017年的情况为例,可做如下粗略估算:在全社会固定资产投资实际到位资金中,国家预算资金从2011年的14843.3亿元持续增加到2017年的39036.2亿元,年均27003.5亿元。债务净收入(中央和地方政府债务当年发行额减去当年还本额)从2011年的4533.61亿元增加到2017年的26236.9亿元,年均12911.8亿元。这在一定程度上意味着,年均大致有14091.7亿元(=27003.5亿元—12911.8亿元)的常规财政收入可用于增加公共消费,通过额外增发14091.7亿元的政府债来筹措公共投资的资金。

当然,这种财政资源配置方式方法的变革,需要在构建现代财政制度进程中,进行两项制度创新,一是财政治理制度创新,二是债务风险管理制度创新。前者的核心在于制定一项财政规则:政府举债取得的资金只能用于公共投资,不能用于经常性支出(非常时期除外);公共投资的资金只能通过政府举债来筹措,不能用经常性收入。后者的核心在于科学制定政府债务的余额管理和限额管理方法,提高债务资金的使用效率。