AAAT

丁志杰:构建互利共赢的中国——中亚货币合作模式

时间:2016年10月31日 作者:Ding Zhijie

导读:

二、中国——中亚货币合作潜力与基础

大多数分析认为中国和中亚地区货币合作的条件目前还不成熟。这些分析主要依据的是最优货币区理论。传统最优货币区理论认为经济一体化是货币一体化的基础,把生产要素流动性、贸易开放度、出口产品多元化、金融市场一体化和通货膨胀相似度作为衡量标准。从这些标准看,中国和中亚国家确实不具备货币一体化的条件。

然而,这种理论分析是有局限的。 首先,传统最优货币区理论简单地将这些标准视为外生,事实上这些标准可以通过货币合作在过程中逐步实现。其次,最优货币区理论探讨的是完全的货币一体化,即单一货币和完全固定汇率,而现实中有着不同形式和程度的货币一体化模式。再次,传统最优货币区理论探讨的基础是放弃汇率工具而可以实现内外均衡目标的标准,没有考虑货币一体化带来的经济利益,后来的理论发展则是基于成本——收益分析。如果货币一体化能够带来足够的利益激励,特别是促进经济一体化,则货币一体化就存在基础。

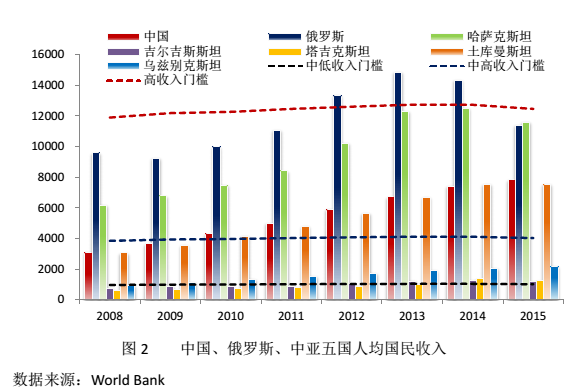

已经形成共识的是,中亚国家、俄罗斯与中国在资源、贸易和产业结构等经济方面互补性强,存在广阔的合作前景。同时,这些国家与中国的经济发展水平和模式差异大(见图 2), 代表着合作的潜力和空间大, 这一点还没有被充分认识。按照世界银行的国家分类标准,这些国家中有曾经进入高收入国家行列的俄罗斯,也有一度接近高收入国家门槛的哈萨克斯坦,有和中国同处中高收入阶段的土库曼斯坦,还有处于中低收入门槛附近的吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦。如果通过区域经济合作能够推动区内国家协同发展,经济发展水平整体提高,那么相关国家都能共享发展的红利,进而可能进入更高收入阶段。推动人民币国际化和区域货币合作,不仅要考虑中国自身的需要,更要考虑可能给对方国家带来的利益,这样才能避免“一头热”。从中亚国家情况来看,如果能够解决以下两个问题,则会极大提高其参与的积极性:

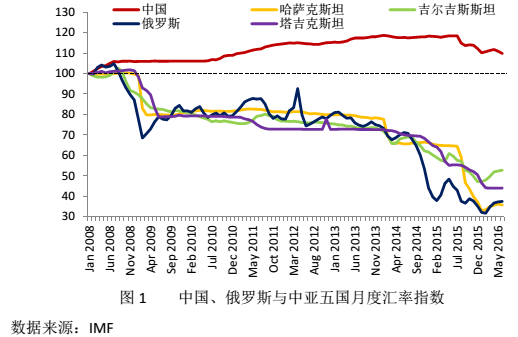

第一,汇率贬值和管理的难题。 独联体国家长期面临货币贬值的挑战(见图 1), 2008 年以来俄罗斯和中亚五国都遭遇了不同程度的货币危机。以 2008 年 1 月为基期,俄罗斯卢布和哈萨克斯坦坚戈对美元汇率贬值幅度接近 70%,吉尔吉斯斯坦索姆和塔吉克斯坦索莫尼都曾贬值 50%。

第二,通货膨胀的困扰。通货膨胀是困扰这些国家的另一个难题(见图 3)。 2008 年以来,这些国家都出现两位的通货膨胀,尽管近年来形势有所缓和,但依然都在 5%以上,依然属于高通货膨胀国家。

二、中国——中亚货币合作潜力与基础

大多数分析认为中国和中亚地区货币合作的条件目前还不成熟。这些分析主要依据的是最优货币区理论。传统最优货币区理论认为经济一体化是货币一体化的基础,把生产要素流动性、贸易开放度、出口产品多元化、金融市场一体化和通货膨胀相似度作为衡量标准。从这些标准看,中国和中亚国家确实不具备货币一体化的条件。

然而,这种理论分析是有局限的。 首先,传统最优货币区理论简单地将这些标准视为外生,事实上这些标准可以通过货币合作在过程中逐步实现。其次,最优货币区理论探讨的是完全的货币一体化,即单一货币和完全固定汇率,而现实中有着不同形式和程度的货币一体化模式。再次,传统最优货币区理论探讨的基础是放弃汇率工具而可以实现内外均衡目标的标准,没有考虑货币一体化带来的经济利益,后来的理论发展则是基于成本——收益分析。如果货币一体化能够带来足够的利益激励,特别是促进经济一体化,则货币一体化就存在基础。

已经形成共识的是,中亚国家、俄罗斯与中国在资源、贸易和产业结构等经济方面互补性强,存在广阔的合作前景。同时,这些国家与中国的经济发展水平和模式差异大(见图 2), 代表着合作的潜力和空间大, 这一点还没有被充分认识。按照世界银行的国家分类标准,这些国家中有曾经进入高收入国家行列的俄罗斯,也有一度接近高收入国家门槛的哈萨克斯坦,有和中国同处中高收入阶段的土库曼斯坦,还有处于中低收入门槛附近的吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦。如果通过区域经济合作能够推动区内国家协同发展,经济发展水平整体提高,那么相关国家都能共享发展的红利,进而可能进入更高收入阶段。推动人民币国际化和区域货币合作,不仅要考虑中国自身的需要,更要考虑可能给对方国家带来的利益,这样才能避免“一头热”。从中亚国家情况来看,如果能够解决以下两个问题,则会极大提高其参与的积极性:

第一,汇率贬值和管理的难题。 独联体国家长期面临货币贬值的挑战(见图 1), 2008 年以来俄罗斯和中亚五国都遭遇了不同程度的货币危机。以 2008 年 1 月为基期,俄罗斯卢布和哈萨克斯坦坚戈对美元汇率贬值幅度接近 70%,吉尔吉斯斯坦索姆和塔吉克斯坦索莫尼都曾贬值 50%。

第二,通货膨胀的困扰。通货膨胀是困扰这些国家的另一个难题(见图 3)。 2008 年以来,这些国家都出现两位的通货膨胀,尽管近年来形势有所缓和,但依然都在 5%以上,依然属于高通货膨胀国家。

与这些国家相比,中国在汇率管理和物价稳定方面具有明显优势,拥有成功的实践经验。如果在中亚地区引入人民币作为货币锚,帮助实现该地区货币稳定,将有效提高有关国家参与货币合作意愿。 中亚国家汇率安排与中国具有相似性(见表 1),为该地区引入人民币作为货币锚提供了现实基础。 除了哈萨克斯坦和俄罗斯,因为货币危机不得不暂时转向浮动汇率外,区内国家大多时候实行的是中间汇率制度,汇率管理是其共同特征。 同时, 中国在汇率管理方面的成功经验和汇率市场化的进展,是超越相关理论本身极具实践意义的“软实力”,值得这些国家借鉴。

与这些国家相比,中国在汇率管理和物价稳定方面具有明显优势,拥有成功的实践经验。如果在中亚地区引入人民币作为货币锚,帮助实现该地区货币稳定,将有效提高有关国家参与货币合作意愿。 中亚国家汇率安排与中国具有相似性(见表 1),为该地区引入人民币作为货币锚提供了现实基础。 除了哈萨克斯坦和俄罗斯,因为货币危机不得不暂时转向浮动汇率外,区内国家大多时候实行的是中间汇率制度,汇率管理是其共同特征。 同时, 中国在汇率管理方面的成功经验和汇率市场化的进展,是超越相关理论本身极具实践意义的“软实力”,值得这些国家借鉴。

三、互利共赢的中国——中亚货币合作模式框架

前面分析表明中国和中亚国家货币合作具备一定的基础和条件,关键是构建满足区内国家共同需求、实现互利共赢的货币合作模式。本文提出: 以稳定汇率和输出中国经验为切入点,以共识、自愿而非规则为原则, 建立并深化区域货币合作,引领全面经济合作, 逐步增强中亚国家货币与人民币之间的关联性, 发挥人民币的汇率锚作用,推动人民币在该地区的国际化。

第一, 探索区内汇率制度安排的趋同路径,建立以稳定而非竞争优势为目的的汇率管理框架,实现区内货币汇率和物价稳定。 实行盯住汇率对中亚五国来说有较大的难度,哈萨克斯坦在 2013-2014 年转向稳定化安排即事实上的盯住后就出现了货币贬值危机。综合来看,实行准爬行安排更适合区内国家。首先,根据通货膨胀等经济指标不断调整汇率,避免汇率贬值压力的积累,使汇率和物价之间同步变动,同时也为市场通货膨胀预期提供汇率指标,促使通货膨胀逐步下降,实现汇率和物价的相对稳定。其次,准爬行安排是一种事实上的爬行安排,与标准的爬行安排相比汇率弹性较大,给汇率调整和管理带来更大的灵活性和空间,市场干预的压力相对较小, 外部进行投机性货币冲击难度变大。

第二, 引入参考一篮子货币的汇率调节机制。 随着一带一路倡议和欧亚经济联盟的发展,中亚国家的对外经贸关系逐渐多元化, 单一盯住任何一种货币都存在风险。为了适应这种变化,可以引入参考一篮子货币,如现成的一篮子货币SDR ,或者以SDR 为基础再根据本国情况构造一个一篮子货币,用于汇率的日常调节和管理。

第三,建立和完善与汇率安排相适应的外汇市场基础设施。中亚 五国经济规模不大,2015 年五国GDP 之和还不到中国的3% 。哈萨克 斯坦是区内经济规模最大的国家,2015 年也不到中国的 2% 。另外, 外汇来源和外汇储备不足是区内国家共同的问题。中国1994 年以来外汇市场建设经验值得借鉴。1994年中国实行汇改,建立了集中的银行间外汇市场,是一种场内市场而非通常的场外市场,对人民币汇率稳定和后续改革深化都起到了积极作用。中国方面,可以考虑在哈萨克斯坦坚戈银行间区域交易的基础上,在新疆发展人民币对其他中 亚国家货币的银行间区域交易,并逐步构建集中的区域性外汇市场,丰富交易品种,活跃有关货币与人民币的外汇交易,并提供一定的汇 率稳定功能。

第四,区内货币稳定机制包括双边本币互换,条件成熟时在双边货币互换基础上建立多边货币互换机制。中国先后和3 个中亚国家签 署了双边本币互换,但各种原因使得货币互换动用有限,和乌兹别克 斯坦货币互换到期后还未能续签。如果在区内建立汇率稳定机制取得 共识,建立流动性提供机制以提高有关国家干预能力使得其对人民币的需求增加,双边本币互换就能有效发挥作用。可以考虑借鉴东盟10+3 经验,建立包括中国、俄罗斯、中亚五国在内的多边货币互换机制,为区域货币合作保驾护航。

第五,积极推动形成区内商品流、投资流和货币流协调一致的良性、可持续循环格局。 中国作为参与该地区货币合作的大国,应积极发展与中亚国家的贸易、投资往来,促进贸易和投资联动, 成为中亚国家提供包括人民币在内的外汇供给方, 增加这些国家外汇来源,缓解区内外汇供求失衡状况,同时推动中亚地区人民币资金池的形成,逐渐使得人民币成为有关国家的一种重要外汇。

三、互利共赢的中国——中亚货币合作模式框架

前面分析表明中国和中亚国家货币合作具备一定的基础和条件,关键是构建满足区内国家共同需求、实现互利共赢的货币合作模式。本文提出: 以稳定汇率和输出中国经验为切入点,以共识、自愿而非规则为原则, 建立并深化区域货币合作,引领全面经济合作, 逐步增强中亚国家货币与人民币之间的关联性, 发挥人民币的汇率锚作用,推动人民币在该地区的国际化。

第一, 探索区内汇率制度安排的趋同路径,建立以稳定而非竞争优势为目的的汇率管理框架,实现区内货币汇率和物价稳定。 实行盯住汇率对中亚五国来说有较大的难度,哈萨克斯坦在 2013-2014 年转向稳定化安排即事实上的盯住后就出现了货币贬值危机。综合来看,实行准爬行安排更适合区内国家。首先,根据通货膨胀等经济指标不断调整汇率,避免汇率贬值压力的积累,使汇率和物价之间同步变动,同时也为市场通货膨胀预期提供汇率指标,促使通货膨胀逐步下降,实现汇率和物价的相对稳定。其次,准爬行安排是一种事实上的爬行安排,与标准的爬行安排相比汇率弹性较大,给汇率调整和管理带来更大的灵活性和空间,市场干预的压力相对较小, 外部进行投机性货币冲击难度变大。

第二, 引入参考一篮子货币的汇率调节机制。 随着一带一路倡议和欧亚经济联盟的发展,中亚国家的对外经贸关系逐渐多元化, 单一盯住任何一种货币都存在风险。为了适应这种变化,可以引入参考一篮子货币,如现成的一篮子货币SDR ,或者以SDR 为基础再根据本国情况构造一个一篮子货币,用于汇率的日常调节和管理。

第三,建立和完善与汇率安排相适应的外汇市场基础设施。中亚 五国经济规模不大,2015 年五国GDP 之和还不到中国的3% 。哈萨克 斯坦是区内经济规模最大的国家,2015 年也不到中国的 2% 。另外, 外汇来源和外汇储备不足是区内国家共同的问题。中国1994 年以来外汇市场建设经验值得借鉴。1994年中国实行汇改,建立了集中的银行间外汇市场,是一种场内市场而非通常的场外市场,对人民币汇率稳定和后续改革深化都起到了积极作用。中国方面,可以考虑在哈萨克斯坦坚戈银行间区域交易的基础上,在新疆发展人民币对其他中 亚国家货币的银行间区域交易,并逐步构建集中的区域性外汇市场,丰富交易品种,活跃有关货币与人民币的外汇交易,并提供一定的汇 率稳定功能。

第四,区内货币稳定机制包括双边本币互换,条件成熟时在双边货币互换基础上建立多边货币互换机制。中国先后和3 个中亚国家签 署了双边本币互换,但各种原因使得货币互换动用有限,和乌兹别克 斯坦货币互换到期后还未能续签。如果在区内建立汇率稳定机制取得 共识,建立流动性提供机制以提高有关国家干预能力使得其对人民币的需求增加,双边本币互换就能有效发挥作用。可以考虑借鉴东盟10+3 经验,建立包括中国、俄罗斯、中亚五国在内的多边货币互换机制,为区域货币合作保驾护航。

第五,积极推动形成区内商品流、投资流和货币流协调一致的良性、可持续循环格局。 中国作为参与该地区货币合作的大国,应积极发展与中亚国家的贸易、投资往来,促进贸易和投资联动, 成为中亚国家提供包括人民币在内的外汇供给方, 增加这些国家外汇来源,缓解区内外汇供求失衡状况,同时推动中亚地区人民币资金池的形成,逐渐使得人民币成为有关国家的一种重要外汇。

分享到:

扩展阅读

专家工作室EXPERTS

热门视点VIEWS

文章标签TAGS