丁志杰、田园:发展对外投资构建开放型经济新体制

导读:

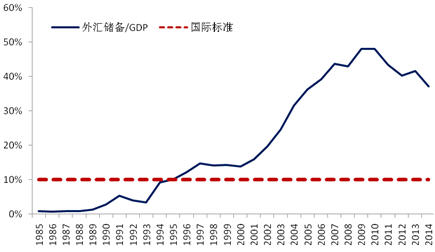

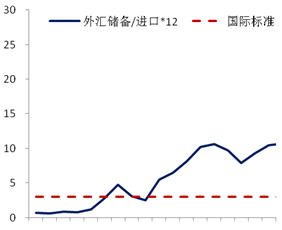

首先,我国外汇储备规模远超过适度规模。持有外汇储备的目的主要是预防性的,用于弥补国际收支逆差和稳定汇率。因此,外汇储备要有适度规模,过少起不到预防性作用,过多由于机会成本则可能得不偿失。国际上,通常根据外汇储备与GDP、外债或进口的比例关系等经验性指标来衡量外汇储备是否适度。外汇储备适度规模的经验标准有:GDP的10%,短期外债的100%,或3个月的进口。每个国家会根据本国的实际情况选择适合自己的指标和标准。图1显示,我国外汇储备规模长期以来都超过了这三个国际标准,甚至比这三个国际标准之和还高出很多。

图1 我国外汇储备适度性指标

也有人质疑上述适度规模标准的合理性,尤其是考虑到应对危机时可能偏低。实际上,外汇储备在危机管理中的作用非常有限。外汇储备主要应对的是日常不时之需和外部冲击,而经济金融危机相当于巨灾风险,外汇储备再多也难以阻止潜在危机的爆发。例如,俄罗斯是世界上第三大外汇储备国,但也没能阻止2014年底卢布的暴跌。

也有人质疑上述适度规模标准的合理性,尤其是考虑到应对危机时可能偏低。实际上,外汇储备在危机管理中的作用非常有限。外汇储备主要应对的是日常不时之需和外部冲击,而经济金融危机相当于巨灾风险,外汇储备再多也难以阻止潜在危机的爆发。例如,俄罗斯是世界上第三大外汇储备国,但也没能阻止2014年底卢布的暴跌。

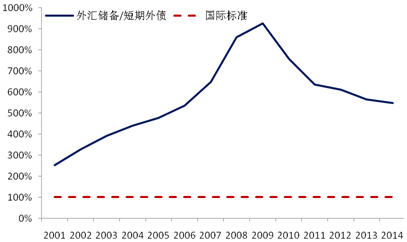

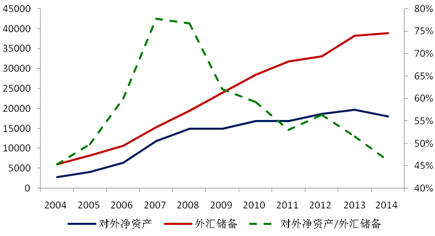

其次,债务性外汇储备占比过高。外汇储备是一项对外资产而不是净资产,其来源包括经常账户顺差和资本账户顺差,后者形成的是债务性外汇储备。图2显示,我国外汇储备中对外净资产的占比自2007年以来不断下降,债务性外汇储备不断攀升,接近甚至超过50%。以2014年三季度末数据为例,我国外汇储备为38877亿美元,对外净资产为17962亿美元,债务性外汇储备高达20915亿美元,占比高达53.8%。如果外汇储备的收益低于对应负债的成本,则意味着得不偿失。

图2 我国外汇储备与对外净资产

我国债务性外汇储备攀升跟危机有关。2007年美国次贷危机爆发,2008年演变为国际金融危机,发达国家纷纷采取量化宽松这种非常规的货币政策,注入流动性。这些流动性很大一部分流向了包括我国在内的新兴市场国家,变成了这些国家的外汇储备。由于发达国家处于超低利率状态,外汇储备收益很低,而流入我国的国际资本则能获得相对高的收益。这也是为何外汇储备成为负担的重要现实原因。

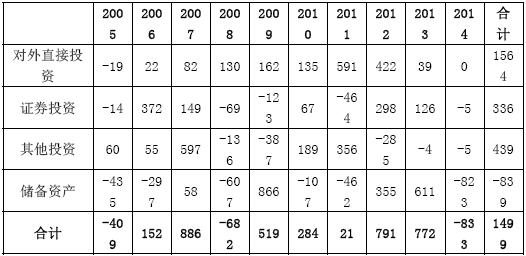

再次,外汇储备采取被动保守管理策略。外汇储备管理与其他资产管理显著不同的一点是,流动性和安全性更为重要,所采取的策略相对保守稳健,对市场上短期波动相对不敏感。这容易使得外汇储备成为市场机构虎视眈眈蚕食的对象。另外,我国外汇储备一度接近4万亿美元,占全球外汇储备的三分之一,船大了更难掉头。表1显示,在我国四项对外资产中,过去十年里唯有外汇储备的存量估值效应是负的,足以说明问题的严重性。

我国债务性外汇储备攀升跟危机有关。2007年美国次贷危机爆发,2008年演变为国际金融危机,发达国家纷纷采取量化宽松这种非常规的货币政策,注入流动性。这些流动性很大一部分流向了包括我国在内的新兴市场国家,变成了这些国家的外汇储备。由于发达国家处于超低利率状态,外汇储备收益很低,而流入我国的国际资本则能获得相对高的收益。这也是为何外汇储备成为负担的重要现实原因。

再次,外汇储备采取被动保守管理策略。外汇储备管理与其他资产管理显著不同的一点是,流动性和安全性更为重要,所采取的策略相对保守稳健,对市场上短期波动相对不敏感。这容易使得外汇储备成为市场机构虎视眈眈蚕食的对象。另外,我国外汇储备一度接近4万亿美元,占全球外汇储备的三分之一,船大了更难掉头。表1显示,在我国四项对外资产中,过去十年里唯有外汇储备的存量估值效应是负的,足以说明问题的严重性。

表1 2005-2014年我国对外资产存量估值效应分布

单位:亿美元

注:2014年数据截止到9月份。

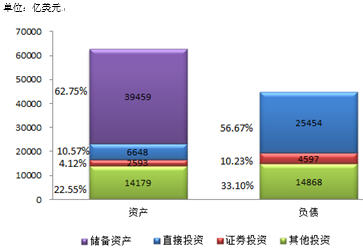

二、巨额外汇储备与对外开放模式 巨额外汇储备成为负担,深层次上跟对外开放模式有关。长期以来,我国实行以出口和利用外资为主的对外开放模式,这对实现经济起飞和持续快速增长起到了至关重要的作用。与之同时,经常账户和资本账户双顺差造成外汇储备不断累积。对外资产负债状况是对外开放的结果,能清晰展示对外开放模式。图3显示,经常账户顺差主要是贸易顺差,资本账户顺差主要是国际直接投资顺差,两者成为我国外汇储备的两大主要来源。也就是说,我国外汇储备的积累主要是让与实际资源和实际资产的结果,并通过外汇储备的形式对外输出储蓄。图3 2014年三季度末我国对外资产负债结构

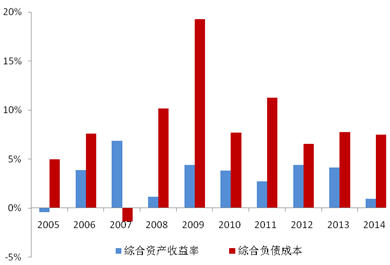

随着国内外经济形势的变化,尤其是金融全球化趋势的发展,传统对外开放模式越来越不适用,其中突出的问题是对外开放效益低。在资产端,是以低收益的外汇储备为主,占比一直高于60%;在负债端,是以高成本的外商直接投资为主,占比一直高于50%。图4显示,把存量估值效应考虑在内,我国对外资产的综合收益率不仅绝对水平偏低,而且几乎所有年份都大大低于对外负债的综合成本,造成对外开放的效益日益低下。2005-2013年,我国对外净资产从4077亿美元增至19716亿美元,累计对外输出储蓄124349亿美元,但国际投资收益大多数年份是负的,其中国际收支平衡表中净投资收益累计-2330亿美元,存量估值效应累计-2796亿美元,合计-5126亿美元,净资产收益率即国际储蓄收益率为-4.12%,结果就是以倒贴的方式对外输出储蓄。

图4 考虑存量估值效应的综合资产收益率和综合负债成本

这种对外开放效益低下状况难以为继。以倒贴的方式对外输出储蓄,造成我国财富大量流失。我国首次公布的2009年末对外净资产为18219亿美元。2010-2014年三季度,我国不含投资收益在内的经常账户顺差累计11663亿美元,对外净资产理应等额增加。然而,由于投资收益低下,2014年三季度末对外净资产反而降至17962亿美元。也就是说,1万多亿美元经常账户顺差只能用来弥补净投资损失。

扭转对外开放效益低下的根本出路在于发展对外投资。从对外资产负债结构看,我国对外直接投资规模严重偏小,占总资产的比重刚刚超过10%,也只有负债方外商直接投资的四分之一。社会上对发展对外投资存在一些不同的声音,比如拿在一些国家投资失败案例说事。然而,不争的事实是,对外投资的效益要远高于其他资产。尽管对外直接投资存量不大,但增速很快,从2005年末的645亿美元增至2014年三季度末的6648亿美元。表1显示,期间我国对外直接投资的存量估值效应高达1564亿美元,远高于其他资产,带来了丰厚的资本利得。

三、大力发展对外投资的政策建议

发展对外投资任重道远。“十二五”规划纲要中就提出,我国对外开放要由出口和吸收外资为主转向进口和出口、吸收外资和对外投资并重。十八届三中全会决定中也进一步提出,要构建开放型经济新体制。然而,从我国对外资产负债来看,资产负债结构扭曲和效益低下问题没有明显的改善。这表明发展对外投资还存在很多认识、制度和政策上的障碍,需要进一步解放思想,消除管制束缚,调动企业积极性,政府和企业形成合力共同推动我国成为对外投资大国。

第一,发掘外汇储备对对外投资的支持作用。要破除外汇储备多多益善的观念,从对外资产负债整体综合考虑相关配置,切实采取措施控制外汇储备规模。从目前情况来看,将外汇储备规模维持在与我国净资产相当的水平,不会影响对外经济金融安全。这意味着外汇储备可以从现有规模下降一半。在短期内外汇储备规模难以下降的情况下,可以采取委托代理制,通过国内的金融机构以委托贷款等方式将外汇储备用于支持对外投资。尽管开通了外汇储备委托贷款平台,但收效不大,主要原因是对风险分担存在分歧。如果能拿出1万亿美元外汇储备委托国内金融机构在海外运用,会显著提高我国金融机构的国际影响力和海外扩张速度,进而推动对外投资的长足发展。

第二,积极推进对外直接投资项下人民币可兑换。我国对外资产主要是集中在国家手里的外汇储备,很大程度上和宽进严出的外汇管理体制有关。推进人民币资本项目可兑换,要基于对外资产负债结构优化,把放松企业、机构、个人对外投资作为未来一段时间可兑换改革的重点。资本管制包括交易限制和汇兑限制。过去几年对外直接投资项下可兑换改革取得了很大进展,但是相关政策仍存在一些掣肘,相关部门重管理而轻服务,需要进一步加强部门协调,推进对外投资便利化,释放对外投资需求。

第三,继续推进人民币国际化助力对外投资。人民币国际化将进一步延展对外投资的空间。一方面,人民币国际化将有效降低我国对外汇储备的需求,释放更多的外汇用于对外投资;另一方面,人民币国际化使得我国不仅可以用国际储蓄对外投资,还可以基于人民币国际地位用货币和信用对外投资,同时降低对外投资的汇率风险。

第四,培育金融机构成为对外投资的中坚力量。在金融全球化背景下,金融业的国际竞争力和参与程度是决定对外开放效益的重要因素。要推动我国金融机构走出去,努力做自己的国际银行家,为国内企业对外投资提供全方位的服务。要发挥政策性金融机构的保障作用,大力发展对外投资的国家风险保险业务。

第五,扩大深化南南货币金融投资合作。新兴市场国家在全球不平衡复苏的背景下有着共同的目标和诉求,摆脱对发达国家的依赖、加强自身抗风险能力都建立在南南合作的基础之上。新兴市场国家未来将成为我国对外投资的重点,要着力推动多边双边、区域次区域货币金融投资合作,有效降低跨国投资风险,实现风险共担和利益共享。形成政府铺路搭台、企业唱戏的对外投资格局,拓宽南南合作的广度和深度。

第六,创造性运用开发金融发展对外投资。主流对外投资理论是基于技术优势发展起来的。尽管我国在个别行业形成了国际比较优势,但与其他发达国家技术优势相比仍显薄弱。我国长期以来的双顺差格局使得我们拥有大量的国际储蓄,即资金优势。如何利用资金优势,并构建以此为基础的对外投资理论与途径,是深化拓展我国对外投资的重要命题。尽管国际上有世界银行集团等全球性、区域性开发金融机构,但这些机构股东和控制权都在发达国家,这些国际开发金融机构更多是作为发达国家拓展发展中国家市场的工具,没有起到实质性的开发作用。随着我国政策性金融机构的设立,开发金融成为促进经济发展和对外投资的重要工具。把我国开发金融实践和模式运用于发展对外投资,推动东道国经济发展,共享发展的成果,实现共赢,对世界发展和治理变革都具有深远意义。在这个领域,我国战略性使用外汇储备,倡导成立金砖国家开发银行、亚洲基础设施开发银行和丝路基金,探索不同模式的跨国开发金融机构,都是有益的尝试。

【原文链接】丁志杰、田园:发展对外投资构建开放型经济新体制

这种对外开放效益低下状况难以为继。以倒贴的方式对外输出储蓄,造成我国财富大量流失。我国首次公布的2009年末对外净资产为18219亿美元。2010-2014年三季度,我国不含投资收益在内的经常账户顺差累计11663亿美元,对外净资产理应等额增加。然而,由于投资收益低下,2014年三季度末对外净资产反而降至17962亿美元。也就是说,1万多亿美元经常账户顺差只能用来弥补净投资损失。

扭转对外开放效益低下的根本出路在于发展对外投资。从对外资产负债结构看,我国对外直接投资规模严重偏小,占总资产的比重刚刚超过10%,也只有负债方外商直接投资的四分之一。社会上对发展对外投资存在一些不同的声音,比如拿在一些国家投资失败案例说事。然而,不争的事实是,对外投资的效益要远高于其他资产。尽管对外直接投资存量不大,但增速很快,从2005年末的645亿美元增至2014年三季度末的6648亿美元。表1显示,期间我国对外直接投资的存量估值效应高达1564亿美元,远高于其他资产,带来了丰厚的资本利得。

三、大力发展对外投资的政策建议

发展对外投资任重道远。“十二五”规划纲要中就提出,我国对外开放要由出口和吸收外资为主转向进口和出口、吸收外资和对外投资并重。十八届三中全会决定中也进一步提出,要构建开放型经济新体制。然而,从我国对外资产负债来看,资产负债结构扭曲和效益低下问题没有明显的改善。这表明发展对外投资还存在很多认识、制度和政策上的障碍,需要进一步解放思想,消除管制束缚,调动企业积极性,政府和企业形成合力共同推动我国成为对外投资大国。

第一,发掘外汇储备对对外投资的支持作用。要破除外汇储备多多益善的观念,从对外资产负债整体综合考虑相关配置,切实采取措施控制外汇储备规模。从目前情况来看,将外汇储备规模维持在与我国净资产相当的水平,不会影响对外经济金融安全。这意味着外汇储备可以从现有规模下降一半。在短期内外汇储备规模难以下降的情况下,可以采取委托代理制,通过国内的金融机构以委托贷款等方式将外汇储备用于支持对外投资。尽管开通了外汇储备委托贷款平台,但收效不大,主要原因是对风险分担存在分歧。如果能拿出1万亿美元外汇储备委托国内金融机构在海外运用,会显著提高我国金融机构的国际影响力和海外扩张速度,进而推动对外投资的长足发展。

第二,积极推进对外直接投资项下人民币可兑换。我国对外资产主要是集中在国家手里的外汇储备,很大程度上和宽进严出的外汇管理体制有关。推进人民币资本项目可兑换,要基于对外资产负债结构优化,把放松企业、机构、个人对外投资作为未来一段时间可兑换改革的重点。资本管制包括交易限制和汇兑限制。过去几年对外直接投资项下可兑换改革取得了很大进展,但是相关政策仍存在一些掣肘,相关部门重管理而轻服务,需要进一步加强部门协调,推进对外投资便利化,释放对外投资需求。

第三,继续推进人民币国际化助力对外投资。人民币国际化将进一步延展对外投资的空间。一方面,人民币国际化将有效降低我国对外汇储备的需求,释放更多的外汇用于对外投资;另一方面,人民币国际化使得我国不仅可以用国际储蓄对外投资,还可以基于人民币国际地位用货币和信用对外投资,同时降低对外投资的汇率风险。

第四,培育金融机构成为对外投资的中坚力量。在金融全球化背景下,金融业的国际竞争力和参与程度是决定对外开放效益的重要因素。要推动我国金融机构走出去,努力做自己的国际银行家,为国内企业对外投资提供全方位的服务。要发挥政策性金融机构的保障作用,大力发展对外投资的国家风险保险业务。

第五,扩大深化南南货币金融投资合作。新兴市场国家在全球不平衡复苏的背景下有着共同的目标和诉求,摆脱对发达国家的依赖、加强自身抗风险能力都建立在南南合作的基础之上。新兴市场国家未来将成为我国对外投资的重点,要着力推动多边双边、区域次区域货币金融投资合作,有效降低跨国投资风险,实现风险共担和利益共享。形成政府铺路搭台、企业唱戏的对外投资格局,拓宽南南合作的广度和深度。

第六,创造性运用开发金融发展对外投资。主流对外投资理论是基于技术优势发展起来的。尽管我国在个别行业形成了国际比较优势,但与其他发达国家技术优势相比仍显薄弱。我国长期以来的双顺差格局使得我们拥有大量的国际储蓄,即资金优势。如何利用资金优势,并构建以此为基础的对外投资理论与途径,是深化拓展我国对外投资的重要命题。尽管国际上有世界银行集团等全球性、区域性开发金融机构,但这些机构股东和控制权都在发达国家,这些国际开发金融机构更多是作为发达国家拓展发展中国家市场的工具,没有起到实质性的开发作用。随着我国政策性金融机构的设立,开发金融成为促进经济发展和对外投资的重要工具。把我国开发金融实践和模式运用于发展对外投资,推动东道国经济发展,共享发展的成果,实现共赢,对世界发展和治理变革都具有深远意义。在这个领域,我国战略性使用外汇储备,倡导成立金砖国家开发银行、亚洲基础设施开发银行和丝路基金,探索不同模式的跨国开发金融机构,都是有益的尝试。

【原文链接】丁志杰、田园:发展对外投资构建开放型经济新体制