AAAT

王芳:人民币国际化与中国“软实力”

时间:2016年10月11日 作者:Wang Fang

导读:

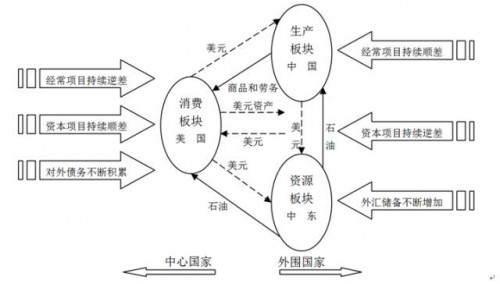

▲ 图1 全球经济与金融体系的“恐怖平衡”

资料来源:陈雨露、马勇:《大金融论纲》,中国人民大学出版社,2013

国际储备货币过度依赖美元引起全球经济失衡,突出表现为美国庞大的经常账户逆差和中国等新兴贸易大国巨额的美元储备并存。由发展中国家为发达国家融资,这就是所谓的全球金融恐怖平衡(美国前财政部长萨默斯早在2004年即提出全球“金融恐怖平衡模型”,反映的就是这种国与国之间经济彼此依赖但是金融地位并不对等的客观现实。见图1)。之所以是“恐怖平衡”,是因为美国从20世纪70年代逐渐由债权国转变成为债务国,无法为境外美元资产持有者带来“安全感”,使得高美元储备国家不得不面对“美元陷阱”困扰。

国际储备货币过度依赖美元也容易形成美元资产泡沫,甚至会酿成系统性全球金融危机。美国长期维持经常账户巨额逆差,一方面打击了国内的实体经济,导致制造业外移和就业困难;另一方面使得非居民的美元储备回流美国金融市场,造成美国国内流动性泛滥,为形成美元资产泡沫提供了土壤。美元垄断地位强化了美国金融市场和宏观经济对全球的影响,使得美国次贷危机迅速演变成为全球性金融危机,并对世界经济增长产生严重负面影响。据统计,2008年全球金融危机中,各国直接的资产损失超过31万亿美元。

美国居于世界经济和金融核心。由于没有恰当的约束机制,美元的主导地位赋予了美国转嫁国内矛盾和危机、侵害外围国家利益的特权。发展中国家金融市场不发达,大多依赖对外借债或引进外资加速经济发展,政府、金融机构的本币资产与外币负债之间的货币错配问题严重,外部冲击很容易引发国际金融危机。当美国为挽救自身经济出台量化宽松政策时,美元泛滥和贬值使大量投机资本涌入发展中国家,巴西、印度、俄罗斯等相继出现高通货膨胀和资产泡沫,不得不为美国的经济复苏买单。2013年,美联储放风要退出量化宽松,立即引起巨额资本集中回流,印尼、土耳其、阿根廷等十几个发展中国家出现了资产价格暴跌、本币快速贬值、经常账户逆差、货币市场钱荒、经济下滑等危机征兆。

2008年全球金融危机后,国际货币体系改革呼声高涨,核心就是降低对美元的过度依赖,提高发展中国家参加国际货币治理的话语权。中国是最大的发展中国家,在推动国际货币体系改革问题上理应有所担当。

人民币国际化,实现与中国经济和贸易地位相匹配的货币地位,有利于我国从世界经济金融平衡的外围走进核心圈,摆脱“美元陷阱”,维护国家和人民的经济利益,也有利于我国抵消美国政策溢出的负面效应,增强抵御外部冲击的能力,提升国际竞争软实力。人民币成长为主要国际货币之一,可以促进形成多元制衡的国际货币竞争格局,使广大发展中国家有机会选择更安全的国际储备货币,摆脱过度依赖美元造成的种种危害。从国际货币体系大局来看,多元制衡的国际货币格局顺应了国际经济和贸易格局的调整方向,有利于打破全球经济失衡和全球金融恐怖平衡的僵局,同时具有“良币驱逐劣币”的约束机制,为国际货币体系增添了稳定因素,可有效缓解系统性全球金融危机的压力。可见,人民币国际化肩负着实现中国利益主张和改革国际货币体系的双重历史使命。

【原文链接】王芳:人民币国际化与中国“软实力”

▲ 图1 全球经济与金融体系的“恐怖平衡”

资料来源:陈雨露、马勇:《大金融论纲》,中国人民大学出版社,2013

国际储备货币过度依赖美元引起全球经济失衡,突出表现为美国庞大的经常账户逆差和中国等新兴贸易大国巨额的美元储备并存。由发展中国家为发达国家融资,这就是所谓的全球金融恐怖平衡(美国前财政部长萨默斯早在2004年即提出全球“金融恐怖平衡模型”,反映的就是这种国与国之间经济彼此依赖但是金融地位并不对等的客观现实。见图1)。之所以是“恐怖平衡”,是因为美国从20世纪70年代逐渐由债权国转变成为债务国,无法为境外美元资产持有者带来“安全感”,使得高美元储备国家不得不面对“美元陷阱”困扰。

国际储备货币过度依赖美元也容易形成美元资产泡沫,甚至会酿成系统性全球金融危机。美国长期维持经常账户巨额逆差,一方面打击了国内的实体经济,导致制造业外移和就业困难;另一方面使得非居民的美元储备回流美国金融市场,造成美国国内流动性泛滥,为形成美元资产泡沫提供了土壤。美元垄断地位强化了美国金融市场和宏观经济对全球的影响,使得美国次贷危机迅速演变成为全球性金融危机,并对世界经济增长产生严重负面影响。据统计,2008年全球金融危机中,各国直接的资产损失超过31万亿美元。

美国居于世界经济和金融核心。由于没有恰当的约束机制,美元的主导地位赋予了美国转嫁国内矛盾和危机、侵害外围国家利益的特权。发展中国家金融市场不发达,大多依赖对外借债或引进外资加速经济发展,政府、金融机构的本币资产与外币负债之间的货币错配问题严重,外部冲击很容易引发国际金融危机。当美国为挽救自身经济出台量化宽松政策时,美元泛滥和贬值使大量投机资本涌入发展中国家,巴西、印度、俄罗斯等相继出现高通货膨胀和资产泡沫,不得不为美国的经济复苏买单。2013年,美联储放风要退出量化宽松,立即引起巨额资本集中回流,印尼、土耳其、阿根廷等十几个发展中国家出现了资产价格暴跌、本币快速贬值、经常账户逆差、货币市场钱荒、经济下滑等危机征兆。

2008年全球金融危机后,国际货币体系改革呼声高涨,核心就是降低对美元的过度依赖,提高发展中国家参加国际货币治理的话语权。中国是最大的发展中国家,在推动国际货币体系改革问题上理应有所担当。

人民币国际化,实现与中国经济和贸易地位相匹配的货币地位,有利于我国从世界经济金融平衡的外围走进核心圈,摆脱“美元陷阱”,维护国家和人民的经济利益,也有利于我国抵消美国政策溢出的负面效应,增强抵御外部冲击的能力,提升国际竞争软实力。人民币成长为主要国际货币之一,可以促进形成多元制衡的国际货币竞争格局,使广大发展中国家有机会选择更安全的国际储备货币,摆脱过度依赖美元造成的种种危害。从国际货币体系大局来看,多元制衡的国际货币格局顺应了国际经济和贸易格局的调整方向,有利于打破全球经济失衡和全球金融恐怖平衡的僵局,同时具有“良币驱逐劣币”的约束机制,为国际货币体系增添了稳定因素,可有效缓解系统性全球金融危机的压力。可见,人民币国际化肩负着实现中国利益主张和改革国际货币体系的双重历史使命。

【原文链接】王芳:人民币国际化与中国“软实力”

分享到:

扩展阅读

专家工作室EXPERTS

热门视点VIEWS

文章标签TAGS