AAAT

陈启清:后发优势、增长要素与中国经济增长潜力

时间:2016年06月10日 作者:Chen Qiqing

导读:

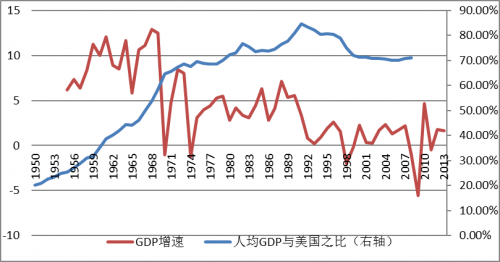

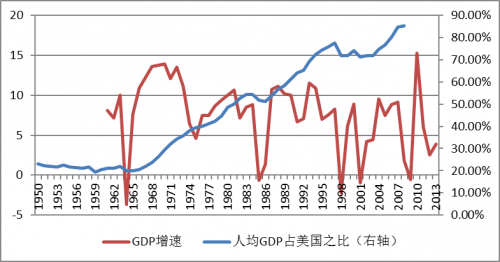

图1 日本GDP增速与人均GDP变动

数据来源:人均GDP数据来自The Maddison-Project,GDP增速来自世界银行WDI数据库,1961年以前的数据根据日本统计局有关数据计算而得。 德国二战后的高增长始于1950年,1951年GDP增长9.7%,此时德国人均GDP已经高达美国的40.59%。1955年德国GDP增速创下12.1%的战后高点,随后开始回落,1958年回落到4.5%,当年德国人均GDP为美国的63.37%。在整个60年代,德国的人均GDP基本维持在美国的68%左右,此一时期德国GDP增速已经从50年代的8.2%回落到4.4%。1970年德国人均GDP占美国之比突破70%,整个70年代这一比例保持微弱上升,追赶速度迅速下滑,其年均GDP增速也下滑到2.9%,基本结束了追赶型增长。20世纪80年代开始其人均GDP与美国之比开始回落。

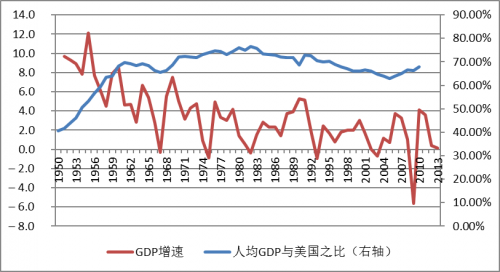

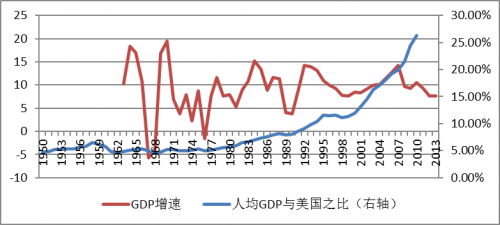

图2 德国GDP增速与人均GDP变动

数据来源:人均GDP数据来自The Maddison-Project,GDP增速来自世界银行WDI数据库,1961年以前的GDP增速来自Federal Statistical Office

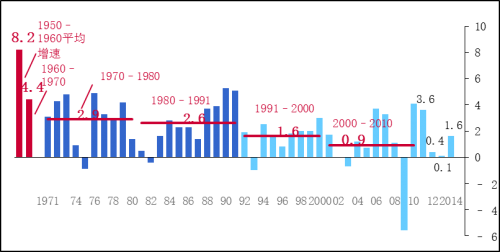

图3 德国不同时期经济平均增速(%)

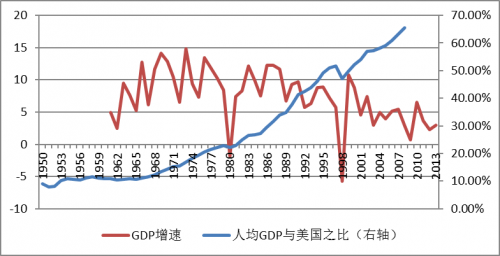

数据来源:Federal Statistical Office 韩国1950年的人均GDP仅是美国的8.93%,随后开始缓慢增长,1953-1965年间基本都在10-11%的区间徘徊,这一时期经济增速也相对缓慢。1966年其人均GDP突破美国的11%,启动了高速追赶周期。1966年其经济增速也从上年的5.19%增加到12.7%,随后其人均GDP一路追赶,保持持续上升态势,直到1998年由于受东南亚金融危机影响,其人均GDP占美国之比出现了短期下降,此时其人均GDP已经高达美国的51.78%。金融危机结束后,韩国的GDP增速也再下一个平台,此时韩国人均GDP占美国之比已经突破了60%。

图4 韩国GDP增速与人均GDP变动

数据来源:人均GDP数据来自The Maddison-Project,GDP增速来自世界银行WDI数据库 1950年新加坡人均GDP为美国的23.21%,在整个50年代和60年代前期这一比例没有明显变化,甚至还有所下降,这说明当时新加坡并没有发挥后发优势展开追赶型增长。1966年新加坡GDP增速突破10%,高达10.87%,此后其经济连续8年保持在10%以上的增长速度,其人均GDP占美国之比也从1966年的20.46%迅速上升,1984年这一比例在创下54.36%的历史新高后开始回落,回落三年后又开始增长,其GDP增速也在1987年重新出现了10%以上的增速。新加坡的追赶型增长的起点是其人均GDP在美国20%左右时,其后一路追赶增长,其增速并没有明显的中枢转换。

图5 新加坡GDP增速与人均GDP变动

数据来源:人均GDP数据来自The Maddison-Project,GDP增速来自世界银行WDI数据库 1949年新中国成立后到1978年改革开放,我国经济实现了较快增长,但由于人口增速也很快,人均GDP与美国之比长期稳定在5%左右的水平,并没有出现对美国的快速赶超。1978年我国人均GDP为美国的5.32%,此后这一比例开始保持连续上升态势,到2010年已经高达26.43%。这一时期,我国GDP也保持了高速增长,年均增速达到9.8%。这个追赶过程和上述两组国家的发展历程有相似性。

图6 中国GDP增速与人均GDP变动

数据来源:人均GDP数据来自The Maddison-Project,GDP增速来自世界银行WDI数据库 通过以上国家的数据分析,我们可以得出几个结论: 第一,后发优势在落后国家是存在的。上述国家在人均GDP远落后于美国的情况下均出现了经济的高速增长,其人均GDP快速追赶美国,这一过程与后发优势论的描述大体一致。 第二,各国启动高增长追赶周期时人均GDP与美国的差距水平各异。日本、德国、韩国、新加坡、中国分别在人均GDP为美国的20%、40%、11%、20%、5%时出现了高增长。而各国在追赶型增长时期的表现也基本上吻合越落后赶超越快的假设。 第三,随着人均GDP日益靠近美国,经济增速也有所回落。德国、日本、韩国均在人均GDP为美国的63-64%左右结束了高增长的追赶。新加坡则在人均GDP为美国的54%左右时出现了增长速度的短期下滑。这倒也符合经济学家提出的“收敛假说”,即随着一个经济体的人均收入水平不断接近先进国家,该经济体的增长速度必然会在某个时间段开始下降。到底接近到什么程度?Barry Eichengreen, Donghyun Park和Kwanho Shin(2011)曾用40个经济体的数据进行了研究,他们发现,样本经济体GDP减速发生的最大概率出现在人均收入是美国的大约60%(按2005年的国际价格计算)的时候,而且之后GDP增长率平均下降不超过2个百分点。 就中国而言,2010年人均GDP为美国的26.34%,与日本、新加坡追赶型高增长周期的起点差不多,在这一水平上,日本实现了从1956-1973年间持续14年的9.2%的年均增速,新加坡实现了从1969-2007年28年间年均10.67%的高增长,韩国实现了1983-2000年17年间年均8.14%的高增长。从以上国家的经验看,我们认为中国经济在当前水平上保持10-15年左右的中高速增长并非难事。 我们再换一个角度测算,以2010年中国人均GDP为美国的26%作为起点,如果我们接受各国发展中出现的人均GDP为美国60%为经济增长减速门槛的话,中国达到这一减速门槛还有多少年。假设中国人均GDP保持7%的年均增速,美国保持3%的年均增速,在不考虑人民币汇率变化的情况下,从2010年算起需要21年中国人均GDP才能达到美国的60%。这意味着中国还可以保持21年的远超美国增速的中高速增长。 表1 中国不同情境下达到减速门槛所需年份| 中国增速 | 美国增速 | 2010年人均GDP与美国之比 | 目标比例 | 实现目标所需年份 |

| 7% | 3% | 26% | 60% | 21 |

| 50% | 16 | |||

| 7% | 2% | 26% | 60% | 17 |

| 50% | 13 |

| 2000 | 2005 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |

| 中国 | 724325746 | 758612921 | 774172295 | 782422530 | 787632272 | 793307655 |

| 印度 | 405190192 | 464498005 | 466390538 | 469805046 | 472125599 | 481235954 |

| 欧盟 | 228607000 | 236541600 | 244117281 | 244799439 | 245609774 | 246088235 |

| 美国 | 147134193 | 152676462 | 157464257 | 157635584 | 158786582 | 159144632 |

| 印度尼西亚 | 97648031 | 106377062 | 114503985 | 116379606 | 118378606 | 120289413 |

| 巴西 | 83788912 | 94648118 | 101813317 | 103193816 | 104745358 | 106169639 |

| 世界 | 2766393750 | 3011559024 | 3184092798 | 3226462921 | 3267764205 | 3314852272 |

| 中国占比 | 26.18% | 25.19% | 24.31% | 24.25% | 24.10% | 23.93% |

| 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | ||

| 中国 | 上位数 | 1006573 | 1006097 | 1017738 | 1006826 |

| 下位数 | 999625 | 994616 | 976121 | 936281 | |

| 印度 | 上位数 | 911377 | 963414 | 1012429 | 1073928 |

| 下位数 | 903734 | 950227 | 989621 | 1009937 |

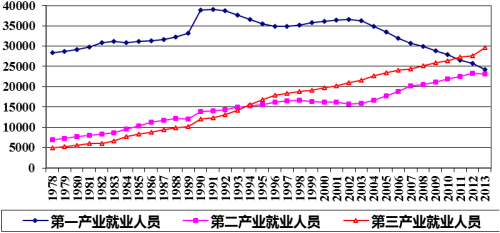

图7 我国按三次产业分就业人员数

数据来源:国家统计局

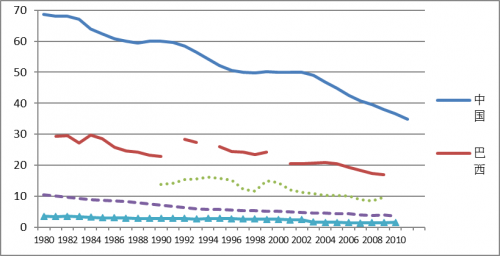

图8 农业就业人员比重(%)

数据来源:世界银行:World Development Indicators。 (2)人口质量红利 所谓人口质量红利是随着人口质量提升,高素质的人口将因其知识、技术、经验等积累推动全要素生产率提升,从而推动经济增长。如果说人口数量红利给经济带来的是外延式扩张,那么人口质量红利给经济带来的将是内涵式增长;人口数量红利推动了中国经济规模速度型粗放增长,人口质量红利将推动中国经济质量效率型集约增长。人口数量红利因其巨大人口规模和年轻的人口结构贡献了低成本、高储蓄、高投资,实现了经济要素驱动和投资驱动型高增长,人口质量红利则可能因人口的知识、技术、经验而实现创新驱动型增长。如果人口数量红利主要从规模和年龄结构来衡量,那么人口质量红利则可以从其教育程度、技术水平等角度去衡量。也正是从这些角度看,我们认为中国正在进入人口质量红利周期。 第一,研发人员总量迅速增加,跃居世界第一。根据科技部的统计,2007年我国研发人员为173.6万人年[7],2013年增加到353.3万人年,年均增长12.57%,远高于GDP增速。不仅如此,每万就业人员中研发人员也从2007年的23.1人年增加到45.9人年,接近翻番。 表4 全国研发人员总量(2007~2013)| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |

| 研发人员(万人年) | 173.6 | 196.5 | 229.1 | 255.4 | 288.3 | 324.7 | 353.3 |

| 每万就业人员中研发人员(人年) | 23.1 | 26.0 | 30.2 | 33.6 | 37.7 | 42.3 | 45.9 |

| 1996 | 2000 | 2005 | 2010 | 2011 | 2012 | |

| 中国 | 804000 | 922131 | 1364799 | 2553829 | 2882903 | 3246840 |

| 德国 | 453679 | 484734 | 475278 | 548526 | 574701 | 579200 |

| 法国 | 320805 | 327466 | 349681 | 397756 | 402318 | .. |

| 日本 | 891783 | 896847 | 896855 | 877928 | 869825 | .. |

| 俄罗斯 | 1113244 | 1007257 | 919716 | 839992 | 839183 | 828401 |

| 英国 | 271580 | 288599 | 324917 | 350766 | 356258 | 358045 |

| 印度 | 357172 | 318443 | 391149 | 441126 | .. | .. |

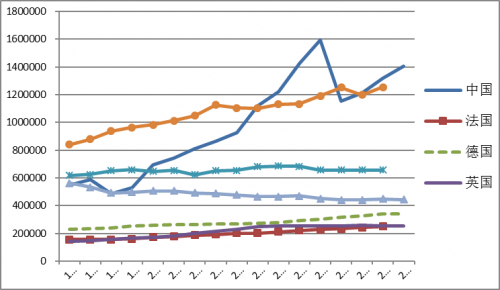

图9 各国研究人员总量变动(人年)

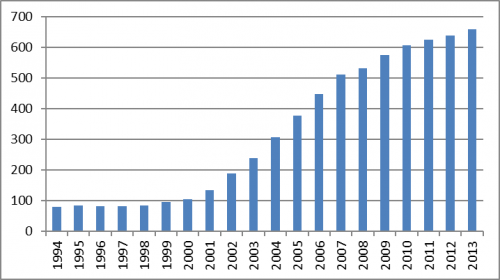

数据来源:United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 第二,中国教育体系供给着全球规模最大的高质量人才。我国当前不仅拥有全球规模最大的研发人员队伍,而且还有全世界培养规模最大的高等教育体系,这一体系可以为经济发展供给源源不断的高质量人才。2014年我国高校毕业生预计总人数达到727万人,再创历史新高。而在20年前,1994年当年普通高等学校毕(结)业生仅为80.5万人,仅这20年时间,中国教育体系就为社会供给了7183万受高等教育人口。而按照2010年人口普查数据,我国每10万人中受大专及以上教育人口数为8930人,如此可大致匡算我国当年受大专及以上教育人口总量高达1.1963亿人。如果再加上2010年以来的高等学校毕业人数,2014年受高等教育人口总量将高达1.4亿人(估计数),这样一个数量庞大的高素质人口全球绝无仅有,将成为经济社会发展的强大支撑。

图10 普通高等学校毕(结)业生人数(万人)

数据来源:国家统计局 在我国受高等教育人口中,理工科毕业生比例很高,可以为技术创新提供源源不断的研发人员。2013年,本科毕业生中理工科毕业生总量为130.76万人,占比40.87%;研究生中理工科毕业生22.64万人,占比44.08%。从国际比较看,2010年全球大学理工科毕业生总量为550万人,其中中国达到129万人,美国为52.5万人,印度46万人,日本32万人,德国13万人,韩国12.4万人,英国11.8万人,中国优势非常明显。[9] 第三,每年大量海外人才回流也扩大了高素质人才队伍。改革开放以后,我国出现了一个出国留学潮,大量优秀人才出国留学,很多学成后选择了继续留在国外。近些年来,这一局面正在改观。如果我们用当年学成归国人员和出国留学人员之比来衡量留学归国比例的话,这一比例已经从2007年的30.56%上升到2013年的85.51%。2007年,4.4万名留学生回到国内,2013年当年有35.4万名留学生回到国内。这些人员基本都在国外接受了高等教育,他们回国充实了我国人才队伍,提升了人口质量红利。 表6 出国留学人员和学成归国人员 单位:万人| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |

| 出国留学人员(1) | 14.4 | 18.0 | 22.9 | 28.5 | 34.0 | 40.0 | 41.4 |

| 学成归国人员(2) | 4.4 | 6.9 | 10.8 | 13.5 | 18.6 | 27.3 | 35.4 |

| (2)/(1) | 30.56% | 38.33% | 47.16% | 47.37% | 54.71% | 68.25% | 85.51% |

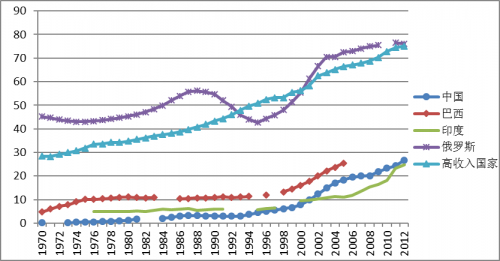

图11 高等教育入学率(%)

数据来源:世界银行:World Development Indicators。 另外,从研发人员的密度来看,我国差距也是明显的。2012年,我国每百万人中研究人员为1020人年,大体上是发达经济体的1/4左右。比印度则大大领先。每一千就业人员中拥有研究人员1.83人年,也远落后于发达国家。 表7 研究人员密度比较(2012) 单位:人年| 每百万人中研究人员数 | 每千就业人员中研究人员数 | |

| 中国 | 1 020 | 1.83 |

| 德国 | 3 918 | 8.44 |

| 法国 | 4 139(2011) | 9.44(2011) |

| 日本 | 5 158(2011) | 10.54(2011) |

| 俄罗斯 | 3 096 | 6.1 |

| 英国 | 4 024 | 8.56 |

| 印度 | 160(2010) | 0.43(2010) |

| 美国 | 3 979(2011) | 8.65(2011) |

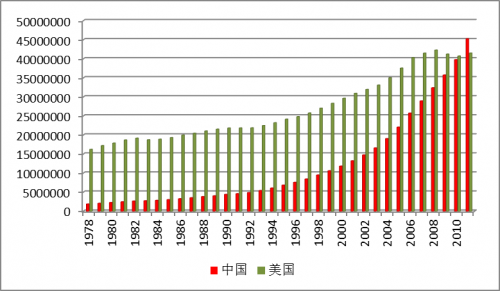

图12 中美资本存量比较

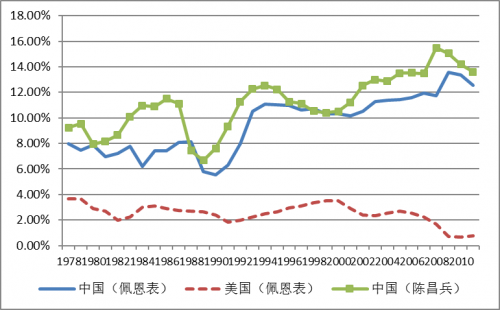

数据来源:佩恩表。单位:百万美元 资本存量的快速增长成为中国经济30多年来高速增长的主要原因。如下图所示,出于数据验证的需要,我们在图中除了列出按佩恩表数据计算的中美两国资本存量增速外,还提供了按国内学者陈昌兵估算的资本存量计算出来的增长速度。从图中可以看出,虽然陈昌兵估算的资本存量和佩恩表计算的资本存量有很大差别,但两者增速基本保持同样的走势。我国资本存量增速远高于美国,这也部分解释了我国经济增速远高于美国的原因。

图13 中美资本存量增速比较

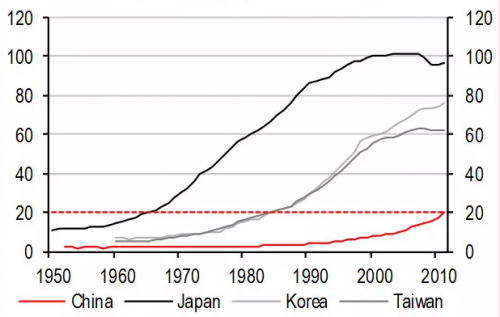

数据来源:佩恩表。陈昌兵:《可变折旧率估算及资本存量测算》,《经济研究》,2014年12期。 改革开放以来,我国资本存量增速保持了震荡上行的基本态势,新世纪以后更是一路走高,无论是佩恩表还是陈昌兵的计算,资本存量增速高点都出现在2009年,2009年后,这一增速有所下行。从未来看,随着规模不断增大,资本存量要继续保持高速增长有所困难,但资本存量增长空间仍然存在,中高速增长仍然可能。如下图所示,我国虽然资本存量总量规模大,但平均规模仍然很小,2011年我国每个劳动力拥有的资本存量仅大体相当于美国的20%,相当于日本1960年代和韩国、台湾1980年代的水平,而那个时期,日本、韩国、台湾均还处在高速增长期。

图14 劳(劳动力)均资本存量相当于美国的比例(%)

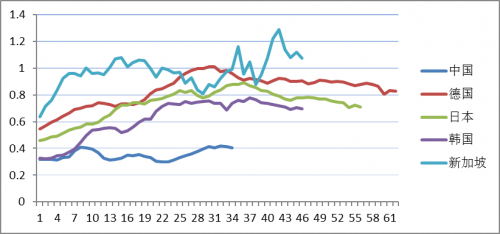

数据来源:屈宏斌:《中国“追赶型增长”仍俱潜力系列报告之一》。 3、生产率 生产率的提高也是经济增长的一个重要来源,尤其是我国提出转变经济发展方式就是要促进经济增长由主要依靠物质投入,向主要依靠科技进步、劳动者素质提高、管理创新等转变。在经济学上,一般通过全要素生产率来衡量非物质投入带来的经济增长。全要素生产率,作为产出增长率扣除各要素投入增长率的产出效益后的余值,实质上是要素投入所不能解释的部分,经常被用来衡量技术进步、能力改善等对经济增长的贡献。 佩恩表计算了全球各国1950年以来的全要素生产率相当于美国的水平。我们选择了德国、日本、韩国、新加坡和中国来做一国际比较。五个国家分别以其二战以后出现的高增长周期的起点作为起始年份,即德国1950年、日本1956年、韩国1966年、新加坡1966年和中国1978年,其结果如下图。从图中可以看到,无论是德国、日本等大国经济体还是韩国、新加坡等亚洲新兴工业化国家,在追赶增长的过程中均出现了全要素生产率向美国的靠拢,四个国家全要素生产率相当于美国的的比例均明显上升,持续了大致30年左右的时间。新加坡上升的时间较短,大体15年左右,但是其在下降一段时间后又转而上升,甚至在一段时间内超过美国。1978年,我国全要素生产率相当于美国的31.6%,随后上升到1985年的40.71%,此后保持下降态势,直到90年代才出现新一轮上升周期,到2011年,我国全要素生产率相当于美国的40.66%。以上可知,全要素生产率追赶先进国家基本是这些国家的共同特征,但中国在过去30多年的高增长周期中这一追赶趋势并不明显,这一方面说明中国过去的高增长在很大程度上是要素投入的,另一方面也说明中国未来全要素生产率的追赶空间巨大。我国现在全要素生产率与美国的比例落后于德国、日本、新加坡高增长周期启动时的数据,相当于韩国高增长周期启动后6年左右的数据。

图15 全要素生产率与美国之比

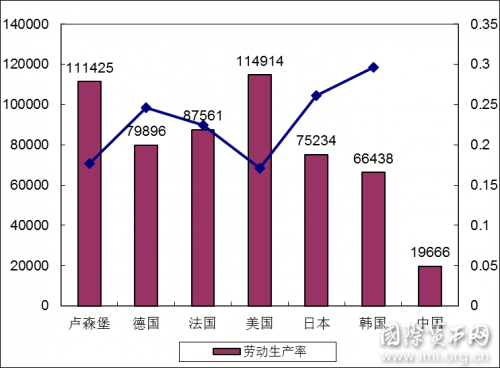

注:数据中的1分别代表德国1950年、日本1956年、韩国1966年、新加坡1966年和中国1978年,终年数据为2013年的数据。 数据来源:佩恩表 目前所有全要素生产率的测算都是学者们的计算结果,而学者们的计算由于方法和采用的数据差异,结果也有差异。虽然上述研究得出的趋势基本一致,但无法准确描述未来的增长空间。在此我们替代性采用了劳动生产率来管窥生产率改进拓展的经济增长空间。[10] 劳动生产率反映了一定时期内劳动者创造使用价值的能力,劳动生产率越高,意味着劳动者一定时间内创造的价值越大,某种程度上也意味着劳动者的质量越高。改革开放以来,我国劳动生产率得到了极大改善,但与发达国家相比,差距仍然很大。根据世界大型企业联合会(The Conference Board)提供的数据,2013年,中国劳动生产率为19666美元,仅相当于韩国的29.6%,日本的26.14%,德国的24.61%和美国的17.11%。如果我们通过劳动者素质提升,技术装备引进等手段提升劳动生产率,即使仅仅把劳动生产率提高到韩国的水平,在其他条件不变的情况下,我国GDP规模在现有基础上扩张3倍多。如果能够追赶到跟美国同样的劳动生产率,那么GDP可以扩大6倍左右。

图16 各国劳动生产率比较

数据来源: The Conference Board Total Economy Database™,January 2014, http://www.conference-board.org/data/economydatabase/ 以上证明了我国生产率改进空间很大,这一方面意味着我国完全可以实现经济增长从粗放型和集约型转型,另一方面意味着我国未来可以通过生产率改进继续实现经济稳定增长。 以上我们从两个角度论证了中国经济增长潜力仍然巨大,我们有足够的空间来保障实现较长一段时期的中高速增长。从要素结构来看,中国经济结构走向中高端也是大有可为的,因为我们有人力资本优势,有全要素生产率提高的巨大潜力。因此,对未来的经济前景大可不必悲观。短期确实让人焦虑,但中长期则可以乐观。多用全球视野来看待未来的中国,时间仍然在中国这一边。正式列入十八届五中全会的“保持战略定力”颇有深意。 [1] [1] 本文为中央党校重大委托课题“中国经济新常态研究”的阶段成果,文责自负。 [2] Gerschenkron A.,Economic Backwardness in Historical Perspective,Cambridge,Harbard University Press,1962 [3] 林毅夫:《后发优势与后发劣势——与杨小凯教授商榷》,《经济学(季刊)》,2003年7月第2卷第4期。 [4]林毅夫:《为什么我说中国经济8%增速能维持20年》,http://finance.sina.com.cn/zl/china/20141025/235420642047.shtml [5] The Maddison-Project, http://www.ggdc.net/maddison/maddison-project/home.htm, 2013 version。这里的人均GDP以1990年国际GK美元不变价格来计算。 [6] Abramovitz M.,Thinking about Growth, Cambridge University Press,1989. [7]人年是国际科技统计中专门用于国际比较统计的一个数量,1人年相当于1个研发人员全职工作1年。 [8] 陈劲主编:《国家创新蓝皮书:中国创新发展报告(2014)》,中国社会科学文献出版社,2014。 [9] 参见许元荣:《从人口数量红利到人口质量红利,中国开启新“人口红利”时期》,一财研究院报告。 [10] 全要素生产率指的是全部产出与全部要素的综合之比,而劳动生产率只是产出与劳动的比,前者的含义和内涵要比后者大得多,严格意义上后者无法替代前者。分享到:

扩展阅读

专家工作室EXPERTS

热门视点VIEWS

文章标签TAGS