AAAT

陆磊:流动性、一般均衡与金融稳定的“不可能三角”

时间:2016年05月26日 作者:Lu Lei

导读:

2.从杠杆率到流动性

如果我们的目光从单个机构转向整个金融系统,就必然需要从更基础的层面上探究金融系统周期性演变的原因。理论研究的一个基本共识是,杠杆率随时间演变构成了金融周期。那么随之而来的新问题是,什么决定了杠杆率?答案是,流动性的集聚与消散决定了各个金融市场和整个金融体系的杠杆率水平。进一步的问题是,什么决定了流动性集聚与消散的稳定性?答案是“预期”或者“信任”,早期研究已经充分认识到了这一核心要义。恰如Thornton(1802)的总结,流动性囤积和挤兑与信任(trust)高度相关,Thornton写道:“不信任引致货币流通速度下降,当达到某个临界点—支付需求极度膨胀,人们发现货币更为珍贵,流动性囤积随之发生。更致命的是,此时只要有一家银行倒闭,除非有更多货币进入流通,则往往会形成全局性挤兑”。Bagehot(1873)反思了信任对流动性危机的影响,每一次系统性危机可能由不同的外生冲击引致,但结局是一样的———信任缺失和瞬时货币饥渴,所以唯一解决之道也是一致的,必须要有足额货币储备。鉴于早期术语“信任”或当代术语“预期”的变化必然引致的流动性需求变化,造就了以加杠杆-去杠杆为特征的金融周期,并由此引致繁荣和危机,这就从根本上使流动性管理(在Bagehot那里称为货币储备)成为系统性风险控制和危机应对的总阀门。近期的研究也证明了这一逻辑。Goodhart et al.(2009)通过构建一个房地产市场危机模型来研究流动性管理是否可以控制杠杆率周期,这一模型中包括抵押品、流动性以及银行部门,结论是:流动性管理可以改变违约率,以对杠杆率形成约束,由此可以控制金融周期。Angeloni and Faia(2009)的研究证明,流动性管理应包括温和的反周期资本比率要求,以及对资产价格、通货膨胀或杠杆率做出反应的货币政策规则。Kannan et al.(2009)所构建的以不动产波动为基础的动态一般均衡模型发现,若流动性管理对资产价格泡沫或信贷快速扩张做出强有力的反应,将有助于逆周期调节金融加速器。

(二)通货膨胀目标与宏观审慎目标

根据经典货币主义理论关于“通货膨胀无论何时何地都是一个货币现象”的论断,流动性管理作为实现通货膨胀目标的政策工具,构成了中央银行政策职能的基本框架:而根据宏观审慎管理新学说,流动性管理也决定了金融体系稳定性。这就势必引发理论争议—既然流动性同时影响通货膨胀和金融稳定,那么政策上应该如何处理两者的对立统一关系呢?

全球危机爆发前,关于流动性管理作为宏观货币调控工具的主流认知是:中央银行及其流动性工具应以稳定通货膨胀为首要目标(Taylor,1993)、反对将资产价格和金融稳定纳入货币政策目标体系(Bernanke and Gertler,2001),以及只要以通货膨胀目标为主就已经足以兼顾金融稳定(Issing,2003:Schioppa,2003)等。但2008年金融危机的爆发,使“物价稳定能够兼顾金融稳定”的观点遭到强烈质疑。Trichet(2009)认为,正是由于中央银行仅致力于稳定物价,导致经济中物价上涨的压力从实体部门转移至虚拟领域,使部分国家的资产价格泡沫在物价相对稳定时频繁发生,Trichet(2009)将这种情况称为“央行信誉悖论”(paradox of central bank credibility)。也有一些折衷的研究,如Beau et al.(2011)构建了一个动态随机一般均衡模型,并利用美国和欧元区1985-2010年数据,就货币对通货膨胀和信贷周期的影响进行了分析,证明兼顾价格稳定和金融稳定的流动性政策组合,可能成为维护金融稳定的最优方案。实际上,争论的核心在于原本属于微观经济学范畴的金融业资产-负债,是否可以作为主流宏观经济变量,这决定了宏观调控者—中央银行的目标范围是否应该扩大到金融稳定。Kohn(2009)作了相关尝试,将金融机构的资产负债表、资产价格以及金融机构的媒介作用等因素都纳入宏观经济模型。

(三)事前控制还是事后救助

中央银行作为流动性管理者拥有一项“利器”—最后贷款人(LLR)工具。20世纪50年代以来,金融不稳定主要由资产价格泡沫引起,但多数学者反对将资产价格纳入中央银行货币政策目标体系,认为在资产价格泡沫破灭后再进行救助即可,这就是“事后救助论”的主要观点(Bernanke and Gertler,2001),认为即使中央银行不对资产价格泡沫进行反应,只要“事后救助”及时依然能对泡沫破灭所导致的损失进行控制。但“事后救助论”的观点在金融危机爆发后遭到了普遍质疑,主要认识是,是否可以通过事前控制代替危机所带来的痛苦?张晓慧(2009)认为,“事后救助论”是一种非对称性的政策,这种政策有可能助长市场参与者的道德风险,导致投资者产生中央银行会为失败买单的预期,从而助长投机行为。Borio and Lowe(2002)、White(2009)提出“事前反应说”,认为中央银行应当“逆向操作”,在资产价格泡沫开始形成时就提高利率进行控制。在操作上,一些研究在宏观审慎框架中加入了逆周期动态资本监管因素,如提高资本缓冲标准、纠正资本总量或或有资本要求(Gauthier et al.,2010;Repullo and Saurina,2011;Hanson et al.,2010;McDonald,2010),另一些研究强调对金融机构杠杆率的事前监管(Reinhart and Rogoff,2009),有的提出应该实施流动性标准规定(Perotti and Suarez,2010)或前瞻性贷款损失拨备等,主要目的是要求金融机构在经济繁荣时期持有相对于经济萧条时期更高比例的资本。这些政策不仅属于宏观审慎框架的“逆周期”政策,同时也符合学者们关于货币政策“事前反应说”的政策主张,弥补了货币政策“事后救助论”的固有缺陷。

(四)货币政策与宏观审慎责任主体的争论

关于宏观审慎和货币政策实施主体争论的实质是,中央银行实施货币政策职能是否应与宏观审慎管理职能在机构上彼此分离。一种观点是中央银行应坚守货币政策操作。Agur and Demertzis(2009)认为,中央银行的逆周期操作会加剧经济波动,因此反对中央银行实施宏观审慎管理。Jeannine et al.(2012)认为存在二元目标冲突,宏观审慎可能削弱货币政策。逆周期缓冲工具可以遏制经济繁荣时期金融机构过度的风险承担行为,从而影响社会信贷供给,能在一定程度上熨平经济周期波动:然而部分货币政策正是通过引起资产价格变动来管理经济的,波动未必是坏事,因而逆周期资本缓冲工具的使用可能会削弱货币政策的效力。一些研究认为,应建立独立的机构负责宏观审慎,宏观审慎职责和权力集中在单一机构会导致利益冲突,因此应有独立的机构来协调中央银行、监管机构和金融机构等共同执行宏观审慎管理政策,以应对系统性风险。

另一种更为主流的观点认为,中央银行应履行宏观审慎管理职责。由于中央银行在应对金融稳定时具有行动和信息上的优势,同时中央银行独具最后贷款人职能,因此中央银行应当具有宏观审慎管理的实施权(Blinder,2010)。Aglietta and Scialom(2009)、Blanchard et al.(2010)认为,由中央银行承担宏观审慎管理职责是由于其具有如下几点优势:一是中央银行具有监测宏观经济运行的优势,有利于其成为宏观审慎管理的执行者:二是中央银行承担宏观审慎管理职责,可以避免在金融危机期间由于不同金融监管主体之间协调困难而导致的一系列问题:三是货币政策可以对金融机构的杠杆率和风险偏好产生一定的影响。Weber(2010)也认为,中央银行具有宏观经济信息的收集和判断能力,并且宏观审慎管理决策正是在对上述信息正确判断的基础上做出的,因此中央银行在实施宏观审慎管理政策时具有信息上的优势。

从理念革命到制度变革面临鸿沟。实际上,当流动性管理超越通货膨胀范畴,一般均衡理论将取代局部均衡,中央银行利率、汇率和货币供应量将同时决定物价稳定和金融系统稳定。货币,因之从决定通货膨胀的单一方程,走向一个更为广义的联立方程组,而流动性管理以及一系列资产价格决定就是这个方程组的解。经济理论界的争论表明,流动性管理从狭义目标转向广义目标,是从理念革命向实质性变革迈出的重要一步,但在实际操作上,我们面临着巨大的鸿沟和惊险的跳跃。

三.金融稳定的“不可能三角”:金融系统稳定、金融创新和零道德风险

从制度设计和制度变迁角度看,如何在稳定与效率间求得平衡,构建一个基本稳健且自负盈亏的金融体系,一直以来都是金融制度尤其是金融稳定制度变迁的核心命题—只要存在金融体系的内在创新需求,则必然为金融体系注入了新的不稳定性。不稳定性积累到一定程度,势必引发金融危机。在金融危机面前,中央银行面临“救”与“不救”两种选择。不救助,则金融不稳定:救助则刚性兑付。一个经验性命题是,金融体系始终面临“不可能三角形”(Impossible Trinity),即一个国家的货币当局必须在金融系统稳定、金融创新和零道德风险间选择两项,而不可能三者兼得。

(一)理论假说:金融的跨期交易决定了不可能三角的永恒存在性

金融的跨期交易性质决定了预期的永恒存在性,预期决定了乐观与悲观在金融资产持有和交易中的不稳定性。简而言之,一切金融交易都在博取未来。这一前提假说的存在性决定了货币当局必然面临某种不可能三角。该三角具有以下三种组合。

组合一:金融系统稳定和零道德风险,实际上排除了金融创新空间,即必须实行严格的行业管制。在该政策组合下,无论金融业发生怎样的风险,中央银行不予救助,但金融风险就有极强的外溢性。为确保金融稳定以屏蔽投资者和存款人不受外溢性影响,则必须实行最严格的行业准入限定和业务规制,即“金融压抑”。

组合二:金融系统稳定和金融创新,实际上排除了零道德风险,即允许创新必须承担金融不稳定的风险,当风险演化为危机时,为确保稳定必须实施救助,则自然形成中央银行货币政策不能独立于金融监管、金融机构不能对自身风险行为负全责的“刚性兑付”现象。消除金融压抑并确保金融系统稳定的代价是最后贷款人的担保。

组合三:金融创新和零道德风险,实际上排除了货币当局对任何金融不稳定的支付行为,即实行最严格的金融交易买卖双方自担风险的制度安排,势必要求对金融不稳定的承受力。这一组合的“可置信”程度取决于政策当局在多大程度上容忍金融不稳定。

(二)中国的经验证据:不可能三角的两次权衡

第一次权衡起于1998年,讫于2003年。形成了人民银行、银监会、证监会、保监会构成的“一行三会”体制,其中最主要的理论主线在于:第一,为确保金融体系稳定性,在以银行为主导的金融体系下,通过剥离银行的非商业银行业务实现分业经营,辅之以货币、银行、证券、保险分业监管,是确保风险隔离的主要方法论依据:第二,为防范流动性管理者的“父爱主义”道德风险,货币政策与金融监管之间应有隔离墙。其实际上采取的是第一组合,当然,分业经营实际上选择了金融压抑。

第二次权衡是2014-2015年的金融风险。一是金融创新引致系统性风险。习近平总书记在十八届五中全会上指出,现代金融发展呈现出机构种类多、综合经营规模大、产品结构复杂、交易频率高、跨境流动快、风险传递快、影响范围广等特点。如2015年股票市场场外配资和强制平仓所形成的流动性快速积累与瞬间消散。内外因叠加,互联网金融和地下金融风险在当前呈燎原之势,在今后仍将此起彼伏。二是零道德风险,货币政策严格独立于金融救助。其实际上采取的第三组合,金融的现实和潜在不稳定性成为必须支付的代价。

四.系统稳定性和流动性管理:完善中央银行金融稳定制度体系的出发点与归宿

近年来,随着我国经济发展进入新常态,经济增长从高速转向中高速,供给侧结构性改革压力加大,金融体系潜在风险不断加大,资本市场和外汇市场波动加剧,银行体系不良贷款持续“双升”,互联网金融和非法集资风险加剧。面对金融稳定的“不可能三角”,如果金融稳定是必选项,如果依托信息技术发展的金融创新是不可阻挡的潮流,那么在新的政策组合中只能选择金融稳定和金融创新,为此必须支付货币政策不完全独立于金融救助的非零道德风险。

(一)认识论:系统性危机的周期律

全球性金融危机具有历史周期律。各国通例是,只要有经济周期必有滞后性金融周期,资产负债表危机具有必然性。在美国,20年金融周期似不可避免。1988年房地产泡沫和杠杆融资引发储贷协会危机,据FDIC统计,到1994年共3000家存款类金融机构倒闭(而1934-1980年仅有234家),总损失1600亿美元。同样因资产泡沫和高杠杆,2010年美国存款类金融机构总资产比2008年下降7642.2亿美元。日本和韩国先后经历了制造业繁荣、汇率升值、资产泡沫化和崩溃过程,其间还伴随着“僵尸企业拖累僵尸银行”现象,即东亚国家依靠政府对银行不公开担保确保净资产为零以下的银行保持不死不活的运行。可以总结的规律是:随经济繁荣与衰退,政府、企业、居民和金融业资产负债表经历正常膨胀、反常膨胀和收缩的周期性波动,即理性繁荣、非理性繁荣到崩溃。

与美国类似,我国也存在20年周期,但具有更强的隐蔽性—在1996年,体现为企业间三角债和银行业隐性不良资产:在2015-2016年,体现为股市债市波动、互联网金融信用违约与银行业不良资产上行。金融治理体系和治理能力滞后于金融创新和金融结构调整具有客观必然性。从2010年迭次兴起的影子银行、伞形信托、场外配资、互联网金融,也充分表明我国金融稳定机制落后于现代金融市场发展,监管当局的信息量、信息处理能力、判断水平和应对速度既低于市场创新主体。

(二)方法论:流动性管理的第一性

立足危机防控完善金融稳定体制机制,必须遵循以下方法论:一是按照抓大放小原则,尽早识别并预防系统性危机。二是按照损失可控原则,在危机发生后实现尽早救助和损失隔离。操作性结论是,在金融稳定制度框架中引入宏观审慎的视角和方法,并明确流动性管理作为核心工具的重要作用。

2009年5月,美国国会组建的“美国金融与经济危机起因调查委员会”,发布了《金融危机调查报告》,深刻反思金融危机,主要结论如下:在管理上,金融规制与监管失败是国家金融稳定的破坏源:在主体上,系统重要性金融机构风险管理缺陷是危机的重要原因:在金融行为上,过度借贷、高风险投资和透明度缺失将金融体系推向危机:在处置上,政府危机应对准备不足、管控政策前后不一致增加了金融市场的不稳定性和恐慌。

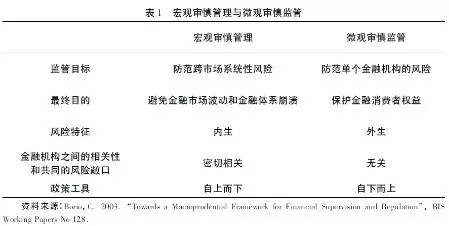

国际金融危机表明:立足于单个金融机构稳健性的微观审慎监管是危机管控的必要不充分条件,必须改革中央银行目标范式—从通货膨胀单一目标管理转向广义价格目标,从货币供应量转向对金融体系流动性管理,“逆周期”流动性供给同时决定了通货膨胀和事前泡沫与事后救助。从1988年美国储贷协会危机后巴塞尔委员会发布《资本协议》,到1997年亚洲金融危机后发布《有效银行监管的核心原则》,都没有阻止2008年危机在美国和欧洲迭次爆发。在美国,危机前夕的2006年,金融部门利润占全部企业利润的27%,而1990年仅为15%。高盈利掩盖了系统性危机,无法为单个机构财务报表所反映,加剧了从盲目扩张和崩溃的“顺周期”操作。欧洲的教训在于:原本以为无风险的金融资产(即国债)可能崩溃。危机中希腊的10年期国债收益率竟然高达39%,引致其他金融资产崩溃,股指暴跌73.4%。微观审慎监管的顺周期性和对础性金融资产的零风险迷信引致系统性金融危机。在危机处置上,美欧殊途同归:在短期,都以中央银行零利率、定向救助及量化宽松(QE)稳定金融体系:在长期,则主要通过重塑以中央银行为核心,以逆周期、系统性稳定为主要内容的宏观审慎管理框架构建。

(三)完善金融稳定制度体系的三条定律

尽管存在诸多争议,仍然可以明确一些符合金融业发展规律、信息技术发展前沿、全球金融监管改革要义和我国国情的定律性认识,有助于我们在事前降低危机发生概率,在事后控制危机冲击破坏性。

定律一:流动性管理是宏观审慎制度的唯一抓手。一是逆周期流动性监测和管理有助于向金融体系注入预防泡沫化和高杠杆疫苗,通过影响投资者的资产回报预期,改变其羊群行为,降低危机发生概率。二是基础性金融资产价格—利率和汇率—管理是调整预期,进而调控理财、互联网金融和影子银行等各类衍生性投融资行为的釜底抽薪之道。三是依托系统重要性金融机构和金融控股公司监管的宏观审慎管理有助于实现抓大放小,在危机冲击发生时不出大乱子。

定律二:支付体系是识别与遏制泡沫的唯一抓手。在区块链、互联网和金融高频交易时代,以往的针对业务单一稳定的传统金融机构所实施的依托财务报表和统计,进行常规性非现场检查和现场检查的时代已经终结。瞬时冲击和大面积流动性堆积和消散,在泛亚、e租宝、股票市场场外配资等种种风险事件中成为危机的主要表现形式。实时监管的迫切需求被提上管理能力的改革与创新日程。以信息技术应对信息革命,以实时监测应对瞬息万变的流动性转移,则必须依托支付体系通过实时观察账户间支付往来,通过设置关键性流量参数,帮助管理者形成对泡沫化、非法交易的识别和预警。互联网金融告诉我们,是否具有金融牌照已经不是是否从事金融业务的核心参照系,一连串私募的链接可能演变为事实上的公众融资,非法集资的边界日益模糊。只有改变陈旧的机构监管理念,转向依托其操作行为所折射的功能与行为,通过对账户支付的有效追踪,真正实现对一切重要投融资行为风险无缝隙全覆盖的功能监管。

定律三:构建事前、事中和事后协调统一的金融稳定机制是危机损失管理的唯一抓手。历史教训和各国实践证明,即使实施最完备的金融监管,在危机来临时,中央银行最后贷款人或存款保险机制仍需发挥流动性救助职能。前者维持系统重要性金融机构运转,后者维护中小存款人利益。据此,一方面,以最后贷款人为基本操作方式的救助机制与日常监管统一,方能缩短反应时滞,在实时遏制系统性风险的同时,降低社会恐慌。另一方面,打击金融犯罪、确立包括集体诉讼制度在内的最严格的金融消费者保护机制,方能避免危机衍生为群体事件等次生灾难。

五.结论性评价

随当代信息技术发展和金融创新,货币政策与金融稳定实际上是一个政治经济学问题—在理念上,体现为货币政策是否应该独立于金融稳定:在操作上,体现为是否应该通过货币发行以拯救金融体系。其中必然涉及全社会成本分担和再分配机制。一个值得持续跟踪研究的内容是,随着流动性管理的技术发展和中央银行透明度持续提高,救助所引致的道德风险或许不是一个持续存在的恒定变量,但至少在目前,世界各国仍然不得不面临金融稳定的“不可能三角”。综合以上分析,本文的基本结论如下。第一,若一个经济体以金融稳定为政策目标,则以逆周期调节和防范系统性风险为目标的宏观审慎管理必须依托流动性管理方能收到实效。第二,金融业经营模式和信息技术发展使传统金融调控框架呈现制度性缺陷,中央银行目标应该从狭义价格—即通货膨胀转向广义价格—即更广泛的金融资产价格体系。第三,在现有技术框架下,金融风险决定了危机是一个概率事件,危机救助决定了道德风险是必然事件,金融系统稳定、金融创新和零道德风险是金融稳定的新“不可能三角”。第四,高效率的流动性管理是在事前有效防范系统性风险、在事后有效救助金融崩溃的根本手段,通过流动性对广义价格体系实施有效管理,最终可以同时实现宏观经济调控和宏观审慎管理双重目标。第五,在新业态等金融创新冲击下,基于支付体系的实时流动性管理技术,将逐步取代基于事后统计体系的传统管理手段。(完)

【原文链接】陆磊:流动性、一般均衡与金融稳定的“不可能三角”

2.从杠杆率到流动性

如果我们的目光从单个机构转向整个金融系统,就必然需要从更基础的层面上探究金融系统周期性演变的原因。理论研究的一个基本共识是,杠杆率随时间演变构成了金融周期。那么随之而来的新问题是,什么决定了杠杆率?答案是,流动性的集聚与消散决定了各个金融市场和整个金融体系的杠杆率水平。进一步的问题是,什么决定了流动性集聚与消散的稳定性?答案是“预期”或者“信任”,早期研究已经充分认识到了这一核心要义。恰如Thornton(1802)的总结,流动性囤积和挤兑与信任(trust)高度相关,Thornton写道:“不信任引致货币流通速度下降,当达到某个临界点—支付需求极度膨胀,人们发现货币更为珍贵,流动性囤积随之发生。更致命的是,此时只要有一家银行倒闭,除非有更多货币进入流通,则往往会形成全局性挤兑”。Bagehot(1873)反思了信任对流动性危机的影响,每一次系统性危机可能由不同的外生冲击引致,但结局是一样的———信任缺失和瞬时货币饥渴,所以唯一解决之道也是一致的,必须要有足额货币储备。鉴于早期术语“信任”或当代术语“预期”的变化必然引致的流动性需求变化,造就了以加杠杆-去杠杆为特征的金融周期,并由此引致繁荣和危机,这就从根本上使流动性管理(在Bagehot那里称为货币储备)成为系统性风险控制和危机应对的总阀门。近期的研究也证明了这一逻辑。Goodhart et al.(2009)通过构建一个房地产市场危机模型来研究流动性管理是否可以控制杠杆率周期,这一模型中包括抵押品、流动性以及银行部门,结论是:流动性管理可以改变违约率,以对杠杆率形成约束,由此可以控制金融周期。Angeloni and Faia(2009)的研究证明,流动性管理应包括温和的反周期资本比率要求,以及对资产价格、通货膨胀或杠杆率做出反应的货币政策规则。Kannan et al.(2009)所构建的以不动产波动为基础的动态一般均衡模型发现,若流动性管理对资产价格泡沫或信贷快速扩张做出强有力的反应,将有助于逆周期调节金融加速器。

(二)通货膨胀目标与宏观审慎目标

根据经典货币主义理论关于“通货膨胀无论何时何地都是一个货币现象”的论断,流动性管理作为实现通货膨胀目标的政策工具,构成了中央银行政策职能的基本框架:而根据宏观审慎管理新学说,流动性管理也决定了金融体系稳定性。这就势必引发理论争议—既然流动性同时影响通货膨胀和金融稳定,那么政策上应该如何处理两者的对立统一关系呢?

全球危机爆发前,关于流动性管理作为宏观货币调控工具的主流认知是:中央银行及其流动性工具应以稳定通货膨胀为首要目标(Taylor,1993)、反对将资产价格和金融稳定纳入货币政策目标体系(Bernanke and Gertler,2001),以及只要以通货膨胀目标为主就已经足以兼顾金融稳定(Issing,2003:Schioppa,2003)等。但2008年金融危机的爆发,使“物价稳定能够兼顾金融稳定”的观点遭到强烈质疑。Trichet(2009)认为,正是由于中央银行仅致力于稳定物价,导致经济中物价上涨的压力从实体部门转移至虚拟领域,使部分国家的资产价格泡沫在物价相对稳定时频繁发生,Trichet(2009)将这种情况称为“央行信誉悖论”(paradox of central bank credibility)。也有一些折衷的研究,如Beau et al.(2011)构建了一个动态随机一般均衡模型,并利用美国和欧元区1985-2010年数据,就货币对通货膨胀和信贷周期的影响进行了分析,证明兼顾价格稳定和金融稳定的流动性政策组合,可能成为维护金融稳定的最优方案。实际上,争论的核心在于原本属于微观经济学范畴的金融业资产-负债,是否可以作为主流宏观经济变量,这决定了宏观调控者—中央银行的目标范围是否应该扩大到金融稳定。Kohn(2009)作了相关尝试,将金融机构的资产负债表、资产价格以及金融机构的媒介作用等因素都纳入宏观经济模型。

(三)事前控制还是事后救助

中央银行作为流动性管理者拥有一项“利器”—最后贷款人(LLR)工具。20世纪50年代以来,金融不稳定主要由资产价格泡沫引起,但多数学者反对将资产价格纳入中央银行货币政策目标体系,认为在资产价格泡沫破灭后再进行救助即可,这就是“事后救助论”的主要观点(Bernanke and Gertler,2001),认为即使中央银行不对资产价格泡沫进行反应,只要“事后救助”及时依然能对泡沫破灭所导致的损失进行控制。但“事后救助论”的观点在金融危机爆发后遭到了普遍质疑,主要认识是,是否可以通过事前控制代替危机所带来的痛苦?张晓慧(2009)认为,“事后救助论”是一种非对称性的政策,这种政策有可能助长市场参与者的道德风险,导致投资者产生中央银行会为失败买单的预期,从而助长投机行为。Borio and Lowe(2002)、White(2009)提出“事前反应说”,认为中央银行应当“逆向操作”,在资产价格泡沫开始形成时就提高利率进行控制。在操作上,一些研究在宏观审慎框架中加入了逆周期动态资本监管因素,如提高资本缓冲标准、纠正资本总量或或有资本要求(Gauthier et al.,2010;Repullo and Saurina,2011;Hanson et al.,2010;McDonald,2010),另一些研究强调对金融机构杠杆率的事前监管(Reinhart and Rogoff,2009),有的提出应该实施流动性标准规定(Perotti and Suarez,2010)或前瞻性贷款损失拨备等,主要目的是要求金融机构在经济繁荣时期持有相对于经济萧条时期更高比例的资本。这些政策不仅属于宏观审慎框架的“逆周期”政策,同时也符合学者们关于货币政策“事前反应说”的政策主张,弥补了货币政策“事后救助论”的固有缺陷。

(四)货币政策与宏观审慎责任主体的争论

关于宏观审慎和货币政策实施主体争论的实质是,中央银行实施货币政策职能是否应与宏观审慎管理职能在机构上彼此分离。一种观点是中央银行应坚守货币政策操作。Agur and Demertzis(2009)认为,中央银行的逆周期操作会加剧经济波动,因此反对中央银行实施宏观审慎管理。Jeannine et al.(2012)认为存在二元目标冲突,宏观审慎可能削弱货币政策。逆周期缓冲工具可以遏制经济繁荣时期金融机构过度的风险承担行为,从而影响社会信贷供给,能在一定程度上熨平经济周期波动:然而部分货币政策正是通过引起资产价格变动来管理经济的,波动未必是坏事,因而逆周期资本缓冲工具的使用可能会削弱货币政策的效力。一些研究认为,应建立独立的机构负责宏观审慎,宏观审慎职责和权力集中在单一机构会导致利益冲突,因此应有独立的机构来协调中央银行、监管机构和金融机构等共同执行宏观审慎管理政策,以应对系统性风险。

另一种更为主流的观点认为,中央银行应履行宏观审慎管理职责。由于中央银行在应对金融稳定时具有行动和信息上的优势,同时中央银行独具最后贷款人职能,因此中央银行应当具有宏观审慎管理的实施权(Blinder,2010)。Aglietta and Scialom(2009)、Blanchard et al.(2010)认为,由中央银行承担宏观审慎管理职责是由于其具有如下几点优势:一是中央银行具有监测宏观经济运行的优势,有利于其成为宏观审慎管理的执行者:二是中央银行承担宏观审慎管理职责,可以避免在金融危机期间由于不同金融监管主体之间协调困难而导致的一系列问题:三是货币政策可以对金融机构的杠杆率和风险偏好产生一定的影响。Weber(2010)也认为,中央银行具有宏观经济信息的收集和判断能力,并且宏观审慎管理决策正是在对上述信息正确判断的基础上做出的,因此中央银行在实施宏观审慎管理政策时具有信息上的优势。

从理念革命到制度变革面临鸿沟。实际上,当流动性管理超越通货膨胀范畴,一般均衡理论将取代局部均衡,中央银行利率、汇率和货币供应量将同时决定物价稳定和金融系统稳定。货币,因之从决定通货膨胀的单一方程,走向一个更为广义的联立方程组,而流动性管理以及一系列资产价格决定就是这个方程组的解。经济理论界的争论表明,流动性管理从狭义目标转向广义目标,是从理念革命向实质性变革迈出的重要一步,但在实际操作上,我们面临着巨大的鸿沟和惊险的跳跃。

三.金融稳定的“不可能三角”:金融系统稳定、金融创新和零道德风险

从制度设计和制度变迁角度看,如何在稳定与效率间求得平衡,构建一个基本稳健且自负盈亏的金融体系,一直以来都是金融制度尤其是金融稳定制度变迁的核心命题—只要存在金融体系的内在创新需求,则必然为金融体系注入了新的不稳定性。不稳定性积累到一定程度,势必引发金融危机。在金融危机面前,中央银行面临“救”与“不救”两种选择。不救助,则金融不稳定:救助则刚性兑付。一个经验性命题是,金融体系始终面临“不可能三角形”(Impossible Trinity),即一个国家的货币当局必须在金融系统稳定、金融创新和零道德风险间选择两项,而不可能三者兼得。

(一)理论假说:金融的跨期交易决定了不可能三角的永恒存在性

金融的跨期交易性质决定了预期的永恒存在性,预期决定了乐观与悲观在金融资产持有和交易中的不稳定性。简而言之,一切金融交易都在博取未来。这一前提假说的存在性决定了货币当局必然面临某种不可能三角。该三角具有以下三种组合。

组合一:金融系统稳定和零道德风险,实际上排除了金融创新空间,即必须实行严格的行业管制。在该政策组合下,无论金融业发生怎样的风险,中央银行不予救助,但金融风险就有极强的外溢性。为确保金融稳定以屏蔽投资者和存款人不受外溢性影响,则必须实行最严格的行业准入限定和业务规制,即“金融压抑”。

组合二:金融系统稳定和金融创新,实际上排除了零道德风险,即允许创新必须承担金融不稳定的风险,当风险演化为危机时,为确保稳定必须实施救助,则自然形成中央银行货币政策不能独立于金融监管、金融机构不能对自身风险行为负全责的“刚性兑付”现象。消除金融压抑并确保金融系统稳定的代价是最后贷款人的担保。

组合三:金融创新和零道德风险,实际上排除了货币当局对任何金融不稳定的支付行为,即实行最严格的金融交易买卖双方自担风险的制度安排,势必要求对金融不稳定的承受力。这一组合的“可置信”程度取决于政策当局在多大程度上容忍金融不稳定。

(二)中国的经验证据:不可能三角的两次权衡

第一次权衡起于1998年,讫于2003年。形成了人民银行、银监会、证监会、保监会构成的“一行三会”体制,其中最主要的理论主线在于:第一,为确保金融体系稳定性,在以银行为主导的金融体系下,通过剥离银行的非商业银行业务实现分业经营,辅之以货币、银行、证券、保险分业监管,是确保风险隔离的主要方法论依据:第二,为防范流动性管理者的“父爱主义”道德风险,货币政策与金融监管之间应有隔离墙。其实际上采取的是第一组合,当然,分业经营实际上选择了金融压抑。

第二次权衡是2014-2015年的金融风险。一是金融创新引致系统性风险。习近平总书记在十八届五中全会上指出,现代金融发展呈现出机构种类多、综合经营规模大、产品结构复杂、交易频率高、跨境流动快、风险传递快、影响范围广等特点。如2015年股票市场场外配资和强制平仓所形成的流动性快速积累与瞬间消散。内外因叠加,互联网金融和地下金融风险在当前呈燎原之势,在今后仍将此起彼伏。二是零道德风险,货币政策严格独立于金融救助。其实际上采取的第三组合,金融的现实和潜在不稳定性成为必须支付的代价。

四.系统稳定性和流动性管理:完善中央银行金融稳定制度体系的出发点与归宿

近年来,随着我国经济发展进入新常态,经济增长从高速转向中高速,供给侧结构性改革压力加大,金融体系潜在风险不断加大,资本市场和外汇市场波动加剧,银行体系不良贷款持续“双升”,互联网金融和非法集资风险加剧。面对金融稳定的“不可能三角”,如果金融稳定是必选项,如果依托信息技术发展的金融创新是不可阻挡的潮流,那么在新的政策组合中只能选择金融稳定和金融创新,为此必须支付货币政策不完全独立于金融救助的非零道德风险。

(一)认识论:系统性危机的周期律

全球性金融危机具有历史周期律。各国通例是,只要有经济周期必有滞后性金融周期,资产负债表危机具有必然性。在美国,20年金融周期似不可避免。1988年房地产泡沫和杠杆融资引发储贷协会危机,据FDIC统计,到1994年共3000家存款类金融机构倒闭(而1934-1980年仅有234家),总损失1600亿美元。同样因资产泡沫和高杠杆,2010年美国存款类金融机构总资产比2008年下降7642.2亿美元。日本和韩国先后经历了制造业繁荣、汇率升值、资产泡沫化和崩溃过程,其间还伴随着“僵尸企业拖累僵尸银行”现象,即东亚国家依靠政府对银行不公开担保确保净资产为零以下的银行保持不死不活的运行。可以总结的规律是:随经济繁荣与衰退,政府、企业、居民和金融业资产负债表经历正常膨胀、反常膨胀和收缩的周期性波动,即理性繁荣、非理性繁荣到崩溃。

与美国类似,我国也存在20年周期,但具有更强的隐蔽性—在1996年,体现为企业间三角债和银行业隐性不良资产:在2015-2016年,体现为股市债市波动、互联网金融信用违约与银行业不良资产上行。金融治理体系和治理能力滞后于金融创新和金融结构调整具有客观必然性。从2010年迭次兴起的影子银行、伞形信托、场外配资、互联网金融,也充分表明我国金融稳定机制落后于现代金融市场发展,监管当局的信息量、信息处理能力、判断水平和应对速度既低于市场创新主体。

(二)方法论:流动性管理的第一性

立足危机防控完善金融稳定体制机制,必须遵循以下方法论:一是按照抓大放小原则,尽早识别并预防系统性危机。二是按照损失可控原则,在危机发生后实现尽早救助和损失隔离。操作性结论是,在金融稳定制度框架中引入宏观审慎的视角和方法,并明确流动性管理作为核心工具的重要作用。

2009年5月,美国国会组建的“美国金融与经济危机起因调查委员会”,发布了《金融危机调查报告》,深刻反思金融危机,主要结论如下:在管理上,金融规制与监管失败是国家金融稳定的破坏源:在主体上,系统重要性金融机构风险管理缺陷是危机的重要原因:在金融行为上,过度借贷、高风险投资和透明度缺失将金融体系推向危机:在处置上,政府危机应对准备不足、管控政策前后不一致增加了金融市场的不稳定性和恐慌。

国际金融危机表明:立足于单个金融机构稳健性的微观审慎监管是危机管控的必要不充分条件,必须改革中央银行目标范式—从通货膨胀单一目标管理转向广义价格目标,从货币供应量转向对金融体系流动性管理,“逆周期”流动性供给同时决定了通货膨胀和事前泡沫与事后救助。从1988年美国储贷协会危机后巴塞尔委员会发布《资本协议》,到1997年亚洲金融危机后发布《有效银行监管的核心原则》,都没有阻止2008年危机在美国和欧洲迭次爆发。在美国,危机前夕的2006年,金融部门利润占全部企业利润的27%,而1990年仅为15%。高盈利掩盖了系统性危机,无法为单个机构财务报表所反映,加剧了从盲目扩张和崩溃的“顺周期”操作。欧洲的教训在于:原本以为无风险的金融资产(即国债)可能崩溃。危机中希腊的10年期国债收益率竟然高达39%,引致其他金融资产崩溃,股指暴跌73.4%。微观审慎监管的顺周期性和对础性金融资产的零风险迷信引致系统性金融危机。在危机处置上,美欧殊途同归:在短期,都以中央银行零利率、定向救助及量化宽松(QE)稳定金融体系:在长期,则主要通过重塑以中央银行为核心,以逆周期、系统性稳定为主要内容的宏观审慎管理框架构建。

(三)完善金融稳定制度体系的三条定律

尽管存在诸多争议,仍然可以明确一些符合金融业发展规律、信息技术发展前沿、全球金融监管改革要义和我国国情的定律性认识,有助于我们在事前降低危机发生概率,在事后控制危机冲击破坏性。

定律一:流动性管理是宏观审慎制度的唯一抓手。一是逆周期流动性监测和管理有助于向金融体系注入预防泡沫化和高杠杆疫苗,通过影响投资者的资产回报预期,改变其羊群行为,降低危机发生概率。二是基础性金融资产价格—利率和汇率—管理是调整预期,进而调控理财、互联网金融和影子银行等各类衍生性投融资行为的釜底抽薪之道。三是依托系统重要性金融机构和金融控股公司监管的宏观审慎管理有助于实现抓大放小,在危机冲击发生时不出大乱子。

定律二:支付体系是识别与遏制泡沫的唯一抓手。在区块链、互联网和金融高频交易时代,以往的针对业务单一稳定的传统金融机构所实施的依托财务报表和统计,进行常规性非现场检查和现场检查的时代已经终结。瞬时冲击和大面积流动性堆积和消散,在泛亚、e租宝、股票市场场外配资等种种风险事件中成为危机的主要表现形式。实时监管的迫切需求被提上管理能力的改革与创新日程。以信息技术应对信息革命,以实时监测应对瞬息万变的流动性转移,则必须依托支付体系通过实时观察账户间支付往来,通过设置关键性流量参数,帮助管理者形成对泡沫化、非法交易的识别和预警。互联网金融告诉我们,是否具有金融牌照已经不是是否从事金融业务的核心参照系,一连串私募的链接可能演变为事实上的公众融资,非法集资的边界日益模糊。只有改变陈旧的机构监管理念,转向依托其操作行为所折射的功能与行为,通过对账户支付的有效追踪,真正实现对一切重要投融资行为风险无缝隙全覆盖的功能监管。

定律三:构建事前、事中和事后协调统一的金融稳定机制是危机损失管理的唯一抓手。历史教训和各国实践证明,即使实施最完备的金融监管,在危机来临时,中央银行最后贷款人或存款保险机制仍需发挥流动性救助职能。前者维持系统重要性金融机构运转,后者维护中小存款人利益。据此,一方面,以最后贷款人为基本操作方式的救助机制与日常监管统一,方能缩短反应时滞,在实时遏制系统性风险的同时,降低社会恐慌。另一方面,打击金融犯罪、确立包括集体诉讼制度在内的最严格的金融消费者保护机制,方能避免危机衍生为群体事件等次生灾难。

五.结论性评价

随当代信息技术发展和金融创新,货币政策与金融稳定实际上是一个政治经济学问题—在理念上,体现为货币政策是否应该独立于金融稳定:在操作上,体现为是否应该通过货币发行以拯救金融体系。其中必然涉及全社会成本分担和再分配机制。一个值得持续跟踪研究的内容是,随着流动性管理的技术发展和中央银行透明度持续提高,救助所引致的道德风险或许不是一个持续存在的恒定变量,但至少在目前,世界各国仍然不得不面临金融稳定的“不可能三角”。综合以上分析,本文的基本结论如下。第一,若一个经济体以金融稳定为政策目标,则以逆周期调节和防范系统性风险为目标的宏观审慎管理必须依托流动性管理方能收到实效。第二,金融业经营模式和信息技术发展使传统金融调控框架呈现制度性缺陷,中央银行目标应该从狭义价格—即通货膨胀转向广义价格—即更广泛的金融资产价格体系。第三,在现有技术框架下,金融风险决定了危机是一个概率事件,危机救助决定了道德风险是必然事件,金融系统稳定、金融创新和零道德风险是金融稳定的新“不可能三角”。第四,高效率的流动性管理是在事前有效防范系统性风险、在事后有效救助金融崩溃的根本手段,通过流动性对广义价格体系实施有效管理,最终可以同时实现宏观经济调控和宏观审慎管理双重目标。第五,在新业态等金融创新冲击下,基于支付体系的实时流动性管理技术,将逐步取代基于事后统计体系的传统管理手段。(完)

【原文链接】陆磊:流动性、一般均衡与金融稳定的“不可能三角”

分享到:

扩展阅读

专家工作室EXPERTS

热门视点VIEWS

文章标签TAGS