陆利平:地缘经济风险为人民币国际化带来新机遇

导读:

地缘经济风险加剧正深刻重塑国际货币格局,为人民币国际化带来新机遇。作为外部冲击源,地缘经济风险的上升不但增强了人民币作为交易媒介的避险需求,而且促使各国将人民币纳入价值储藏资产组合以实现分散化选择。此外,跨境支付基础设施的完善进一步拓展了人民币使用网络,推动人民币国际化程度的深度与广度的提升。尽管地缘经济风险对人民币国际化的促进作用显著强于美元和欧元等传统货币,但人民币当前的角色是对现有国际货币体系的补充,而非对美元和欧元等传统主权货币的直接替代。其国际化进程仍需夯实币值基础、深化金融市场开放、完善跨境支付体系及健全风险管理体系等多措并举,方能在高风险环境下行稳致远,进而推动国际货币体系多元化发展。

01

地缘经济风险推动人民币国际化程度提升的逻辑机制

(一)交易媒介职能的避险需求

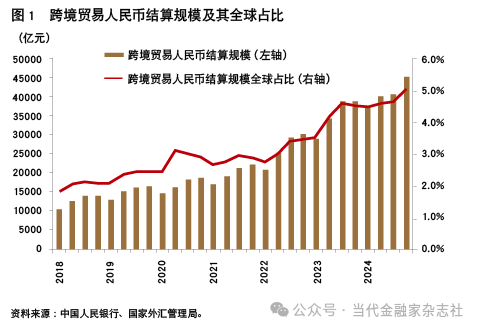

在高地缘经济风险的背景下,人民币在国际贸易和投资等领域作为交易媒介的避险属性日益凸显。2022年俄乌冲突爆发后,以美国为首的部分西方发达国家将国际货币体系“武器化”,对俄罗斯实施严厉的金融制裁。这一举措暴露了当前国际支付网络的政治性与可控性——储备货币的安全性不再仅由经济基本面决定,更受到地缘政治立场与国家关系的深刻影响。为规避对单一货币的过度依赖,各国开始积极寻求替代货币,用于贸易计价与结算,并探索建立独立于美元体系的贸易清算机制,以保障经济贸易活动的安全性。凭借币值的相对稳定与中国稳固的经济基本面,人民币在跨境贸易结算中的占比逐年提高。

同时,地缘经济风险的加剧促使各国重新评估贸易伙伴和市场,构建更可靠和安全的贸易关系,越来越多国家深化了与中国的经贸合作。例如,2024年,中俄双边贸易中人民币结算的比例已提升至50%。这种合作不仅帮助贸易伙伴有效规避了地缘政治冲突引发的货币波动风险,也为双边贸易构建了稳定的结算环境。中国作为全球第一大贸易国,其稳定的国际地位为人民币在国际贸易结算中的常态化应用奠定了坚实基础。此外,美元的“武器化”操作客观上加速了全球“去美元化”的进程,促使各国从理念探讨转向实际行动。各国为突破SWIFT封锁,加速建立“非SWIFT”双边支付通道,从而进一步激发了对人民币作为交易媒介的避险需求。

(二)价值储藏职能的分散化选择

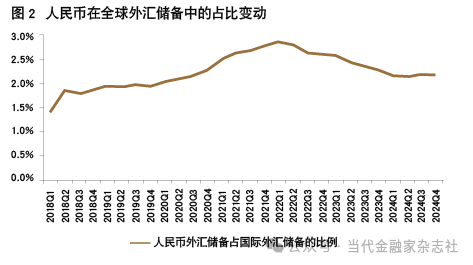

当地缘经济风险上升时,传统储备货币的价值可能因发行国的政策摇摆或地缘博弈而出现波动,导致市场对其信任度下降。因此,各国倾向于寻求更加稳健的替代性货币以分散风险,增强本国经济的稳定性和抗风险能力。人民币正逐渐成为这一多元配置中的重要选项。2024年5月,沙特阿拉伯宣布在石油贸易中接受人民币结算,并计划将人民币正式纳入官方外汇储备。2024年6月,俄罗斯央行宣布人民币将成为俄罗斯的主要外汇储备货币。与此同时,人民币在拉美、非洲及中亚地区的使用范围也在持续扩大。

凭借中国稳健的经济支撑和宏观政策的连续性与透明度,人民币汇率在全球地缘政治冲突等短期风险因素的冲击下,依然能够在合理均衡水平上保持基本稳定,其抗风险能力不断增强。这使得人民币作为国际储备货币的吸引力日益提升,能够有效帮助持有国分散单一货币储备所面临的风险。

(三)跨境支付覆盖范围的拓展深化

在全球支付体系遭受地缘经济风险冲击的背景下,以央行数字货币(CBDC)为代表的新型支付技术为全球支付体系的多元化发展提供了新的路径,有助于缓解传统体系中的“中心—外围”结构性问题,从而为人民币国际化注入新的动力。央行数字货币的应用不仅提升了人民币跨境支付的效率和安全性,还可以有效规避地缘冲突带来的制裁威胁,吸引更多国家和企业在跨境贸易中选择人民币结算。随着CBDC系统拓展跨境支付应用场景,以及人民币跨境支付系统(CIPS)逐渐覆盖更多国家和地区,人民币的全球使用网络正持续拓展。这将有效降低市场主体的转换成本,形成“使用越广泛—接受度越高”的正向反馈机制,从而进一步推动人民币国际化的深度与广度的提升。

02

地缘经济风险对货币国际化的差异化影响

不同类型的地缘经济风险对人民币国际化的作用效果存在差异。当面临经济制裁、贸易壁垒等直接冲击贸易和投资活动的风险时,市场主体为规避对传统国际货币的过度依赖,会倾向于选择人民币进行贸易结算或增加人民币资产配置,从而直接推动人民币国际化进程。技术封锁和供应链中断等风险会加速全球及区域价值链重构,在此背景下,人民币在中国主导或深度参与的新兴产业协作及区域供应链中,其计价和结算功能得以强化。当金融制裁、资本管制等地缘金融风险加剧时,人民币国际化程度的提升仍需突破资本账户开放程度有限、人民币金融产品深度不足等瓶颈。

(二)地缘经济风险对不同经济体的差异化影响地缘经济风险的上升对不同国家货币的国际地位产生了非对称影响。地缘经济风险的加剧促使人民币和日元的国际化程度显著提升,这可能归因于日本与中国同处经济环境相对稳定的东亚地区,其货币在面对地缘经济风险冲击时展现出相似的避险资产属性。对于欧元,地缘经济风险在特定情境下对其国际化有一定促进作用,但效果不如人民币和日元显著。相比之下,地缘经济风险对美元和英镑的国际化程度并未产生显著影响。地缘经济风险对不同经济体货币国际化的差异化影响,反映了各经济体在经济结构、金融体系成熟度、产业链地位以及宏观政策稳定性等方面的不同。这种差异化影响进一步凸显了人民币在国际货币体系中的独特地位与发展潜力。

03

人民币的避险资产属性与国际货币体系多元化

在高地缘经济风险的背景下,人民币作为避险资产的属性日益突出。中国作为世界第二大经济体和第一大货物贸易国,其稳定的经济基本面及庞大的市场规模,为人民币币值稳定提供了坚实的信用基础。其次,金融开放政策的创新不断释放制度红利。例如,“跨境理财通”等互联互通机制的落地实施,拓宽了人民币对接国际市场的渠道;新“国九条”的实施,明确了扩大资本市场双向开放的方向,提高了人民币资产的流动性与吸引力。在全球“去美元化”的浪潮中,人民币汇率在合理均衡的水平上保持了基本稳定,跨境人民币使用的深度广度持续拓展,人民币基础设施不断完善。这些因素促使更多国家选择人民币作为避险资产,以增强本国经济与金融的稳定性和安全性。

(二)人民币国际化的补充性而非替代性特征美元和欧元作为全球最主要的储备货币和交易媒介,短期内仍将保持在全球货币体系中的主导地位。人民币则作为其有益补充,共同构建多元化的国际货币体系。美元和欧元这种稳定的领先地位主要受益于其强大的综合国力、网络效应、成熟的金融市场体系以及地缘政治惯性等优势。这种规模效应使得切换成本极高,市场惯性强大,尤其是在石油、大宗商品等关键领域,国际贸易与美元金融体系深度绑定,难以被迅速取代。此外,美国和欧盟拥有全球最发达和最成熟的资本市场、法治环境和金融基础设施。美国国债市场规模庞大、流动性强,使得美国国债是全球投资者的首要避险选择。从地缘政治关系上来看,美国通过其盟友体系以及在SWIFT等国际金融基础设施中的影响力,强化了美元体系的制度黏性,使得其核心网络在短期内难有替代方案。

在美元和欧元仍保持国际货币的领先地位下,人民币国际化程度随着地缘经济风险的提高而上升。由此可见,人民币与欧美主要货币之间并非简单的此消彼长关系,人民币国际化进程既有独特的内在动力,也抓住了特殊的外部机遇。在此格局下,人民币作为补充性而非替代性的避险资产,在构建多元化国际货币体系中扮演关键角色。从全球层面来看,人民币的崛起有助于推动国际货币格局的多极化,降低对单一货币过度依赖所带来的系统性金融风险。对面临美元制裁或外部金融压力的新兴市场国家而言,人民币提供了一种“去美元化”的可行选项,有利于提升这些国家的金融自主性和抗风险能力。

04

多措并举护航人民币国际化行稳致远

(一)夯实人民币币值稳定基础,增强国际市场信心

在高地缘经济风险的背景下推动人民币国际化,需保持宏观经济政策的连续性与可预期性。通过稳健的货币政策和审慎的财政政策,将人民币汇率维持在合理均衡水平,避免出现大幅波动,从根本上筑牢国际市场对人民币的信任基础。同时,要进一步优化汇率形成机制,在外部不确定性增加的背景下,增强汇率的弹性,减少市场不确定性对汇率的冲击。

(二)深化金融市场开放,丰富人民币资产配置选择

推动金融市场向全面制度型开放转型,优化营商环境,吸引更多国际资本有序流入国内市场。在债券市场建设上,着力提升市场的广度和深度,加强对外开放的通道建设,为境外投资者入市提供更多便利,提高人民币债券的市场流动性。其次,围绕自由贸易区、粤港澳大湾区及上海国际金融中心,创新人民币跨境投融资业务,丰富以人民币计价的金融产品,满足国际投资者多样化的资产配置与风险管理需求。充分发挥香港作为全球领先国际金融中心的独特优势,推动人民币与国际金融市场规则对接,构建更成熟和丰富的人民币金融产品生态,提升人民币资产的全球配置价值。提高资本账户开放度,增强人民币可兑换性,在风险可控的条件下,逐步放宽QFII、RQFII等额度限制,探索更为灵活的“负面清单”管理模式,在保障金融安全的同时,扩大外资参与人民币市场的自由度。

(三)完善跨境支付体系,强化跨境金融基础设施支撑

持续扩大人民币跨境支付系统的全球覆盖范围,通过政策引导和市场合作,吸引更多境外金融机构加入,打造更具效率和韧性的全球人民币清算网络。加强与主要经济体及“一带一路”合作伙伴支付系统的互联互通,深化多边及双边货币合作机制,推动更多国家在贸易和投资等环节以人民币作为计价结算货币。加快央行数字货币的研发迭代和试点应用,积极探索其在跨境贸易和投融资等方面的应用场景,以更先进的底层技术、更优化的设计方案,增强央行数字货币支付的安全性。继续完善人民币跨境收付信息管理系统(RCPMIS)的建设,进一步提升RCPMIS系统信息采集和统计分析的功能。

(四)健全风险管理体系,保障人民币国际化稳健推进

注重人民币在国际范围内发挥计价、结算、储备功能的风险管理,建立全链条风险防控机制。加强对地缘政治冲突、贸易壁垒、金融制裁等风险因素的动态监测,构建量化评估模型,精准分析不同维度的地缘经济风险对人民币国际化推进的影响程度。建立健全人民币国际化相关风险预警和应对机制,强化场景分析,定期开展压力测试。针对汇率波动、资本异常流动等情况制定专项应急预案,确保在极端情况下保持人民币的稳定性。优化汇率政策和资本流动管理,保障人民币国际化进程的稳健推进。

来源

作者信息:

陆利平(中国人民大学财政金融学院副教授、国际货币研究所研究员)

董红熠(中国人民大学财政金融学院博士研究生)

刘人萍(中国人民大学财政金融学院硕士研究生(通讯作者))

张博瑞(中国人民大学财政金融学院本科生)

来源:

《当代金融家》杂志2025年第8期

版面编辑|王琳涵

责任编辑|李锦璇、阎奕舟

主编|朱霜霜

近期热文