AAAT

陆磊:开放条件下的金融与货币

时间:2020年02月07日 作者:Lu Lei

导读:

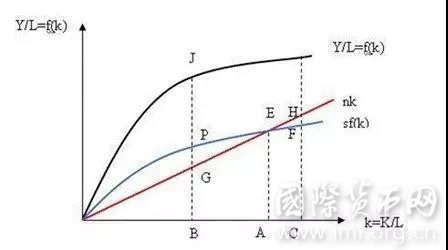

图 Solow模型对人均产出变化的理论阐释

1、边际产出水平随要素投入增加而递减

从图上看,纵轴是人均产出水平,纵轴是人均资本存量,函数是一个国家的增长轨迹。从规律看,经济增长——这里以人均产出水平

表示,其中k是人均资本存量。该函数是凹函数形式。简单来说,它符合Inada Conditions(稻田条件)。函数形式具有以下特征:

(1)意味着没有要素投入,则产出水平为零,所以它从原点出发。

(2)意味着无穷大的投入会带来无穷大的产出。

(3)意味着有投入必有产出,所以它是一个增函数。

(4)最为关键的是,意味着随着投入增加,产出的增量下降。这可以有多种解释:用微观经济学的话说,投入不断增长的过程就是新兴行业走向充分竞争、利润平均化的过程。用熊彼特经济发展理论来说,原有的技术必然要被新技术取代,朝阳产业走向夕阳。所以,技术它所带来的产出增量越来越低——最上面这条曲线就是这样的形态。

2、经济增长的稳态水平受储蓄率限制

第二条曲线表明,假设给定一个储蓄率s,这个经济体一定会形成相关的资本。储蓄转化为投资,投资变成资本存量。而上面这条线和下面这条线的差,即是消费,因为总产出中的一部分用于再投资形成资本,剩余的就是老百姓的消费。图中的直线是资本消耗,即人口增长率加资本折旧率,因为它是人均产出水平。大概意思就是资本是会消耗的,且随人口增长会下降,所以需要以储蓄(投资)来抵补。当这条直线和下面储蓄线相交的时候,我们称之为叫稳态(stead state)。稳态是什么概念?在交叉点的右侧,发现资本的损耗高于储蓄,因此人均资本存量会下降;反之,在交叉点的左侧,储蓄大于资本损耗,也就是资本存量会增加,因此,人均资本存量会自动向中间收敛,这个点就是stead state。

3、生产率递减规律

只要一个经济体只用一种技术组合要素并形成产出,那么,虽然人均产出水平可以不断上升,但是它永远逃脱不了全要素生产率不断下降,产出效率越来越低这么一个陷阱。有没有办法解决?一种办法是扩大我的解集或者叫定义域。大家看右边这张图。生产函数的别称叫“技术”。那么,如果我一种生产方式生产,而别人有可能用一种更加先进的技术和要素组织形式生产,这就是新技术出现导致的生产函数呈现凸函数形式。更通俗且符合事实的说法是,技术会不断更新换代,它有可能呈现不断的从凸变凹、从凸变凹的过程,人类技术史上,在全球意义上,就是一轮又一轮产业革命。

4、用经济史解释开放所带来的生产效率递增

在中国,当我们睁开眼睛看世界的时候,你会发现,别人有可能在某一个技术环节有所突破,使得生产组织、要素组织、技术方式发生变化,因此生产函数变了。这是从技术角度出发,呈现出硬币的一面。硬币另外一面——资本,资本不仅仅是钱。当经济是开放的,一定伴随的是资本的流入或者流出。从人类历史上看,资本流动基本都是从经济比较好的、技术比较先进的国家,向经济欠发达和技术水平较低的国家流入。因此就会出现相应的外来储蓄形成的新增投资。而投资,一般都附带有新的技术和生产方式。所以左侧的传统封闭模型就有可能被右侧的不断技术进步和开放模型所取代。由此我们会发现,人均资本存量不再受制于一个经济体的内部储蓄,会因为外来投资而不断扩大,人均产出水平不一定按照递减的方式增长。也就是说,我们能找到另外一种技术水平,另外一种生产机制格局。

上述简单的理论讨论立足于直观的经济增长理论,目的是告诉大家:这就是供给侧思考的问题。它不是从需求端着手,不是从消费、投资、进出口的短期均衡,而是长期经济增长。

(二)开放与增长经验证据

我们的GDP居于世界第二,相配比的FDI——吸收的外商直接投资也居于世界第二。这里的核心问题是一个经济体的全球竞争力。在开放条件下,因为参与了全球竞争且具有竞争力,那么,这个经济体的产出水平必然上升。比如中国,我们的货物进出口总额居于世界第一位,这在实证上证明了我们的供给侧发生了改变。此外,产出不仅仅是狭义的技术,还包括要与更为先进的生产方式相匹配的制度。我这儿只列了部分制度红利,包括契约、法律、交易行为等,因为经济增长、对外开放而发生相应的变化。其中,我需要特别强调的是谈判——这是一种博弈,也就是我可以参与规则的制定,同时我也必须尊重别人相关的诉求,这样才有博弈均衡。当前的中国,正在世界范围内进行博弈,我们代表的是发展中国家和新兴经济体。我们期望有一种规则,它于我有利,但是同时要兼顾他人,这都是在制度红利里面的体现,用经济学语言说,一种博弈要能够进行下去,必须要同时符合两个条件——一是参与约束,二是激励相容约束;两者共同决定了参与竞争和博弈比不参与好。

(三)经济增长与金融开放的关系

我想把经济和金融联系起来,因为金融不仅仅是钱,它是一种要素配置方式。一定的生产方式,实物资本往往跟一定形态的金融资本是相配合的,也就是实体结构决定了金融结构。

1、近代开放对传统金融形式的解构

1842年,鸦片战争以后签订了南京条约,西方商品和生产方式开始进入国门。1847年,英国银行也进入了中国。当时,中国传统的生产方式是小农经济,自给自足。当时的手工业也是非标准化的,就是说中国每位工匠生产出来的东西都不一样。现代工业是标准化的。非标与标准的产业组织形式需要不同的融资方式,即大产业需要大资本,小农需要微型金融和零星的贸易融资。当时的中国大致存在两种金融经营组织形式,一种叫票号,一种叫钱庄。钱庄是吸收老百姓余钱来放贷,基本就是现在所说的小额贷款。票号则基于贸易融资,因为中国已经出现了跨地区之间的商业往来,随身携带现金不安全、高成本,所以就搞出了一种金融创新,使得两个地方见票即付,这就是票号。但是这两种中国传统意义上的金融组织形态,都不适应现代大工业发展的需要,于是就会出现了外资银行。历史经验告诉我们,新的金融需求和服务的出现,一定会使传统金融行业跟自给自足自然经济相匹配的行业全线崩溃或者全军覆没。大家可以到山西平遥去凭吊中国传统金融旧址,那里曾经有过那多的票号,后来为什么会消失呢?1857年,第二次鸦片战争以后,中国发生了“自强”运动,现代产业形式兴起,配套以现代金融需求。于是,1897年中国人仿照现代银行业,建立了第一家中资银行,即中国通商银行。此后又有了官办的金融机构,戊戌变法以后的户部银行、大清银行,与各地新兴的民营银行一道,构成了中国现代银行业的前身。

2、金融必须适应实体经济需要

什么样的产业就需要什么样的金融服务。一个例子是实体对金融的现实需求。最近我到江苏做了一次调研,有一家生产工程机械的著名企业,为适应全球化经营和产能合作,在南美洲设立自己的生产基地,适应当地基础设施建设需要,生产并销售自己的挖掘机。但是,该企业面临的问题是,大型工程机械单个设备价格较高,当地很多人想用但是买不起,怎么办?一种金融形式就应运而生,即有限牌照银行,实际是融资租赁公司,以租赁方式向当地老百姓、当地工程企业提供相关服务。该企业面临的需求是:在汇兑环节上,设立银行的注册资本能不能出境?银行业监管部门能否同意一家实体企业在海外建立一家金融企业?我的回答是:金融服务实体经济,此类需求本应该满足。另一个例子是不同的金融形式服务于不同的产业形式。什么样的产业就会有什么样的金融配套,实体经济部门随着自身业务拓展,会发现具有符合自己需要的某种金融服务或者金融产品。比如银行业是不适合科技创新的,因为银行做的是资产负债业务,吸收存款是银行对公众的负债,它所放贷款是银行的资产,于是就变成它由金融中介配置资源,并进成为给予刚性兑付的金融资源配置模式。贷款有可能收不回来,但是银行对存款人的承诺一定要履行,这就是刚性兑付。需要注意的是,银行业务一般不适用于科技创新,这是因为,从事资产负债业务的银行的本能是审慎经营。这种谨慎在于担心贷款会不会收不回来?会不会变成坏账?所以银行一定要检验你的历史,检验你有没有收入?有没有抵质押品?有没有其他动产或者不动产,或者你有没有担保,也就是一旦你还不了钱,有人可以给你提供代偿,而这些安排是不适合科技创新的。如果一个人来找银行,说你们要求的东西我一个也没有,我没有收入证明,没有以往信贷记录,没有纳税证明,我只有一颗聪明的脑袋,我可以搞科技创新。对不起,银行当场就会请他回家,因为他过不了风控评审,过不了我的检验模型。当然这类融资现在是有的,比如天使投资、VC等等。这个逻辑是什么?投十单,九单赔了没有关系,只要有一单赚了,就覆盖了前面所有成本,还有外带的收益。但这不是银行,银行要是这么干,那就坏账横行。所以,如果你是某一种生产函数、生产形式,一定需要某一种金融配套。而一个经济体内生所形成的金融形式,恰恰符合了你要发展的生产方式。

(四)改革开放体现为实体经济与金融的同步开放

1、对外开放在实体和金融层面往往是同步的

1978年十一届三中全会决定改革开放。一是在中国很快出现了第一个外资银行代表处——日本长期信用银行驻华代表处,实业和金融外资向中国输入。当时的领导人到海外做了充分调研,比如中央派代表团出访西欧五国,也去了南斯拉夫、罗马尼亚等东欧国家,回来都作了经验介绍。同时,还研究了台湾地区和香港、新加坡、南朝鲜的经济发展。最后,当时的改革开放决策者一致认为,中国供给结构需要改革,而从一个大型经济体所需要的产业结构出发,日本等经济体是一个可以模仿、借鉴学习的对象。所以日本的金融机构先进来了。二是中国国际投资公司成立,并发行中国第一单外债,因为我们缺乏发展所需要的资本。三是1979年3月13号,国家外汇管理局成立,以专门行使开放进程中的汇兑管理。1979年还发生了很多事,比如农业银行从中国人民银行分离出来。1979年所发生这些事情,告诉我们需要资本,而这个资本不是钱,是要产业化,我们需要引进与这种资本相适应的金融服务,同时我们需要有管理,这些概念在1979年都已经形成了。因此,我想说的就是,实体和金融是从来不可分的。

2、对外开放是双向的

这里面有另外一个子命题。为什么中国的开放绝不是单向开放,或者为什么不是重商主义?重商主义是产品奖出限入,钱是只进不出。事实是,近年来我们的FDI(外国企业对华投资)和ODI(中资企业到海外投资)几乎同步增长,它反映了在开放条件下市场竞争力和比较优势。简单来说,FDI反映这个本土生产的产品是有竞争力的,本土市场的容纳力更强;ODI则反映两种优势:一种是当我从简单制造走向研发的时候需要ODI,需要在更发达的地区建设研发中心;另一种是我需要多元化,所以我要ODI。从这个意义上来说,两者都没有高下之分,没有价值判断谁更伟大或者谁不伟大。有人经常说不能某某企业家跑了,我们要反过来扪心自问,你的竞争力和你的优势是否足以留住他?当初他为什么来?现在他为何可能离开?这是我们真正该思考的问题。实际上我们的ODI和FDI都在增长,特别是对于“一带一路”沿线国家的投资,在去年一年当中同比增长8.9%,高于FDI和我们对全球的ODI,这反映了双向开放的格局。

3、开放是有烦恼的

因为开放新增了变量,而且在理论上对我们构成了挑战。一是如果从需求侧出发,我们习惯用的是凯恩斯主义理论框架或者是新古典改造完后的凯恩斯主义政策工具箱,也就是需求面的。刚才我所说的IS-LM-BP模型,在实证角度通常用的DSGE,也就是动态、可计算、一般均衡。动态、可计算、一般均衡方程组是什么?其基础是我刚才所说的IS-LM-BP模型。所以问题来了,原本我只要在相对封闭的范围内并且主要考虑实体经济,不用太考虑金融。但是在开放条件下,我们不得不同时面临内部和外部平衡,还要面临实体经济和金融平衡,总量和结构均衡。因此目前在这方面理论研究当中,进一步引进了货币,引进了金融体系等宏观变量,说明了一个事实——开放使我们对经济的分析变得更加复杂了。

(五)本部分小结

第一,开放对一个大型经济体而言,意味着推动了要素供给及其组合要素组合的重新配置。要素不一定一个国家自己提供,而是在更广范围内可以获取要素。通过新的要素组合方式,科技可以更加先进,产出可以更具效率。

第二,资本和生产函数重组决定了金融供给方式改革,特定的金融供给方式是否适合某种生产形式是不确定的。

第三,产出增长和资本丰裕推动两阶段的全球化或者是开放。第一阶段,引进来。由于欠发达经济体稀缺的是资本,丰裕的是劳动力和土地,引进资本是必然进程。第二阶段,双向开放。随着要素禀赋随经济增长而变化,劳动力变得更稀缺,土地变得更昂贵,在全球范围内重新配置资本,实施产能合作要求我们要走出去。所以,一个经济体从引进来到走出去是历史之必然,这是由要素禀赋、比较优势所决定的,这个过程就是转型。

第四,供给侧变化引致需求管理面临内外均衡的复杂性。刚才我用的是DSGE模型,引入了金融部门,引入了货币。由于在开放条件下,不再由一个中央银行可以随意决定货币供给,它很可能受到外汇市场和其他因素所影响。

图 Solow模型对人均产出变化的理论阐释

1、边际产出水平随要素投入增加而递减

从图上看,纵轴是人均产出水平,纵轴是人均资本存量,函数是一个国家的增长轨迹。从规律看,经济增长——这里以人均产出水平

表示,其中k是人均资本存量。该函数是凹函数形式。简单来说,它符合Inada Conditions(稻田条件)。函数形式具有以下特征:

(1)意味着没有要素投入,则产出水平为零,所以它从原点出发。

(2)意味着无穷大的投入会带来无穷大的产出。

(3)意味着有投入必有产出,所以它是一个增函数。

(4)最为关键的是,意味着随着投入增加,产出的增量下降。这可以有多种解释:用微观经济学的话说,投入不断增长的过程就是新兴行业走向充分竞争、利润平均化的过程。用熊彼特经济发展理论来说,原有的技术必然要被新技术取代,朝阳产业走向夕阳。所以,技术它所带来的产出增量越来越低——最上面这条曲线就是这样的形态。

2、经济增长的稳态水平受储蓄率限制

第二条曲线表明,假设给定一个储蓄率s,这个经济体一定会形成相关的资本。储蓄转化为投资,投资变成资本存量。而上面这条线和下面这条线的差,即是消费,因为总产出中的一部分用于再投资形成资本,剩余的就是老百姓的消费。图中的直线是资本消耗,即人口增长率加资本折旧率,因为它是人均产出水平。大概意思就是资本是会消耗的,且随人口增长会下降,所以需要以储蓄(投资)来抵补。当这条直线和下面储蓄线相交的时候,我们称之为叫稳态(stead state)。稳态是什么概念?在交叉点的右侧,发现资本的损耗高于储蓄,因此人均资本存量会下降;反之,在交叉点的左侧,储蓄大于资本损耗,也就是资本存量会增加,因此,人均资本存量会自动向中间收敛,这个点就是stead state。

3、生产率递减规律

只要一个经济体只用一种技术组合要素并形成产出,那么,虽然人均产出水平可以不断上升,但是它永远逃脱不了全要素生产率不断下降,产出效率越来越低这么一个陷阱。有没有办法解决?一种办法是扩大我的解集或者叫定义域。大家看右边这张图。生产函数的别称叫“技术”。那么,如果我一种生产方式生产,而别人有可能用一种更加先进的技术和要素组织形式生产,这就是新技术出现导致的生产函数呈现凸函数形式。更通俗且符合事实的说法是,技术会不断更新换代,它有可能呈现不断的从凸变凹、从凸变凹的过程,人类技术史上,在全球意义上,就是一轮又一轮产业革命。

4、用经济史解释开放所带来的生产效率递增

在中国,当我们睁开眼睛看世界的时候,你会发现,别人有可能在某一个技术环节有所突破,使得生产组织、要素组织、技术方式发生变化,因此生产函数变了。这是从技术角度出发,呈现出硬币的一面。硬币另外一面——资本,资本不仅仅是钱。当经济是开放的,一定伴随的是资本的流入或者流出。从人类历史上看,资本流动基本都是从经济比较好的、技术比较先进的国家,向经济欠发达和技术水平较低的国家流入。因此就会出现相应的外来储蓄形成的新增投资。而投资,一般都附带有新的技术和生产方式。所以左侧的传统封闭模型就有可能被右侧的不断技术进步和开放模型所取代。由此我们会发现,人均资本存量不再受制于一个经济体的内部储蓄,会因为外来投资而不断扩大,人均产出水平不一定按照递减的方式增长。也就是说,我们能找到另外一种技术水平,另外一种生产机制格局。

上述简单的理论讨论立足于直观的经济增长理论,目的是告诉大家:这就是供给侧思考的问题。它不是从需求端着手,不是从消费、投资、进出口的短期均衡,而是长期经济增长。

(二)开放与增长经验证据

我们的GDP居于世界第二,相配比的FDI——吸收的外商直接投资也居于世界第二。这里的核心问题是一个经济体的全球竞争力。在开放条件下,因为参与了全球竞争且具有竞争力,那么,这个经济体的产出水平必然上升。比如中国,我们的货物进出口总额居于世界第一位,这在实证上证明了我们的供给侧发生了改变。此外,产出不仅仅是狭义的技术,还包括要与更为先进的生产方式相匹配的制度。我这儿只列了部分制度红利,包括契约、法律、交易行为等,因为经济增长、对外开放而发生相应的变化。其中,我需要特别强调的是谈判——这是一种博弈,也就是我可以参与规则的制定,同时我也必须尊重别人相关的诉求,这样才有博弈均衡。当前的中国,正在世界范围内进行博弈,我们代表的是发展中国家和新兴经济体。我们期望有一种规则,它于我有利,但是同时要兼顾他人,这都是在制度红利里面的体现,用经济学语言说,一种博弈要能够进行下去,必须要同时符合两个条件——一是参与约束,二是激励相容约束;两者共同决定了参与竞争和博弈比不参与好。

(三)经济增长与金融开放的关系

我想把经济和金融联系起来,因为金融不仅仅是钱,它是一种要素配置方式。一定的生产方式,实物资本往往跟一定形态的金融资本是相配合的,也就是实体结构决定了金融结构。

1、近代开放对传统金融形式的解构

1842年,鸦片战争以后签订了南京条约,西方商品和生产方式开始进入国门。1847年,英国银行也进入了中国。当时,中国传统的生产方式是小农经济,自给自足。当时的手工业也是非标准化的,就是说中国每位工匠生产出来的东西都不一样。现代工业是标准化的。非标与标准的产业组织形式需要不同的融资方式,即大产业需要大资本,小农需要微型金融和零星的贸易融资。当时的中国大致存在两种金融经营组织形式,一种叫票号,一种叫钱庄。钱庄是吸收老百姓余钱来放贷,基本就是现在所说的小额贷款。票号则基于贸易融资,因为中国已经出现了跨地区之间的商业往来,随身携带现金不安全、高成本,所以就搞出了一种金融创新,使得两个地方见票即付,这就是票号。但是这两种中国传统意义上的金融组织形态,都不适应现代大工业发展的需要,于是就会出现了外资银行。历史经验告诉我们,新的金融需求和服务的出现,一定会使传统金融行业跟自给自足自然经济相匹配的行业全线崩溃或者全军覆没。大家可以到山西平遥去凭吊中国传统金融旧址,那里曾经有过那多的票号,后来为什么会消失呢?1857年,第二次鸦片战争以后,中国发生了“自强”运动,现代产业形式兴起,配套以现代金融需求。于是,1897年中国人仿照现代银行业,建立了第一家中资银行,即中国通商银行。此后又有了官办的金融机构,戊戌变法以后的户部银行、大清银行,与各地新兴的民营银行一道,构成了中国现代银行业的前身。

2、金融必须适应实体经济需要

什么样的产业就需要什么样的金融服务。一个例子是实体对金融的现实需求。最近我到江苏做了一次调研,有一家生产工程机械的著名企业,为适应全球化经营和产能合作,在南美洲设立自己的生产基地,适应当地基础设施建设需要,生产并销售自己的挖掘机。但是,该企业面临的问题是,大型工程机械单个设备价格较高,当地很多人想用但是买不起,怎么办?一种金融形式就应运而生,即有限牌照银行,实际是融资租赁公司,以租赁方式向当地老百姓、当地工程企业提供相关服务。该企业面临的需求是:在汇兑环节上,设立银行的注册资本能不能出境?银行业监管部门能否同意一家实体企业在海外建立一家金融企业?我的回答是:金融服务实体经济,此类需求本应该满足。另一个例子是不同的金融形式服务于不同的产业形式。什么样的产业就会有什么样的金融配套,实体经济部门随着自身业务拓展,会发现具有符合自己需要的某种金融服务或者金融产品。比如银行业是不适合科技创新的,因为银行做的是资产负债业务,吸收存款是银行对公众的负债,它所放贷款是银行的资产,于是就变成它由金融中介配置资源,并进成为给予刚性兑付的金融资源配置模式。贷款有可能收不回来,但是银行对存款人的承诺一定要履行,这就是刚性兑付。需要注意的是,银行业务一般不适用于科技创新,这是因为,从事资产负债业务的银行的本能是审慎经营。这种谨慎在于担心贷款会不会收不回来?会不会变成坏账?所以银行一定要检验你的历史,检验你有没有收入?有没有抵质押品?有没有其他动产或者不动产,或者你有没有担保,也就是一旦你还不了钱,有人可以给你提供代偿,而这些安排是不适合科技创新的。如果一个人来找银行,说你们要求的东西我一个也没有,我没有收入证明,没有以往信贷记录,没有纳税证明,我只有一颗聪明的脑袋,我可以搞科技创新。对不起,银行当场就会请他回家,因为他过不了风控评审,过不了我的检验模型。当然这类融资现在是有的,比如天使投资、VC等等。这个逻辑是什么?投十单,九单赔了没有关系,只要有一单赚了,就覆盖了前面所有成本,还有外带的收益。但这不是银行,银行要是这么干,那就坏账横行。所以,如果你是某一种生产函数、生产形式,一定需要某一种金融配套。而一个经济体内生所形成的金融形式,恰恰符合了你要发展的生产方式。

(四)改革开放体现为实体经济与金融的同步开放

1、对外开放在实体和金融层面往往是同步的

1978年十一届三中全会决定改革开放。一是在中国很快出现了第一个外资银行代表处——日本长期信用银行驻华代表处,实业和金融外资向中国输入。当时的领导人到海外做了充分调研,比如中央派代表团出访西欧五国,也去了南斯拉夫、罗马尼亚等东欧国家,回来都作了经验介绍。同时,还研究了台湾地区和香港、新加坡、南朝鲜的经济发展。最后,当时的改革开放决策者一致认为,中国供给结构需要改革,而从一个大型经济体所需要的产业结构出发,日本等经济体是一个可以模仿、借鉴学习的对象。所以日本的金融机构先进来了。二是中国国际投资公司成立,并发行中国第一单外债,因为我们缺乏发展所需要的资本。三是1979年3月13号,国家外汇管理局成立,以专门行使开放进程中的汇兑管理。1979年还发生了很多事,比如农业银行从中国人民银行分离出来。1979年所发生这些事情,告诉我们需要资本,而这个资本不是钱,是要产业化,我们需要引进与这种资本相适应的金融服务,同时我们需要有管理,这些概念在1979年都已经形成了。因此,我想说的就是,实体和金融是从来不可分的。

2、对外开放是双向的

这里面有另外一个子命题。为什么中国的开放绝不是单向开放,或者为什么不是重商主义?重商主义是产品奖出限入,钱是只进不出。事实是,近年来我们的FDI(外国企业对华投资)和ODI(中资企业到海外投资)几乎同步增长,它反映了在开放条件下市场竞争力和比较优势。简单来说,FDI反映这个本土生产的产品是有竞争力的,本土市场的容纳力更强;ODI则反映两种优势:一种是当我从简单制造走向研发的时候需要ODI,需要在更发达的地区建设研发中心;另一种是我需要多元化,所以我要ODI。从这个意义上来说,两者都没有高下之分,没有价值判断谁更伟大或者谁不伟大。有人经常说不能某某企业家跑了,我们要反过来扪心自问,你的竞争力和你的优势是否足以留住他?当初他为什么来?现在他为何可能离开?这是我们真正该思考的问题。实际上我们的ODI和FDI都在增长,特别是对于“一带一路”沿线国家的投资,在去年一年当中同比增长8.9%,高于FDI和我们对全球的ODI,这反映了双向开放的格局。

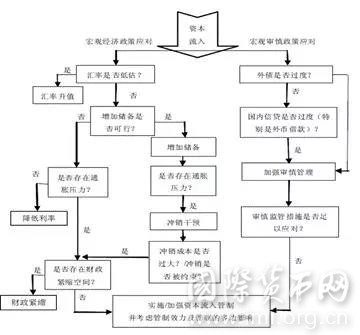

3、开放是有烦恼的

因为开放新增了变量,而且在理论上对我们构成了挑战。一是如果从需求侧出发,我们习惯用的是凯恩斯主义理论框架或者是新古典改造完后的凯恩斯主义政策工具箱,也就是需求面的。刚才我所说的IS-LM-BP模型,在实证角度通常用的DSGE,也就是动态、可计算、一般均衡。动态、可计算、一般均衡方程组是什么?其基础是我刚才所说的IS-LM-BP模型。所以问题来了,原本我只要在相对封闭的范围内并且主要考虑实体经济,不用太考虑金融。但是在开放条件下,我们不得不同时面临内部和外部平衡,还要面临实体经济和金融平衡,总量和结构均衡。因此目前在这方面理论研究当中,进一步引进了货币,引进了金融体系等宏观变量,说明了一个事实——开放使我们对经济的分析变得更加复杂了。

(五)本部分小结

第一,开放对一个大型经济体而言,意味着推动了要素供给及其组合要素组合的重新配置。要素不一定一个国家自己提供,而是在更广范围内可以获取要素。通过新的要素组合方式,科技可以更加先进,产出可以更具效率。

第二,资本和生产函数重组决定了金融供给方式改革,特定的金融供给方式是否适合某种生产形式是不确定的。

第三,产出增长和资本丰裕推动两阶段的全球化或者是开放。第一阶段,引进来。由于欠发达经济体稀缺的是资本,丰裕的是劳动力和土地,引进资本是必然进程。第二阶段,双向开放。随着要素禀赋随经济增长而变化,劳动力变得更稀缺,土地变得更昂贵,在全球范围内重新配置资本,实施产能合作要求我们要走出去。所以,一个经济体从引进来到走出去是历史之必然,这是由要素禀赋、比较优势所决定的,这个过程就是转型。

第四,供给侧变化引致需求管理面临内外均衡的复杂性。刚才我用的是DSGE模型,引入了金融部门,引入了货币。由于在开放条件下,不再由一个中央银行可以随意决定货币供给,它很可能受到外汇市场和其他因素所影响。

分享到:

扩展阅读

专家工作室EXPERTS

热门视点VIEWS

文章标签TAGS