导读:

1.政府投资拉动作用失效

政府投资“原动力”的基础是“开支乘数”理论。开支乘数理论假设政府开支导致居民收入增加,从而进一步增加消费和产出,而消费和产出又是民间投资的重要动力源。对于中国的情况,政府投资对消费阅读全文

1.政府投资拉动作用失效

政府投资“原动力”的基础是“开支乘数”理论。开支乘数理论假设政府开支导致居民收入增加,从而进一步增加消费和产出,而消费和产出又是民间投资的重要动力源。对于中国的情况,政府投资对消费的拉动非常有限,而效果主要来自对民间投资的带动作用。在现实中,政府投资往往集中于资本密集型的行业,例如“铁公基”等基础设施行业。这些行业的投资增加以后,不但形成了巨额的资本,而且也通过产业链带动上下游的企业投资(主要是民间投资)。

但是请注意,带动投资的一个前提:投资回报为正!目前,政府投资的方向依然集中于传统基建领域,带动的上下游产业依然为“过剩行业”,寄希望资本回报为正显然不切实际。

政府投资对于居民消费的拉动微乎其微。政府投资或花掉1块钱,企业便增加1块钱收入,这1块钱最终作为工资变成普通消费者的收入,消费者将其中一部分存起来,另一部分花掉,花掉的这部分又带来GDP的增加,于是企业收入再次增加,居民收入也增加,这又将会引起更多的消费和增长。但这个逻辑现在中国并不成立,因为居民的边际消费倾向(即居民收入每增加1块钱,居民愿意将其中多少钱花掉的倾向)并不会因为政府投资而上升。相反,居民可支配收入和人均可支配收入占GDP的比重基本都呈现下降的趋势。(见图1)

图1

图1

2.

民间投资为“何”被挤压?

“投资效率”几乎为零。政府投资的目的是为了拉动民间投资以恢复经济增长动力,说白了就是“花1块钱带来2块钱的效应”,而另外一块钱的效应是民间投资带来的。例如2009年的“4万亿”和2012年的“4万亿2.0”,大量的政府投资带动了民间投资,为经济增长“托底”。

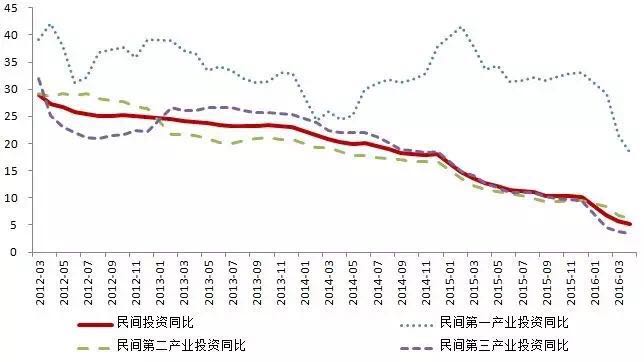

有人会问,为什么2009年的“刺激”有效,带动了民间投资,而这次却不行?核心在于“边际劳动生产率”的下滑导致的“投资效率”的衰退。2009年中国经济产能过剩,高库存,高杠杆等问题虽然存在但并不突出,企业的边际生产效率虽然没有因为“刺激”而大幅提高,但也高于当下,“投资效率”依然为正。2012年的第二次“刺激”效果就明显不如2009,进而激化了高库存、高杠杆的矛盾,导致了基建领域“投资效率”快速下滑。因此,现在持续的基建投资已不可能再激发民间投资的热情。(见图2)

图2

图2

民间投资“没弹药”。无论是政府投资还是民间投资,弹药就是“钱”。

现在民间投资下滑的重要原因就是政府投资 “挤出效应”太大了!挤出效应主要反映为以下两个方面:一是政府额外增加开支占用了社会上可用的资源,导致私人部门融资成本提高,从而私人部门投资下降。二是身份差别抬高“歧视性”融资成本。实际上,我国政府投资挤出民间投资的现象非常明显,不光是因为政府投资占用了金融资源,使得民营企业投资成本提高,还因为许多行业的“国企”与“民企”的身份差异导致了融资成本的区别。从数据看,前4个月信贷更多地流向了地方政府平台和国有企业,投资又走到基建投资和房地产拉动GDP的老路上,而民间企业投资增速相应减少。(见图3)

图3

图3

3.恢复经济动力的方向在“哪里”?

短期动力来源于“休养生息”。现在行业不景气,企业投资意愿不足,政府需要采用大幅降低税、费的政策,给企业“休养生息”的机会。虽然降税费短期内会影响政府收入,但在经济低谷缓解企业压力可以促进更好地发展,最终税收收入反而是增加的。另一方面,减税的财政政策其实相当于将如何投资的决策权还给了企业部门,而企业部门的决策至少不会比政府部门的决策效率低。当前我国推进全面营改增,也是一种积极的财政政策,至少从目前来看,营改增降低了税负,这种政策鼓励了企业转型,给企业更大的回旋余地。

如果居民不愿意花钱,需求不足,政府要做的也不是替大家花钱。因为政府增加的这部分花销迟早要通过征税的方式抵销。到头来影响了市场对需求的预期,给了企业部门错误的信号,还可能扭曲家庭部门的消费行为。政府可以做的是做实社保和养老金,减少居民的预防性储蓄,从而增加消费。随着“90后、00后”逐渐成为社会劳动力主体力量和消费的生力军,其消费观念、消费方式都与前几代人群有着明显的差异,个性化消费也逐渐取代了排浪式消费。如果宏观经济政策依然维持“政府主导”的大思路,不但会与“新消费”模式产生冲突,冲抵政策效果,更会从根本上抑制消费对经济的贡献,固化经济现有的矛盾。

长期动力来源于制度上的“釜底抽薪”。经济发展的核心在于提高“生产率”,而生产率的提升无外乎技术提升和制度改革。大家都知道生产依靠三个要素:资本、人力和技术,但还有一个潜在因素影响着这三个要素,那就是制度。在资本、人力、技术不变的情况下,调整制度对经济发展有根本性的“刺激”效果。例如“联产承包制”,资本(土地和资金)的投入没有变,人力(参加劳动的人口数量和技术熟练程度)没有变,技术(农耕技术)没有变,变化的仅仅是收入分配的制度,而释放出的生产力变化却非常惊人。当下中国的体制改革,比如国企改革、税收改革、土地改革等就是在生产要素没有大变化的情况下,依靠制度的变化再造一个“中国21世纪的联产承包制”,从而激发生产力的提升。

体制改革和创新投入的增加是恢复经济增长的内生动力最核心的方法。当然体制改革是一个非常复杂问题,在当下中国更是触及到利益再分配这样深层次的社会矛盾,并不能期待短期内中国的体制改革就有翻天覆地的变化。同时,也要客观地认识到创新投入与产出回报之间的时滞较长,期待短期内体制改革与创新就可以让中国经济重回高速增长是不切实际的。

“中药”调理替代“西药”压制。笔者认为调整结构,释放活力的宏观经济政策思路更像是“中药”,虽然见效慢,但治疗的却是经济的病根。而财政刺激和央行大放水就像治标不治本的“西药”,况且中国的经济已经逐渐形成了对“西药”的“耐药性”。我们岂能只因为中药见效慢就放弃长效治疗?

同样的道理,为了尽快“治愈”中国经济的病症,现在反而更应该加快改革的顶层设计和落地措施,不但出台财政、政府投融资、国企等领域的具体改革方案,更要花力气监督落实相关政策,以制度的优化再次激发发展的动力。同时加大科技投入,提高全要素生产率,改善中国经济增长质量。

【原文链接】

“消失”的民间投资