张超、张家瑞:希腊危机思考与启示

希腊危机在坠落悬崖前最后一秒钟被拉了回来,谈判双方的剑拔弩张最终让位于区域稳的大局。但回看2011年的“欧债危机”,再观今年的“希腊危机”,试问美丽的爱琴海会不会依然是下一次危机的“风暴眼”?从目前情况看,虽然眼前的危机过去了,但制度与机制的矛盾依旧,如果不从本质上调整,我们再次见证希腊“奇迹”的时刻不会太遥远。

希腊问题再发酵

2011年欧债危机记忆犹新,当年8月欧盟领导人峰会在比利时布鲁塞尔召开,力求缓解欧债危机的“三大支柱”问题:银行资本重组、欧洲稳定基金(EFSF)扩容和希腊债务减记。峰会最终就三大问题达成最终协议,即银行业再融资1060亿欧元将核心资本比率扩充至9%,EFSF扩容至1万亿欧元左右,希腊债务核销50%,“希腊危机第一轮”算是平稳度过。但最揪心的是峰会成果并没有涉及防止和治理主权债务严重超标(如欧元区的《马斯特里赫特条约》规定的成员国债务规模不得超过本国GDP的60%)做出制度改革的问题,这也为“希腊危机第二轮”埋下伏笔。

虽然“希腊危机第二轮”目前还未发展成为“欧债危机第二轮”,不过令人担心的是已有迹象向着“欧洲危机”发展。回顾希腊问题的反反复复,从希腊主权债务问题发展至今,虽然经过几轮领导人磋商,出台种种救助措施与方案,但欧元区国家并没有出台关于统一财政政策的法律文件,对于麻烦不断的希腊问题仍停留在头疼医头、脚疼医脚的“应付”之中。上一轮欧债危机出台的救助措施仅偏向解决流动性问题而回避深层次的制度改革问题,欧洲经济的“制度危机”是“希腊危机第二轮”的直接诱因。

财政赤字将希腊拖入泥潭

希腊已经深陷债务危机多年,和欧元区其他国家一样,使用欧元作为自己的法定货币。由于希腊没有货币发行权,所以无法使用宽松货币政策来刺激经济。而作为另外一个重要的宏观调控工具,财政政策是希腊政府唯一能够使用的刺激经济的手段。于是希腊政府连续多年承受巨额的财政赤字,累计了高额的政府债务。

下图是希腊(红色)和德国(蓝色)财政赤字占GDP的百分比

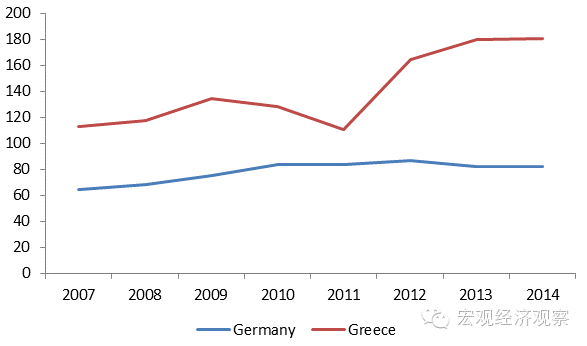

下图对比了从2007年至2014年7年间,希腊(红色)与德国(蓝色)政府债务占GDP的比重(百分比)

不幸的是,政府的财政赤字并没有帮助希腊的经济实现健康和增长。而相反,希腊经济越来越糟,失业率上升,银行呆账坏账激增。希腊爆发债务危机以来,获得的约3000亿欧元救助款中,90%以上都用于希腊银行系统处理呆帐坏帐。

制度短板是诱因

希腊财政泥潭是由于欧元区统一的货币制度和分散的财政制度之间矛盾以及对成员国财政监督的缺失最直接的表现。欧元区是一个紧密的经济体,虽然欧元对入盟国加入时财政状况做出了明确的规定,但是入盟后欧元区监管缺失成为此次危机爆发的直接原因。加之后危机时代国际金融市场并没有完全摆脱阴影,欧元区松散的、各自为政的财政制度掣肘许多应急政策的制订和实施。成员国间的统一货币政策和独立的财政政策相矛盾,加之各成员国对欧元各有所图,只想从欧元中获利,不想或只想尽量少地承担责任,再者各国经济总量差异大、结构差别明显以及发展模式各异等国民经济差别,人口老龄化与高福利低收入问题等错综复杂的社会矛盾,导致欧元区经济分化日益严重。虽然欧元一再试图加大各国经济、财政政策的协调,但收效甚微。

劳动效率低下是核心

希腊政府的财政赤字为什么不能提振经济,反而痨下一身毛病,连银行系统都处于崩溃的边缘了呢?有观点认为希腊政府在社会福利方面开支过大,这种观点是片面的。希腊政府在养老、失业等方面的开支不仅不算高,反而还算偏低。例如对失业的补助,希腊政府开支水平只相当于欧盟国家水平的五分之一。而整个社会福利支出占GDP的比重,希腊也远低于欧洲的平均水平。的确,希腊政府给公务员的福利是好的出名,收入高,假期多,退休早,以至于希腊被扣上“懒惰”的帽子。但是这并不是希腊陷入债务危机的根本原因,因为许多其他欧洲国家给公务员的待遇也非常不错,例如北欧各国。希腊经济的症结,我们认为是在生产端,即经济增长中最重要的一个因素:生产效率太低。生产端效率低下,凯恩斯式的财政刺激是不可能实现经济长期增长的。相反,这种政策对生产活动效率的提高毫无作用,还会引起大量的债务和银行呆账坏账的积累。

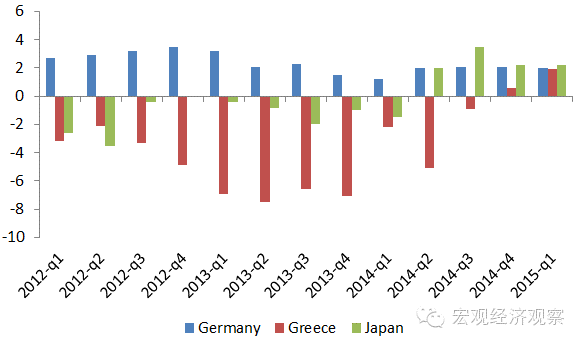

希腊的生产效率到底有多低?我们用下面的两个图来展现。首先是劳动生产率的一种衡量方式:劳动要素成本增长率。一般来说,劳动生产率越高,其生产中得到的报酬越高,即劳动要素成本应该呈现正增长。下图表明,希腊(红色)的劳动生产率一直负增长,和日本(绿色)有相似之处,和德国(蓝色)截然相反。

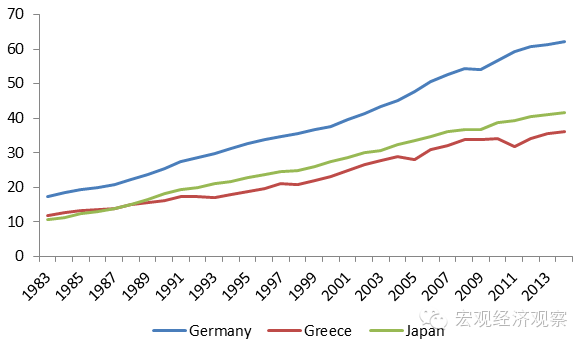

为了更直观地体现希腊劳动效率的低下,下图更直接对比了希腊(红色)、日本(绿色)、德国(蓝色)的劳动生产率,其内容是劳动力投入每小时能够产出的GDP。从该图可以看出,希腊的劳动生产率连德国的一半都不到,是所有OECD国家中最低的。

制造业萎靡和服务业臃肿是劳动效率低下的主要体现

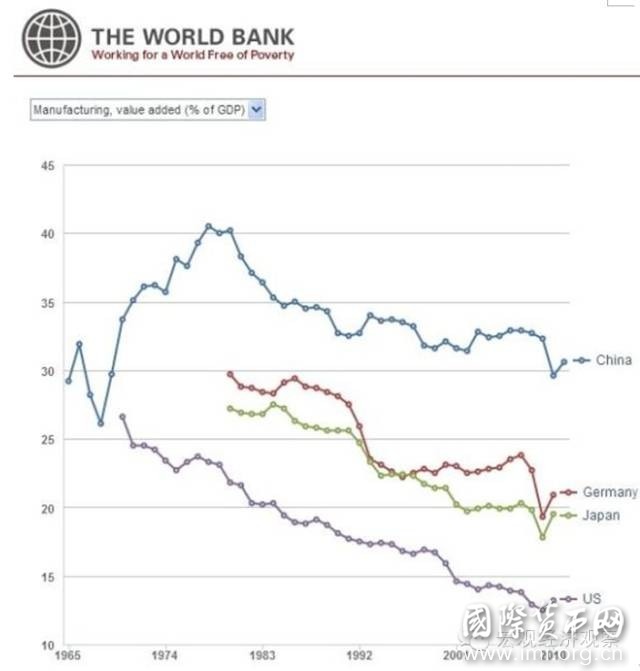

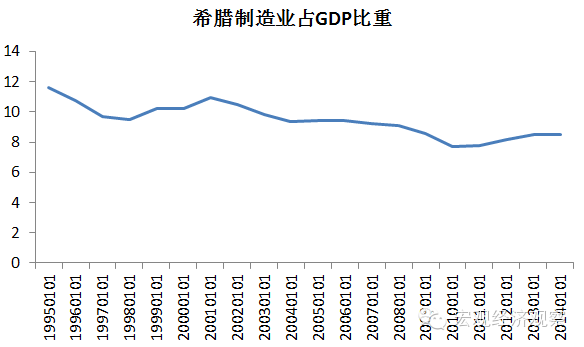

制造业是萎缩部门:希腊的制造业是其经济中的萎缩部门。制造业产出占GDP的比重不足10%,而中国为30%以上,德国和日本为20%左右。需要特别指出的是,经济的一般规律是经济水平越发达,制造业比例越低而服务业比例越高。这种规律不仅对一个经济体在时间序列上如此,对多个国家的横向比较也是如此。然而,制造业占GDP的比重随着经济发展水平的提高而降低是以制造业生产效率提高为基础的。希腊显然不是这种情况:希腊的制造业长期以来一直只占GDP的10%左右,可以说希腊本身是一个“没有制造业”的国家。当前各国都在推进工业4.0,制造业生产效率提高是经济增长的一个重要动力,然而希腊缺乏这个基础。借用世界银行的数据,下图对比了主要经济体重制造业占GDP的比重。

希腊制造业占比很低,然而其服务业创造财富的能力也不高。和美国、德国等发达国家一样,希腊从事服务业的劳动力占总劳动力的比例持续上升,目前已经超过70%。但是不同的是,希腊的电信、金融等高端服务业非常落后,较为发达的是旅游等服务业。希腊服务业占GDP比例虽然高,但是服务业的生产效率却极低。希腊公务员的懒散是举世闻名,但是希腊公务员系统的落后却罕为人知。在智能化办公逐渐成为主流的今天,希腊公务员仍然在使用纸和笔,且办事效率极低。其他行业的生产率也较低,这样的服务业效率,无法撑起希腊国家的经济和政府的开支。

希腊危机引出的一些思考

首先,制度强化掐断危机的导火索。摆在欧洲领导人面前亟待解决的并不仅仅是应对“希腊危机第二轮”,而是加强欧元区统一、集中的财政体系以及更加密切的政治、经济联系等制度建设问题,解决欧债危机需要釜底抽薪式的一揽子解决方案。

欧元区现有危机处理方式回避制度问题,主因无外乎庞大的资本市场需求和固有经济模式的挚肘。任何的制度改革势必损伤一部分既得利益者,而且改革现行机制、改变经济发展模式是一个漫长且痛苦的过程,但几经反复的“希腊危机”已经迫使欧洲的决策者拿出勇气和胆识,从本质上解决欧洲面临的深层次问题和矛盾。从另一角度看,此次“希腊危机”也是迫使欧洲根治顽疾、开创新生的机遇。成员国推动国内经济结构改革以适应整个欧元区经济发展需要,同时也从侧面推动欧元区国家深度一体化进程。在经济全球化大背景下,相互依存、互相帮助、增强协调已成为时代特点。欧元区做出制度改革的规划不但根治自身制度缺陷,更可赢得其他国家和经济体的信任与帮助。

其次,希腊的自我救赎需要机制创新。希腊自我救赎的基础还是提高自己的生产效率。政府发生债务危机固然和财政政策失误有关,但是政策建议并不是削减希腊政府对福利的开支(福利开支并不高),而是进行深层次改革,例如私有化等,提高经济活力和生产效率。当然,燃眉之急不能用缓药,希腊政府以及欧元区各国亟需要处理希腊银行的呆账坏账,疏通金融系统。

最后,体制与机制的创新和自我改革是经济活力源泉。希腊危机给中国的启示是醒目的:不提高生产效率,不化解过剩产能,不对政府去杠杆,整个经济就会落入巨大的风险。借鉴希腊的教训,我国目前大力推动体制与机制的改革与创新,从本质上提升我国经济发展的质量,不断激发经济发展的内生动力。

【原文链接】张超、张家瑞:希腊危机思考与启示