张超、张家瑞:2016年2月中国经济金融形势评论

一、月度中国经济热点评析

(一)驳“四大皆空”论

目前,唱空中国的“专家”和大鳄们大多是带着有色眼镜简单粗暴地罗列中国经济数据并与他国经济危机之前的数据不加分析地做比较。而真实情况是,中国经济发生危机的概率几乎为零。

1.质疑一:中国经济下行止不住?

“中国经济2015年的GDP同比增长6.9%,创25年新低”,这是2015年度GDP数据公布后曝光率最高的标题,比GDP更难看的数据还有的是:规模以上工业增加值同比增长6.1%;固定资产投资同比增长10%,创近16年来新低;民间固定资产投资同比增长10.1%;房地产开发投资同比增长1%,创近17年来新低;社会消费品零售同比增长10.7%,创近12年来新低……再细看与工业相关的数据,如用电量同比、铁路货运量同比、粗钢产量同比等,更是惨不忍睹,铁路、粗钢的同比增长已经创下35年来新低,用电量同比增速也处于下行通道。

如果单纯看上述数据的绝对值,笔者肯定加入到唱空中国的行列当中。但再细看结构性数据时,笔者找到了工业数据如此之差情况下经济增速却没有大幅下行的答案:中国经济结构性调整早已在路上。自2010年开始,第三产业对GDP增长的贡献就开始趋势性提高,在2015年创下了38年来新高,第三产业的快速崛起成为中国经济增长的“防火墙”。而第三产业中,又以新兴服务业的高速发展成为新的增长点,例如互联网应用、交通、通信、文化娱乐、教育、医疗、养老保健等领域,进而带动相关制造业和投资的增长。所以,在判断中国经济走势的时候,我们既需要关注中国经济传统动力点——工业的变化趋势,更需要关注新兴增长点的发展趋势。

2.质疑二:失业猛于虎?

中国经济关于失业问题的记忆主要有两次,第一次是在1998-2001年,国有企业改革造成大批职工下岗;第二次是在2008年,全球金融危机造成大量农民工失业。所以当我们现在谈及淘汰“僵尸企业”(主要为国企)时大家的第一反应就是失业问题,这情有可原。但观察人口结构数据时,笔者发现对于失业的过度担忧有些杞人忧天。

笔者没有找到2002年以前的中国人口比例数据,无法用人口数据分析1998年国企下岗潮,但分析2008年金融危机时期与当下的中国人口结构的差异也可以说明问题。观察人口年龄结构变化趋势,劳动力人口比例在2012年达到巅峰后开始下降,青少年人口比例在2010年降到低谷后缓慢回升,而老龄人口自2002年开始持续上升。说了半天人口趋势,这和失业有什么关系呢?

人口结构的变化告诉我们2008年的大范围失业潮在当下中国不会发生。中国劳动力人口连续下滑造成劳动力供给减少,而老年人口比例上升加之青少年人口比例没有出现攀升趋势,预示未来中国劳动力供给缺口将不断加大,失业潮不存在基础。当然,有人会提出摩擦性失业的观点来反驳上述观点,但如果存在摩擦性失业增加的情况,则平均工资会出现下降趋势。而目前中国平均工资不断提升,说明大规模的摩擦性失业也不存在。

再看看就业。产能出清和淘汰“僵尸企业”引发大家对于国企下岗潮的担忧,虽然我没有找到2015年数据,但从1992年到2014年不同所有制企业就业人数分布情况可以清楚看出,国企下岗潮冲击有限。在1998年时,国有企业就业人数占总就业人数的70%左右,而私营部门就业人数仅占25%左右,虽然目前没有2015年的最新数据,但从就业分布的变化趋势上可以明显看到,私营部门的就业人数已经超过国有企业。截止2014年底,私营部门就业人数占总就业人数的66%左右,而国企就业人数仅占30%左右。根据海通证券副总裁李迅雷先生预计,2015年国有企业就业人数占总就业人数的比例将快速下行至15%左右。如果情况果真如此,那产能出清与淘汰“僵尸企业”的冲击也是有限的。通过人口比例和就业分布数据分析,中国不存在失业快速上升的风险。

3.质疑三:政府债务风险将引爆?

打一个不恰当比喻,如果将政府比作一家企业,那么政府债务问题爆发 = 企业资不抵债倒闭。我们讨论政府债务的时候姑且将地方政府与中央政府的债务视为一体,使用当期政府债务比上前一期GDP的常用分析方法。

根据公开数据,2013年6月审计署公布全国各级政府负有偿还责任的债务206988.65亿元,负有担保责任的债务29256.49亿元,可能承担一定救助责任的债务66504.56亿元,共计302749.7亿元,2012年底GDP为534123亿元,可算出各级政府债务占GDP的比重为56.68%。2015年3月财政部长楼继伟在亚洲博鳌论坛上表示,截止2014年底,按照最宽的口径来估算,中国整体债务占GDP比重不到40%。那么参考2014年底中国GDP数据,笔者反推出2014年底中国的整体债务在254364亿元左右。

如果参考欧盟《马斯特里赫特条约》规定的60%的警戒线,中国的债务率无论是在2013年6月还是2014年底均低于警戒线,相比日本动辄200%-230%的债务率来讲,中国政府债务何来风险之说?

此外,在大家都关注债务率指标的同时,笔者也想提醒各位关注一下政府的资产负债率。就像上面说到的,如果将政府比作企业,决定它是否面临债务危机的核心因素就是资产负债率。笔者粗略估计一下,仅考虑政府掌握的国有企业资产,其总数在2015年底高达110-120万亿元之间,剔除国企70-80万亿元的负债,净资产在40万亿元左右。如果按楼部长所说的中国债务率上限40%计算,中国政府的资产负债率为63%左右,依然处于“安全区间”。因此,无论是估算政府债务率还是资产负债率,中国的债务问题依然处于安全区间。

4.质疑四:中国面临金融危机?

相比前面几种唱空中国的理由,金融危机这个理由显得尤为无知。引发金融危机无外乎流动性危机和系统性信心崩溃,例如美国次贷危机、亚洲金融危机和拉美金融危机。次贷危机后美联储的QE绝大部分都以现金或准现金的形式停留在金融系统内部,这些资金并未流入实体经济。

经过“钱荒”洗礼的中国金融机构,自2014年也加入了“囤积现金”的行列,造成银行备付金不断攀升。再加上“央妈”的爱护,一旦出现系统性流动性紧张,央行必然出手缓解“一时之困”,那么我们首先排除了流动性危机的可能性。再说说系统性预期翻转,尽管中国还面临人民币贬值压力、地产高库存压力、部分资本市场泡沫的压力,但与日本资产泡沫破裂、美国次贷泡沫破裂相比仍处于相对温和的阶段,加之中国资本市场并未与国际直通,且外汇储备充裕,居民债务率较低等有利因素,中国出现系统性预期翻转的概率很低。所以,关于金融危机的担心大可不必。

结语

就在2015年底,中国决策层提出中国式的解决之道:经济结构调整+经济制度改革。中国的宏观经济中有矛盾、有风险,但正视问题、应对问题、解决问题的积极态度为更健康的发展方式提供基础。笔者相信,世界经济的动力依然来自古老而又崭新的东方。中国的经济发展,“一直被看空,从未被超越”!

(二)房贷新政的“无奈”与“无效”

2016年2月2日,中国人民银行和中国银行业监督管理委员会(下称“两机构”)下发通知,要求调整购房首付比例,具体内容是:在不实施“限购”措施的城市(大多为三、四线城市),居民家庭首次购买普通住房的商业性个人住房贷款,原则上最低首付款比例为25%,各地可向下浮动5个百分点;对拥有1套住房且相应购房贷款未结清的居民家庭,为改善居住条件再次申请商业性个人住房贷款购买普通住房,最低首付款比例调整为不低于30%。此举意图鼓励家庭买房,协助完成房地产去库存任务。此项新政对于化解房地产高库存效果如何?我们认为:该政策实际上是希望家庭加杠杆来实现房地产去库存目标,但对三、四线城市房地产市场效果不会太大,也不是一条正确、合理的去库存办法。

问题一:为什么两机构要推出房地产新政?

答案:两个字,无奈。

问题二:如何解释房贷新政是无奈的表现?

答案:目前中国宏观经济高库存、高杠杆、低增长的特点突出。其中房地产高库存表象背后联系着金融系统和地方政府的高杠杆。因为房地产是一种资产,其价格不仅直接影响这种资产背后所有的融资能力,还可能影响整个金融系统的风险传导。如果房地产去库存与企业、政府去杠杆叠加,那么经济大幅回落难以避免。在这样的情况下,两机构希望通过政策引导,延后或者拉长去杠杆周期,避免经济大幅失速。虽然政府清楚房地产加杠杆的风险,但目前推出这样的政策有点“两害取其轻”的意味,实属无奈之举。从这三个具体要求看,前两个要求是强化金融体系自身的能力,创新服务实体经济的手段;后一个要求强调货币政策思路要由传统的“大水漫灌”式总量刺激向“精准发力”式局部调控转变,为转方式、调结构、守底线提供有利的金融环境。

问题三:房地产高库存问题严重到什么程度?

答案:据IMF调查估计,2015年我国房地产空置面积超过10亿平方米,空置率超过25%。有些城市住房和写字楼空置率甚至超过50%。作为对比,美国即便在房地产市场最差的2007-2008年,自有住房空置率也仅为2.9%;而欧洲平均空置率也仅为5%左右。

房地产行业在我国又是一个跨地域极不均衡的行业。一、二线城市房价飞涨,一房难求;三、四线城市房价较为稳定,但有价无市。于是形成了“许多人没有房,许多房没有人”的畸形局面。三、四线城市房地产严重供过于求,开发商前期大量修建的楼盘现在卖不出去。资金链越来越紧张,去库存迫在眉睫。

问题四:房地产行业为什么不选择降价去库存?

答案:产品多了卖不完,最简单的去库存办法便是降价销售,这是惯常的思维。服装行业年末降价大清仓、PPI(生产价格指数)下降都是企业去库存的表现。那么房地产行业为什么不能降价去库存呢?除了前面提到的资产价格的原因,还有一个更关键的因素就是房地产价格变化具有引导预期的作用,价格下跌可能导致房地产行业进一步不景气。这不仅使得去库存雪上加霜,更直接降低了当地土地的价值,降低地方政府卖地的收入。

正因为如此,保持价格稳定,“能拖就拖”的缓慢去库存方法成为了房地产开发商和三、四线城市地方政府不谋而合的最优解。但这个最优解成立有一个先决条件:房地产开发商资金链健康,也就是得拖得起。从微观数据可以看出,三、四线城市的房地产企业在“能拖就拖”的过程中杠杆增加不少。由于销售回流现金有限,而前期开发借了不少外债,房地产开发商只能靠不断发行新债偿还旧债。这种杠杆的被动增加,到目前为止已经无以为继。更何况还有一些企业对投资收益有错误的判断,在过去几年还在不断扩大投资,主动增加杠杆。

资金链断裂的房地产企业只能选择破产或者迅速降价出售楼盘项目用于还债。这在中国房地产市场已不是少见的现象。百强房企华光地产因资金链断裂进入破产程序,绿城集团一周抛售5个项目用于还债避免破产危机,都是鲜活的例子。不过,仍然有大量的类似困难房地产企业还在坚持。一方面地方政府不断给予补贴和担保,另一方面商业银行不断“网开一面”。但是,伴随着地方政府担保能力下降和商业银行耐心的消退,这些企业终究要解决其资金链问题。

问题五:如何看待两机构的房贷新政对于去库存的效果?

答案:我认为房贷新政无法达到预期效果。原因有三:

首先,三、四线城市的购房需求主要集中于置业群体中的“刚需”,也就是具有真实居住需求的购房者。如果寄希望新政化解房地产高库存,一个必要前提是“刚需”的增加,而“刚需”增加的前提是进入三、四线城市的人口会增加。从目前的情况看,三、四线城市的就业需求并没有显著提高,所以期待“刚需”的增加并不现实。

其次,我们假设新增就业吸引人口向三、四线城市集中,其城市置业的一个重要前提是有购房能力并有稳定的未来现金流(还贷期内工资收入稳定)或有较强的抵押品保证。同时,降低首付意味着放贷方需承担更大的风险,风险补偿必定造成利率上浮,抑制购房需求。

最后,还有一个明显的风险点,即使银行借贷的问题都通过“非市场”的手段解决了,那么消化高库存的主力军—新城镇居民,如果在没有就业的前提下将积蓄转化为“去库存”,则其创业和消费的能力将严重受损,这将给经济发展的整体动力造成不可估量的损失。因此,寄希望于新增城镇居民通过加杠杆消化房地产高库存的政策效果不会太好,而且会伤及其潜在的消费能力,对经济长远发展不利。

用家庭加杠杆来协助房地产企业去杠杆,不禁让人联想起美国2001年至2006年的次级债爆发式增长。美国的次级债增加以美联储降息为背景,属于商业银行的主动行为,中国降低首付比例则是政府政策。家庭是否愿意配合加杠杆是一个问题,商业银行是否愿意放款是另一个问题。目前,中国住房抵押贷款违约的现象还是很罕见的,商业银行的住房抵押贷款向来是优质资产。但三、四线城市房价已有较大不确定性,一旦房价跌破需偿还的贷款价值时,很可能将出现大面积违约,家庭购房意愿存疑,商业银行也未必愿意降低首付比例放款。

我们曾做过一个关于房地产市场的动态一般均衡模型。这个模型详细分析了降息、降准、降低首付比例这三个货币刺激措施分别对房价和房地产销售的影响。结论是,降息作用最大,降准次之,而降低首付比例本身则几乎没什么用。道理很简单,降息直接降低房地产开发到销售各个环节的成本,同时补充市场的流动性,这种政策对房地产市场的刺激作用最大最直接。降低首付比例则不同,在资金成本不变的情况下,期待家庭主动加杠杆买房以提振房价是不现实的。考虑到房地产的资本属性,未来房价的预期对当前房价有显著的影响。三、四线城市的房地产市场供过于求,如无投资价值,家庭不会加杠杆买房。降低首付比例给出的信号是两机构要救市,但救市的方式是靠家庭自己加杠杆。这本质上等于宣告央行已经别无他法,这对房地产市场来说便是一个利空信号。

问题六:现在关于通过金融方式化解房地产高库存的讨论很热烈,并有机构已经试图通过资产证券化之路化解地产高库存的问题。对此有何看法?

答案:住房抵押贷款证券化是另一个依靠金融包装来解决房地产市场风险的办法。这种办法将银行不具备流动性的住房抵押贷款通过证券化出售给第三方投资者换回流动性,从而提高房地产市场的流动性供给。由于风险分担和转移,这会进一步激励银行降低贷款标准,发放风险更高的住房贷款。不过,我认为房地产市场的瓶颈现在不在销售端,而在需求端。是家庭不愿意加杠杆,而不是银行流动性不足。况且,住房抵押贷款证券化的销售对象往往是金融系统内部的参与者,而不是家庭,其能够额外提供的流动性数量也是有限的。

问题七:就目前地产高库存的现状,有什么更好的政策建议?

回答:就像前面我提到的情况,目前高库存、高杠杆、低增长是中国经济客观情况,问题不容忽视,但解决问题的办法却不是用一个泡沫代替另一个泡沫。如果说解决之道,首先就是解决问题的态度,是不是有“壮士断腕”的勇气,是不是准备“真刀真枪”解决高库存之忧。目前世界经济发展模式更迭,中国宏观经济风险累积也较重,想通过中观政策的“修修补补”不可能从本质上解决问题。如果以类似“降首付”这样的方法解决高库存,不但对于经济长远发展无益,就连短期效果也很难显现。因此,我建议更多采用“釜底抽薪”式的解决之道,以制度改革激活经济自身动力来化解经济矛盾。具体而言,有以下几点政策建议:

- 在城镇就业没有显著提高的前提下,切不可盲目刺激新增居民加杠杆购置房地产;

- 三、四线城市消化房地产高库存必须在市场化的前提下进行,让供需双方自然找到价格均衡点,政府不可直接干预或隐性干预,政府只提供必要公共服务和社会环境建设,避免插手具体项目或提供担保;

- 加快国企、税费等改革,激发经济自身活力,制度创新带动新增就业并提高居民收入,自然带动城镇化并化解房地产高库存;

- 以土地、户籍等相关制度改革为契机,从制度层面激发土地流转的内生动力,完成房地产去库存;

- 让资金融出方自主甄别资产价值,对于无现金流、风险高、预期差的项目要加快破产清算,减少此类“僵尸企业”对资金占用;

- 在经济发达地区,解决房地产高库存与保障性住房相结合,在财政条件允许的前提下由政府回购房地产用于保障性安居工程。

就微观来说,资金链还算健康的企业应该停止继续开发,在市场对房价预期低迷的时候,不要再打“升值”牌,而是将重心转移到房地产服务理念。以更为理性和人性的服务促进销售,尽快出清库存。而对于资金链已经断裂的企业,该破产的就破产。或许很多反对声音会担心多米诺骨牌效应和金融市场的扩大效应,但是,为这些企业前期错误的、非理性的投资买单的,应该是这些企业自己或者是扰乱价格信号的政府,而不应该是家庭。拯救这些企业只会进一步扭曲价格信号,而价格信号的扰乱只会带来更多的错误投资。我同意张超研究员刚才的表述,化解高库存的问题要遵循市场化的原则,刺激措施的使用要慎之又慎。

二、中国宏观经济数据简析:

中国经济在寒潮中的前行

2月15日,商务部公布了中国1月贸易数据。其中,出口同比(按人民币计)下降6.6%,预期3.6%,前值2.3%;进口同比下降14.4%,预期1.8%,前值-4.0%。中国1月贸易顺差人民币4062亿元,贸易数据大幅低于预期。

贸易数据大幅低于预期主要有三方面因素:

1.大宗商品价格尤其是原油价格大幅波动,1月前期价格快速回落,拉低1月进口数据。虽然在1月下旬反弹,但临近春节,企业开工不足,原油价格反弹对拉升进口数据作用有限。

2.出口季节性回落与全球经济增速回落形成共振,拉低出口需求,衰退性顺差依旧。美国四季度经济大幅回落,日本四季度经济负增长,欧洲经济地位徘徊,全球主要经济体增长低迷。再加上圣诞节、新年等消费高峰的季节性回落,出口需求低迷。

3.人民币汇率1月大幅波动,未来全球经济走势晦暗不明,部分行业库存较高等因素导致企业开工意愿下降,整体拉低贸易数据。

预计2月贸易数据依旧疲弱。因春节因素与原油价格的大幅波动,预计2月进口数据依旧疲弱。同时,因春节因素导致开工不足,预计2月出口也难见起色。但随着原油价格的低位企稳和企业开工的恢复,预计2月衰退性顺差将有所收窄。

三、中国金融市场数据简析

悲观时贪婪、乐观时谨慎:理性看待1月社融数据

2016年1月,M2同比增长14%,与预期相符,前值13.3%;新增信贷2.5万亿,高于预期,大幅高于前值0.6亿;社融3.4万亿,高于预期,大幅高于前值1.8万亿。信用创造通道疏通初见成效,但过于乐观还为时尚早。

1月金融数据大幅回暖,激发市场对中国经济增长快速反弹的热情,似乎中国经济V型反弹即将开始。不错,社融的大幅增长超出预期有实体经济信贷需求增加的因素,但一个更重要的原因就是投资加码了。在全球经济低迷的时候,在企业去库存、去杠杆、去产能刚刚开始的时候货币需求怎么会突然爆发?原因只有一个,政府通过宽财政、加赤字的方式扩大投资,银行和企业大量配套资金导致贷款扩大。

那么这样的爆发式增长是否可持续?本人认为不可持续。1月的社融数据高企除了增加投资这样的宏观因素外,还有银行强占贷款额度的微观因素,社融数据在今后几个月会有所下降。

PMI、社融等宏观数据虽然是先行数据,但今后一段时间分析中国的宏观经济更应该着重观察结构性数据,配合总量型数据来分析中国经济远景。在中国经济结构性矛盾并没有本质性变化的前提下,社融的改善还需时间验证。

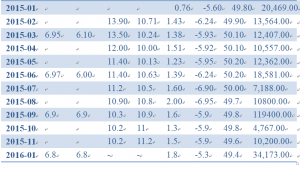

四、1月中国主要经济数据